Как живешь ты, великая Родина Страха?

Сколько раз ты на страхе возрождалась из праха!..

Мы учились бояться еще до рожденья.

Страх державный выращивался, как растенье.

Р.Рождественский. «Страх»

Этот чемпионат СССР пришелся на год, в котором у страны окончательно снесло крышу не только в угаре борьбы с космополитизмом, но и на густо унавоженной к тому времени почве культа личности. Помыслы миллионов людей словно воплотились в невысоком рябом человеке в кителе, который с трубкой в руках по-хозяйски расхаживал по Кремлю в своих мягких сапожках, хищно поглядывая с его зубчатых стен на весь мир. Газеты и радиоэфир соперничали в частоте упоминания его имени, точнее партийной клички, от которой у одной половины страны захватывало дух в пароксизме восторга, а у другой (как всегда в России, гораздо меньшей) сводило скулы от бессильной ненависти. И никто не знал, что очень скоро этим двум Россиям предстоит встретиться, чтобы уже никогда не полюбить друг друга…

Как вы уже поняли, это был год 70-летия «гениального продолжателя дела В.И.Ленина, руководителя большевистской партии и советского государства, вождя трудящихся всего мира – Иосифа Виссарионовича Сталина». Именно так, с придыханием, полагалось величать «лучшего друга физкультурников», в том числе в журнале «Шахматы в СССР», юбилейный, 12-й номер которого я процитировал (статья «Великий вождь и учитель – наш СТАЛИН»). Подготовка к всенародным торжествам началась задолго до юбилея (21 декабря), и можно только удивляться, что во всех 20 номерах бюллетеня «XVII шахматный чемпионат СССР» не оказалось не только ни одного портрета Сталина, но даже его имени!

И это при том, что с разных концов необъятного Советского Союза, а также из братских стран в Кремль к юбилею вождя поступило около 100 000 подарков. По словам очевидцев, этот нескончаемый поток напоминал подношение даров божеству. Под экспозицию, которая открылась 22 декабря и продлилась до смерти Сталина, были отданы залы Музея революции и Музея изобразительных искусств. Среди подарков нашлось место и шахматам.

Ю.Разумовский: «К этому дню приурочил свой подарок и тульский оружейник В.В.Соколов. Он подарил художественно выполненные шахматы, посвященные победе русского народа над псами-рыцарями на Чудском озере. Шахматы подарил и рабочий-стахановец мебельной фабрики имени Молотова из гор. Минска Г.Л.Лебедев. Его шахматы сделаны из нескольких тысяч кусочков дерева различных пород. Рабочие завода “Карболит” (Орехово-Зуево) прислали в подарок товарищу Сталину шахматный столик с доской и фигурами, сделанными из органического стекла» («Шахматы в СССР» № 12, 1949).

Все известные писатели и поэты ощущали необходимость «откликнуться» на юбилей. Даже Анне Ахматовой, ошельмованной вместе с Михаилом Зощенко в скандальном докладе Жданова (1946), пришлось срифмовать откровенный панегирик, начинавшийся так: «Пусть миру этот день запомнится навеки, пусть будет вечности завещан этот час. Легенда говорит о мудром человеке, что каждого из нас от страшной смерти спас…» Ничего не попишешь: в тоталитарном государстве почти у каждого художника рано или поздно случается свой «Батум».

Да что художники! Такое впечатление, что и первое в СССР испытание атомной бомбы 29 августа 1949 года под Семипалатинском тоже было приурочено к юбилею. Конечно, никаких подробностей не сообщалось, но сам факт резко повысил в народе чувство самоуважения и его влюбленность в вождя. Кстати, действие романа А.Солженицына «В круге первом», кто помнит, происходит в декабре того же года и начинается со звонка советского дипломата в американское посольство с сообщением о том, что «на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей важные технологические детали производства атомной бомбы». Разоблачить звонившего помогают заключенные инженеры, работающие в «шарашке» – спецтюрьме МГБ.

Ужас и отчаяние наполняют страницы не только знаменитого романа, но и дневник вроде бы вполне свободного человека – заведующей кафедрой античных языков Ленинградского университета Ольги Фрейденберг, двоюродной сестры Бориса Пастернака. Ее записки были частично опубликованы в книге «Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг» (Нью-Йорк – Лондон, 1981), вошедшей в объемистый том переписки поэта, изданный в Москве в перестроечном 1990 году. Каково же было мое удивление, когда я не отыскал в нем нужного фрагмента, относящегося к августу 1949-го… Ох, уж эта советская цензура! К счастью, у меня сохранился ксерокс первоисточника.

О.Фрейденберг: «По всем городам длиннотелой России прошли моровой язвой моральные и умственные погромы.

Люди духовных профессий потеряли веру в логику и надежду. Вся последняя кампания имела целью вызвать сотрясенье мозга, рвоту и головокруженье. Подвергают моральному линчеванию деятелей культуры, у которых еврейские фамилии.

Нужно было видеть обстановку погромов, прошедших на нашем факультете: группы студентов снуют, роются в трудах профессоров-евреев, подслушивают частные разговоры, шепчутся по углам. Их деловая спешка проходит на наших глазах.

Евреям уже не дают образования, их не принимают ни в университеты, ни в аспирантуру.

Университет разгромлен. Все главные профессора уволены. Убийство остатков интеллигенции идет беспрерывно. Учащаяся молодежь, учителя, врачи, профессора завалены непосильной бессмысленной работой. Всех заставляют учиться, сдавать политические экзамены, всех стариков, всех старух.

Ученых бьют всякими средствами. Снятие с работы, отставки карательно бросают ученых в небытие. Профессора, прошедшие в прошлом году через всенародные погромы, умирают один за другим. Их постигают кровоизлиянья и инфаркты…»

Кто-то скажет: ну и какое отношение имеет всё это к шахматам, а тем более к чемпионату СССР? Самое прямое. Отец Давида Бронштейна, арестованный в последний день 1937 года и актированный в 1944-м по болезни из лагеря (он там и глаз потерял, и сердце надорвал), жил сначала в ссылке в Казахстане, а затем снимал комнату под Подольском – в крупных городах ему было жить запрещено. Иногда приезжал в Москву к сыну.

Бронштейн: «Он не понимал, что происходит в стране. Да все, по-моему, ничего не понимали... Отец хотел найти в Москве кого-нибудь из старых друзей по работе. Я с трудом его отговорил, потому что тогда многих уже стали забирать по второму кругу. А он придет с мамой в кафе, выпьет рюмку водки и давай рассказывать в голос: “У нас в лагере...” Она вся дрожит, просит говорить потише, а он спокойно: “А что тут такого?” Жалко, конечно, его... Господи, что я мог для него сделать? Да ничего не мог...

Ходил я и “наверх”, пытаясь помочь отцу. В то время московский совет “Динамо” возглавлял генерал-лейтенант КГБ Соломон Мильштейн, страстный поклонник спорта. Мне передали, что он очень доволен, что я стал чемпионом Москвы. Тогда я решился: позвонил ему и попросил о встрече. “Приходи”, – коротко ответил он. Генерал встретил меня в кителе на голое тело, приветливо улыбаясь: “Ну что, какое дело?” – “Я пришел попросить, чтобы вы помогли моему отцу”. – “А что с ним?” – “Его арестовали в 37-м году”. – “Где он сейчас?” – “В Москве”. Генерал изменился в лице и тихо переспросил: “В Москве?” – “Да”. – “Жив?!” – “Да”. – “Так что же ты от меня хочешь?! Выслать его на 101-й километр?” – еле слышно прошептал он. Я все понял и сказал: “Спасибо”» («Шахматы в России» № 5–6, 1996).

Ни в «Шахматах в СССР», ни в турнирном бюллетене вы не найдете и отголоска тех драм, что происходили тогда в стране. Всё благостно и пристойно, все участники чемпионата озабочены лишь тем, чтобы сыграть партию, достойную передовой советской шахматной школы, и занять призовое место. Если и случаются какие-то конфликты и драмы, то только на шахматной доске… Что тут сказать? Пересмотрите на досуге фильм «Кубанские казаки», он снимался как раз в 1949 году!

СКВОЗЬ СИТО ОТБОРА

Прочитав в статье Василия Панова (см. главку «Размышления на экваторе») о том, что «все наши гроссмейстеры, за исключением чемпиона мира, должны были и могли играть в полуфиналах», я удивился. Если «должны были», то почему почти все дружно уклонились от выполнения долга? Оказалось, что Панов (возможно, сбитый с толку участием двух гроссов в одном из полуфиналов) поспешил выдать желаемое за действительное: «демократизация» случится только в следующем цикле! Об этом я узнал из сборника «XVII первенство СССР по шахматам» (1952), традиция выпуска которых возобновилась после длительного (с 1939 года) перерыва: «Решением Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта всем гроссмейстерам, кроме чемпионов мира и СССР, предлагается теперь выступать в полуфинальных турнирах, а раньше они имели право играть непосредственно в финале».

На сей раз число полуфиналов было увеличено до четырех, и из каждого выходило по три победителя. Всего в них приняли участие 2 гроссмейстера, 44 мастера и 26 «наших лучших кандидатов в мастера, по силе игры превосходящих среднего западноевропейского мастера. Столь сильных отборочных соревнований не знает ни одна страна мира» (Ботвинник).

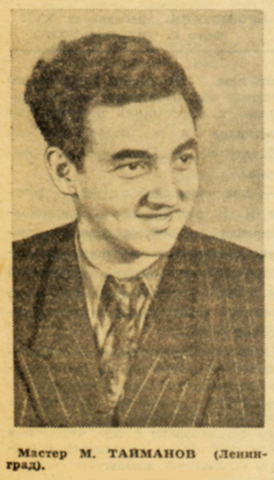

Ленинградский полуфинал: 1–2. Бондаревский и Тайманов – по 10,5 из 17; 3. Левенфиш – 10; 4. Копылов – 9,5; 5–8. Загорянский, Кузьминых, Тарасов и Уфимцев – по 9 и т.д.

Тбилисский полуфинал: 1. Геллер – 11,5 из 17; 2. Петросян – 11; 3. Холмов – 10; 4–5. Новотельнов и Чистяков – по 9; 6–9. Гречкин, Иливицкий, В.Макогонов и Эбралидзе – по 8,5 и т.д.

Вильнюсский полуфинал: 1–3. Микенас, Сокольский и Фурман – по 11,5 из 17; 4. Банник – 11; 5–6. Бастриков и Бывшев – по 10; 7. Чеховер – 9,5; 8. Симагин – 9 и т.д.

Московский полуфинал: 1. Аронин – 11 из 17; 2–3. Гольдберг и Люблинский – по 10,5; 4–5. Кан и Моисеев – по 10; 6–7. Алаторцев и Е.Поляк – по 9,5; 8. Фридштейн – 9 и т.д.

Ботвинник: «Примерно лет двадцать назад шахматисты моего поколения начали завоевывать позиции, до тех пор безраздельно занятые “старой шахматной гвардией”. Это полезно напомнить в связи с успехами молодежи в только что закончившихся полуфиналах. Среди победителей, получивших право участвовать в финале чемпионата страны, мы находим имена молодых шахматистов Геллера, Петросяна, Тайманова, Холмова, а также Аронина, Люблинского, Копылова и Фурмана, которых тоже следует отнести к молодежи.

Холмов: «Большое впечатление произвела на меня игра кандидата в мастера Геллера. Это – зрелый шахматист, обладающий высокой техникой эндшпиля. Его теоретические познания также высоки. Молодой мастер Петросян играет исключительно легко. В его игре, возможно, нет еще необходимой глубины, но он искусно разбирается в тактических осложнениях» (бюллетень «Четыре полуфинала», 5 июля 1949).

Левенфиш: «Копылов – обладатель весьма незаурядного и оригинального шахматного дарования. Пока его игра носит чисто тактический характер. Если Копылову удается создать подходящую ситуацию на доске, то он в середине игры может оказаться опасным для любого противника» (там же, 18 июня).

Дуз-Хотимирский: «Можно с уверенностью сказать, что в Вильнюсе Фурман подтвердил свой высокий класс. Мне его игра напоминает игру М.М.Ботвинника в прежние годы.

Отличное знание дебютов и понимание шахмат, искусное использование позиционных промахов противника, а иногда и глубокие комбинационные замыслы характеризуют игру этого способного мастера» (там же, 14 июля).

Характерно, что в группу победителей не вошли такие испытанные в “шахматных боях” мастера, как Алаторцев, Кан, Лисицын, Макогонов и Чеховер. У этих шахматистов, неоднократно выступавших в чемпионатах СССР и в международных турнирах, на этот раз не хватило спортивной выдержки.

Однако не все представители старшего поколения отступили под напором молодежи. Гроссмейстер Бондаревский, мастера Микенас, Сокольский и Гольдберг выдержали напряженную борьбу и добились того, что вошли в группу победителей. Особого внимания заслуживает успех гроссмейстера Левенфиша, который в 60-летнем возрасте смог в полную силу провести соревнование на столь длительную дистанцию…

Микенас: «После сравнительно долгого перерыва я в третий раз буду участвовать в чемпионате СССР. Конечно, на крупный успех я не надеюсь, но постараюсь играть в острокомбинационном стиле. Когда-то я был “грозой гроссмейстеров”, сейчас стал “грозой кандидатов в мастера” – неужели не вернутся былые времена?!» (там же, 20 июля).

Дуз-Хотимирский: «Сокольского я знаю с 1926 года, когда в Пензе познакомился с ним – мальчиком, поразившим меня своим шахматным дарованием. Поэтому я всегда радовался его успехам, а добивался он их неоднократно. К сожалению, бывали у него и жестокие провалы, что можно объяснить только плохим состоянием здоровья» (там же, 14 июля).

Из числа молодых шахматистов одним из наиболее одаренных является Тайманов. Своим успехом в ленинградском полуфинале он доказал, что его неудача в XVI чемпионате СССР была случайной. Общее внимание привлек успех студента Одесского университета Геллера… Первое место в тбилисском полуфинале позволяет думать, что одаренный мастер может стать одним из лучших шахматистов страны.

Победитель тбилисского полуфинала Ефим Геллер

Мастера он получил только за победу в полуфинале и в Москву приехал, будучи еще формально кандидатом в мастера: приказ о присвоении звания подписали буквально накануне жеребьевки!

Геллер: «Я вырос на традициях советской шахматной школы. Большое влияние оказали и оказывают на меня партии Чигорина, Алехина, Ботвинника, Смыслова, Бронштейна. Своему успеху в Тбилиси в большой мере я обязан им» (там же, 3 июля).

Хорошо играют Петросян и Холмов. Фурман также очень талантлив. Молодой ленинградский мастер поразил всех в XVI чемпионате, где он занял третье место. Некоторые полагали, что это лишь случайный успех. Сейчас Фурман своей игрой в Вильнюсе доказал, что его третье место в чемпионате страны не было случайностью» (бюллетень «Четыре полуфинала», 1 июля 1949).

ТАКОГО ЧЕМПИОНАТА ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

Из прессы: «Вечером 15 октября состоялось открытие XVII шахматного чемпионата СССР. В зале заседаний Комитета по делам физической культуры и спорта при Совете Министров СССР собрались участники турнира, члены судейской коллегии, представители шахматной общественности и печати.

Заместитель председателя Комитета Д.В.Постников объявляет XVII чемпионат СССР открытым.

– В этом крупнейшем соревновании, – говорит тов. Постников, – участвуют девять гроссмейстеров, недавно получивших звание международных гроссмейстеров, и победители недавно проведенных полуфиналов. Турнир вызывает большой интерес не только в нашей стране, но и во всем мире…

Заметили: на дворе еще 1949 год, а говорится о «недавно получивших звание международных гроссмейстеров», хотя датой присвоения этого звания везде (включая энциклопедический словарь «Шахматы») указывается 1950-й? Ошибки здесь нет. Международные звания учредил конгресс ФИДЕ в Париже (1949), и уже тогда стало ясно, кто отвечает установленным требованиям, но официально звания были присвоены только на конгрессе в Копенгагене (1950).

Затем главный судья В.А.Гоглидзе ознакомил участников с положением о чемпионате и с регламентом. Победителю присваивается звание чемпиона СССР, он награждается золотой медалью, дипломом первой степени и призом. Занявший второе место награждается серебряным жетоном, дипломом второй степени и призом. Вышедший на третье место получает бронзовый жетон, диплом третьей степени и приз. Занявшие четвертое, пятое и шестое места получают свидетельство Комитета.

Если первое место поделят двое участников, то между ними будет разыгран матч из шести партий. Если же первое место поделят трое или более участников, тогда вопрос о чемпионе страны будет решен в двухкруговом матч-турнире.

Явное эхо прошлогодней истории, когда Бронштейну с Котовым «предложили сыграть матч за звание чемпиона СССР», но в итоге пришлось вручить золотые медали обоим. Регламент был обычным: два тура, день доигрывания, снова два тура, день доигрывания – и день отдыха.

В заключение была проведена жеребьевка (курсивом выделены гроссмейстеры): 1. С.Фурман (Ленинград), 2. А.Сокольский (Львов), 3. Н.Копылов, 4. М.Тайманов (оба – Ленинград), 5. В.Рагозин (Москва), 6. В.Люблинский (Московская обл.), 7. А.Котов, 8. В.Смыслов, 9. С.Флор (все – Москва), 10. Е.Геллер (Одесса), 11. П.Керес (Таллин), 12. А.Лилиенталь (Москва), 13. Л.Аронин (Московская обл.), 14. Т.Петросян (Ереван), 15. В.Микенас (Вильнюс), 16. Г.Гольдберг (Ленинград) 17. Д.Бронштейн (Москва), 18. Г.Левенфиш (Ленинград), 19. И.Болеславский (Свердловск), 20. Р.Холмов (Вильнюс)» (бюллетень «XVII шахматный чемпионат СССР», 18 октября 1949).

Гоглидзе: «По моему глубокому убеждению, XVII чемпионат – самый сильный из всех чемпионатов СССР. Очень жаль, что мы не видим среди его участников крупнейшего шахматиста современности – чемпиона мира М.М.Ботвинника, который из-за занятости научной работой не может выступить. К сожалению, не играют также А.Толуш, острая, комбинационная игра которого всегда вносит оживление в борьбу, и И.Бондаревский. Но зато все остальные выдающиеся шахматисты встречаются в этом чемпионате…

Мне довелось участвовать во втором Московском международном турнире 1935 года. Там играли Ботвинник, Капабланка, Ласкер, Флор и другие. И все же я считаю, что нынешний чемпионат сильнее по своему составу, чем это выдающееся соревнование.

Чеховер: «Мне довелось пять раз выступать в первенствах страны, мною были тщательно изучены и материалы других первенств, и я смело могу утверждать, что столь сильного чемпионата еще не было» (там же, 5 ноября).

Кто может выйти победителем – сказать трудно. Но бесспорно, что Бронштейну и Котову нелегко будет отстаивать завоеванное в прошлом году почетнейшее звание чемпиона СССР» (там же, 22 октября).

ПРОГНОЗ ОТ ФЛОРА

У прогнозов Сало Флора, как и изобретателя этого жанра Савелия Тартаковера, не было цели что-то точно предсказать. К чему риск «попасть пальцем в небо», когда можно просто позабавить публику, да и самому насладиться игрой ума? Конечно, в их шутливых намеках всегда имелось рациональное зерно, но… Поэтому читатели данного фельетона (написанного после 9-го тура), думаю, менее всего задавались вопросом, насколько прозорлив окажется автор, отвечая на вынесенный в заголовок вопрос: «Кто же будет чемпионом?»

Флор: «В этот самый актуальный вопрос я хочу внести некоторую ясность, хотя, конечно, точного ответа дать не могу. Ясно только одно: плох тот гроссмейстер, который не хотел бы быть первым. Наши гроссмейстеры – люди скромные. В глубине души каждый из них надеется, что именно он должен стать чемпионом страны…

Чемпионы СССР Бронштейн и Котов. Оба часто доказывали, что умеют побеждать и отдельно и вместе. В крайнем случае они и на этот раз согласны повторить прошлогодние результаты.

Болеславский. Неужели он опять будет “только” вторым? Это, конечно, было бы неплохо. Но когда-нибудь должен же удаться большой прыжок со второго на первое место.

Керес. В XV чемпионате он играл солидно и убедительно и стал чемпионом СССР. В XVI чемпионате и матч-турнире на первенство мира он слишком много “мудрил”. “Хватит!” – говорит Керес. Пожалуй, на очереди снова успех.

Смыслов. Его положение самое незавидное. Теоретически второй шахматист мира должен стать чемпионом страны. Вообще-то да. Но на практике дело не так просто. Шахматисты шестой части мира сильнее, чем шахматисты всего остального мира, вместе взятые. Если Василий Васильевич победит, все скажут: ну, правильно, так и полагалось. В случае же победы другого Смыслов подведет сам себя. Но это еще полбеды. Он подведет неисчислимое количество своих поклонников, которые уверены в его победе. Да, именно Смыслову надо особенно стараться!

Левенфиш. “Неплохо было бы, если бы я их немного побил. Мне не нравятся все эти разговоры о старом, о старейшем. Неужели не успеют меня назвать стариком, когда мне будет, как Мизесу, 90 лет? В шестом туре Вадим Синявский пришел к выводу, что я проиграл Котову потому, что тот моложе меня на 24 года. В седьмом туре я выиграл у Смыслова. Очевидно, потому, что я старше его на 30 лет!”

Лилиенталь. Конечно, он бы всем “показал”, если бы всё было нормально. Но ненормальность заключается в том, что Лилиенталь несколько месяцев назад бросил курить. Роль некурящего ему пока что мешает. Этот турнир будет, видимо, серьезной подготовкой для Лилиенталя-некурильщика перед турниром в Будапеште. Кстати, из 11 наших гроссмейстеров теперь только два курящих – Бондаревский и Рагозин. Может быть, и они бросят курить из солидарности с большинством?

Рагозин. Общественное положение – международный гроссмейстер, вице-президент ФИДЕ, тренер Ботвинника, редактор журнала “Шахматы в СССР” – просто обязывает его к творческим и спортивным успехам. На днях один любитель на турнире спросил меня:

– Люблю Рагозина за его оригинальную игру. Скажите, гроссмейстер, если Рагозин смог помочь Ботвиннику стать чемпионом мира, почему он не может помочь самому себе стать чемпионом СССР?

Вопрос вполне резонный. Но и мой ответ был довольно очевиден. Видите ли, “кое-что” зависело также и от Ботвинника!

Флор. Трудно жить только воспоминаниями о прошлом. Мне позарез нужен успех. Как хочется выиграть! И как не хочется проиграть! А как мне (вместе с вами, уважаемый читатель) надоели ничьи! Что делать, что делать? Помогите, дорогие болельщики!..

Было бы, конечно, невежливо не выслушать также мнение мастеров. Думаю, что не нужно предоставлять слово каждому в отдельности. Все одиннадцать заявляют в один голос: “Ну, и «весело» было бы, если бы на первом месте оказался кто-то из нас. Вряд ли так будет, но во всяком случае некоторым из гроссмейстеров мы уже на старте испортили настроение. И мы уверены, что внесем еще разные сюрпризы в таблицу!”» (турнирный бюллетень, 1 ноября).

«ПЕРВЫЕ БУРИ»

Это название репортажа Б.Галича, знакомого нам по прошлому чемпионату. Каюсь, но тогда я поленился всерьез копнуть интернет и написал, что это – «скорей всего, тоже псевдоним». На самом деле Борис Галич оказался популярным журналистом. Его коллега по «Известиям», писатель Дмитрий Мамлеев, вспоминал Галича как «газетного аса». Столь же высоко оценил его Иван Дроздов в своей книге «Унесенные водкой (о пьянстве русских писателей)»: «Работая в “Известиях”, дружил с Борисом Галичем, Евгением Кригером, Юрием Феофановым – они в то время были маститыми, известными журналистами. И пили помногу, но знали ту черту, где нужно было остановиться. Кригер и Галич пьяными в редакции не появлялись, а Феофанов и в сильном подпитии шел в редакцию». Кстати, по словам Дроздова, настоящая фамилия Галича была Галачьянц.

Не знаю уж, что тому причиной, но других репортажей Галича на сей раз в турнирном бюллетене не оказалось. Пара куцых «заметок зрителя» не компенсировала потерю, как и рубрика «Наша анкета» (опробованная еще в бюллетене «Четыре полуфинала»), в которой участники и гости турнира из номера в номер делились мыслями о ходе борьбы. Скрашивали впечатление фотографии, редкие шаржи и столь же редкие вирши крокодильца Якова Быланина. Строки, посвященные попытке Копылова поймать Левенфиша на полузабытый вариант итальянской партии, наверняка понравились Григорию Яковлевичу:

Что ново здесь для Копылова,

Для Левенфиша уж не ново.

Все ухищренья королей,

Слонов, ферзей, ладей, коней

Хранит он в памяти своей

От Ромула до наших дней.

Те репортажи Галича я, помнится, назвал «оазисами живого слова». Об этом можно сказать так же, и единственное, чего по-прежнему недостает, – юмора, но с ним тогда в стране вообще было худо…

Б.Галич: «Центральный дом культуры железнодорожников – ЦДКЖ – всё чаще в шутку называют в Москве ЦДКШ, расшифровывая последнюю букву словом “шахматистов”. Надо думать, что железнодорожники на это не посетуют: гостеприимные хозяева, они открыли “зеленую улицу” для крупнейших шахматных турниров последних лет. Здесь происходил XVI чемпионат СССР. Здесь игрался увлекательный матч дружбы Москва – Будапешт… И здесь же сошлись сейчас двадцать сильнейших в сильнейшей шахматной державе мира.

Третий тур выходит из дебюта. Ничто еще не предвещает острейшей борьбы, которая разгорится на финише чемпионата…

Неудивительно, что этот светлый белокаменный зал, полукругом охватывающий сцену, уже стал привычен и как-то по-домашнему уютен для москвичей – любителей мудрой и древней, но нестареющей и юной увлекательной игры. Здесь всё приятно глазу: и разлинованный в шахматную клетку потолок, откуда из плафонов льется мягкий свет, и открытые горизонтали удобных кресел, и пышная красота живых осенних цветов, не отцветающих в этом зале, как лучшие “вечнозеленые” комбинации в шахматах.

Удивительней, пожалуй, другое: почему устроители турнира так безрадостно и нелюбовно оформили подъезд здания, где происходит крупнейшее событие в шахматной жизни страны. Фасад погружен в темноту, нет ни одной лампочки у входа, и единственный плакат, извещающий о турнире, приходится читать лишь с помощью уличных фонарей. Чувствуется, “огонька” у организаторов не хватило.

Но это, так сказать, замечание в скобках. Маленький комментарий к “плохому ходу”.

Вернемся скорее в зал, где “каждый вечер в час назначенный” закипает острая, волнующая борьба. Здесь огня хватает, он согревает сердца любителей, горячит их кровь, оттачивает мысль. Ведь играют, творят за доской не только те двадцать, что склоняются над доской, – играют, придумывают комбинации, находят “лучшие ходы” и все присутствующие в зале, следящие за партиями по демонстрационным доскам. Этим-то особенно приятна здешняя атмосфера всеобщей заинтересованности, всеобщего посильного участия в событиях, происходящих на сцене.

– Зря Микенас пожертвовал качество, – взволнованно шепчет сосед справа.

– Чепуха, надо смотреть глубже, – так же сдавленно говорит, оборачиваясь, зритель из переднего ряда.

– Уж не вы ли видите дальше Котова! – вызывающе шипит обиженный.

– Поживем – увидим, – примирительно доносится спереди.

– То-то же! – грозно говорит сосед справа, хотя, собственно, нельзя понять, какое удовлетворение получил он от столь философического вывода.

Собственно, “доброму совету” никто и не следует: все комбинируют, вступают в схватки, разгадывают тайные замыслы гроссмейстеров, и нет, конечно, большего удовольствия для любителя, когда Смыслов или Керес делает предсказанный им, любителем, ход.

– Что я вам говорил! – произносит он с наслаждением, чуть свысока поглядывая на приверженца иных продолжений.

И тогда снова раздается скептическое:

– Поживем – увидим!..

Вот мы живем и видим: первые туры прошли в напряженной борьбе – хорошее предзнаменование, правильное начало, какие бы дебюты ни разыгрывались на досках. На этот раз зрители не ощутили прошлогоднего холодка раскачки. Наоборот, сразу почувствовали “бряцание мечей”, и первый король был повержен в рекордный срок – на пятидесятой минуте, на тринадцатом ходу (Петросян проиграл Котову). Правда, король поскользнулся сам и упал почти “без помощи” противника, но что попишешь, надо держаться тверже на ногах, особенно когда делаешь первые ходы.

Самоуверенность молодости – качество хорошее, если им не злоупотреблять. Оно лучше самоуспокоенности “маститых”. Но самое главное, чтобы уверенность не перешла в растерянность. Искусство побеждать очень многим обязано умению переносить горечь поражения. В этом проявляется воля больших шахматистов, и лучший тому пример – нынешний чемпион мира. Он всегда усиливал свою игру после редких и весьма относительных неудач в своей шахматной карьере.

Не беда, что Петросян и Геллер потерпели поражения в первых двух турах. Лишение двух очков, конечно, неприятная потеря. Но гораздо хуже – потеря боевого духа, душевного равновесия. И поэтому двум самым молодым участникам турнира хочется пожелать внутреннего спокойствия. Пускай каждую очередную партию они рассматривают, как единственную, которую им довелось играть в Москве. Не так важно, сколько будет очков – у молодежи всё еще впереди! – гораздо важнее, сколько произведений шахматного искусства они создадут, какими новыми интересными замыслами, свежими решениями порадуют они поклонников неисчерпаемо-глубокой и прекрасной игры.

Шесть из восьми участников матча Москва – Будапешт снова вышли на сцену ЦДКЖ, чтобы принять участие в финале XVII чемпионата СССР

А Смыслов, Котов, Керес, Лилиенталь и другие гроссмейстеры – ведь всё это первая шеренга лучших шахматистов мира, претендентов на матч с Ботвинником (Бронштейн пока «за кулисами»: из-за болезни он впервые выйдет на сцену только в 4-м туре). Проигрывать им не зазорно, зато выигрыш у них почетен как свидетельство крупного успеха.

В этом отношении положение гроссмейстеров трудней. Если гроссмейстер выигрывает, говорят: “Это естественно!” Если же он проигрывает, то с обидным сочувствием вздыхают.

Такую неприятность пришлось уже перенести Котову. Когда он выиграл у Петросяна, никто не поставил ему это в большую заслугу. Когда же на следующий день он сам попал в трудное положение и в конце концов вынужден был сдаться Микенасу, скептики не преминули заметить: “Да, вот так фунт!”

Видимо, не фунт, а пуд соли надо съесть, чтобы стать закаленным турнирным бойцом, когда выдержка делается железным законом шахматиста. И все же можно только от души приветствовать тех участников, кто не боится риска проиграть в своем неуклонном стремлении к победе.

Наступательная активная тактика в борьбе давно стала характерной чертой советского шахматного стиля. Чигоринское начало – дух атаки нашел достойных продолжателей у целой плеяды блестящих мастеров нашего времени. Осуществилась мечта основоположника русской школы: нашей Родине принадлежит не только индивидуальное, но и коллективное первенство мира.

Из четырнадцати участников “турнира претендентов”, который начнется весной в Будапеште, восемь будут представлять Советский Союз. Семь из них (кроме заболевшего Бондаревского) играют в начавшемся чемпионате. Конечно, к игре их приковывается наибольшее внимание. И пока они оправдывают ожидания. Василий Смыслов уже порадовал нас глубокими, оригинальными, содержательными партиями, все тонкости которых, видимо, еще раскроют перед нами комментаторы. Болеславский, вызвавший в первый день упреки в излишнем миролюбии, уже во втором туре удовлетворил вкусы самых “кровожадных болельщиков”, разгромив в 25 ходов Копылова. Керес зажал Геллера мертвой хваткой, не дав напористому одесситу “ни охнуть, ни вздохнуть”. Даже обычно “взаимно вежливые” Флор и Лилиенталь устроили на этот раз “штормовую погоду” на доске и доставили много удовольствия зрителям острой, красивой партии.

Пока что, следовательно, у нас, любителей, нет особых претензий к участникам. Курс, по-видимому, взят правильный – на наибольшее число результативных партий.

– Так держать! – вот всё, что можно пожелать сильнейшим.

И если за окном стоит сейчас прекрасная, безоблачная осень, то в просторном доме на Комсомольской площади нам хочется ощущать поток непрерывных шахматных бурь, смерчей и вихрей, которые – мы ничего не будем иметь против – достигнут к концу турнира двадцатибалльной силы. Потому что именно в таких бурях – не станем скрывать – любители шахмат ищут и находят покой истинного наслаждения» (турнирный бюллетень, 22 октября).

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЭКВАТОРЕ

Радует, что идея привлекать к написанию отчетов о турах разных авторов прижилась. Созвездие имен даже поярче, чем в прошлогоднем бюллетене. И если среди мастеров одни «зрители»: П.Романовский, А.Толуш, В.Алаторцев, Л.Абрамов, Г.Лисицын и т.д., то среди гроссмейстеров – участники турнира Левенфиш, Бронштейн, Котов и Болеславский!

Но вот незадача: помочь в создании целостной картины турнирной борьбы эти отчеты не могли. Описания партий были подробны и профессиональны, однако не хватало взгляда на происходящее как бы с высоты птичьего полета. К счастью, редакторы бюллетеня учли этот «недостаток» и попросили Василия Панова оценить положение дел после 10-го тура, что он блестяще и исполнил (курсивом в скобках я привел количество очков).

Панов: «Половина турнира прошла, а лидера всё еще нет, если подразумевать под этим участника, намного оторвавшегося от остальных, участника, чья победа почти несомненна.

Учитывая вероятные результаты еще не оконченных партий, в группу лидеров следует отнести гроссмейстеров Кереса (7), Котова (6,5), Болеславского (6) и Смыслова (6). Все они, не в пример прошлым соревнованиям, начали турнир под флагом острой, напряженной творческой борьбы, и эта тактика является вполне оправданной.

В самом деле, если ничья дает пол-очка, то она же и отнимает пол-очка. Если ничья является “половинкой победы”, то она же является и “половинкой поражения”. Поэтому нет никаких оснований предпочитать тактику осторожного продвижения вперед путем немногочисленных побед и многочисленных ничьих. Даже приверженец подобного рода спортивной тактики, осторожный и опытный турнирный боец гроссмейстер Флор ряд партий на старте провел в ярком, боевом стиле и достиг хороших результатов (6,5). Наоборот, надо отметить, что те участники, которые попробовали избрать такую, казалось бы, надежную тактику, только обесценили свои возможности. Серии ничьих Люблинского (3) и Аронина (5), предложение Арониным ничьей Кересу в явно лучшем положении, соглашение на ничью Петросяна и Холмова при полной доске фигур являются досадными “опечатками” всякого творчества и особенно вредны молодым шахматистам.

Дебютант чемпионата Виктор Люблинский. Справа Лев Аронин и Василий Смыслов. На втором плане Андрэ Лилиенталь и Григорий Левенфиш (стоит)

В целом процент ничьих оказался таким же, как в XVI чемпионате: 45 процентов (в XV, напомню, было 49). Я уж собирался пропеть хвалу «антиничейному бунту», поднятому тогда Б.Галичем в турнирном бюллетене, но потом решил глянуть на динамику и посчитал процент ничьих в XIV чемпионате. Лучше бы я этого не делал – 35!! До таких «антиничейных» высот наши чемпионаты вряд ли уже поднимутся…

Пускай лидеры чемпионата понесли отдельные поражения в результате того, что они взяли курс на сложную, насыщенную, обоюдоострую борьбу. Это только свидетельствует о высоком классе чемпионата, сильном составе участников, в подавляющем большинстве также избирающих путь осознанного творческого риска взамен бесцветных ничьих, столь характерных для зарубежных соревнований. И именно потому, что подобная тактика себя полностью оправдывает в творческом и спортивном отношениях, выявился не один лидер, а несколько, а борьба за почетное звание чемпиона СССР, по-видимому, будет продолжаться до самых последних туров.

Поучителен анализ партий Кереса. Последние годы его стиль игры претерпевал некоторый кризис. Чувствовалось, что этот большой мастер блестящих атак и далеко рассчитанных комбинаций старается искусственно перевести свой красочный стиль на рельсы сухой, сугубо рационалистической позиционной игры. В результате его партии порой заставляли забывать о победителе крупнейших международных турниров и XV чемпионата СССР, о Кересе – победителе экс-чемпиона мира Эйве, бывшем в пору их матча в полном расцвете сил.

Герой первой половины турнира Пауль Керес

Но уже первые партии XVII чемпионата показали, что эстонский гроссмейстер вновь “нашел себя”. Эффектная победа в 20 ходов над Микенасом (4), боевые партии против Геллера и Лилиенталя (3,5) показывают, что Керес – в своей лучшей форме. Даже его поражение в партии против Бронштейна, в основном объясняющееся исключительно неудачно разыгранным дебютом, свидетельствует о большой цепкости защиты, о больших ресурсах и изобретательности в миттельшпиле.

Керес: «После первых семи туров у меня было 5,5 очка и казалось, что мне удалось преодолеть свой творческий кризис. Но, увы, дальнейшее течение турнира показало, что это не так. Я играл неровно, победы чередовались с поражениями» (из книги «Сто партий», 1966).

Уже в 11-м туре он проиграет Фурману и уступит лидерство Котову…

Можно ли назвать не вполне удачным старт Смыслова и Котова, учитывая, что они оба также не избежали поражений? Несомненно, что проигрыши этих гроссмейстеров свидетельствуют не о каком-либо упадке их дарования, а прежде всего о высоком классе других участников чемпионата. Но сказались и другие причины.

Поражение Котова, например, в партии против Микенаса в немалой степени объясняется неудачным выбором скомпрометированного дебюта. Гамбит Стаунтона издавна считается сомнительным началом и особенно не подходит к стилю Котова, прекрасно владеющего инициативой, способного часами терпеливо вести трудную защиту, но лишь при том условии, если имеются скрытые контршансы.

Ошибочной мне представляется дебютная тактика Смыслова и отчасти Болеславского, с редким постоянством применяющих черными одни и те же варианты. Система Смыслова в защите Грюнфельда принесла ему в прошлом немало славных побед и сама по себе лишена принципиальных недостатков, так же как и система Болеславского, связанная с продвижением е7-е5 в сицилианской защите. Но постоянное применение одно и того же варианта, хотя бы и очень хорошего, является принципиальной ошибкой. И не только потому, что противник заранее в курсе того, что его ожидает, но и потому, что привычные, испытанные многократно схемы в конце концов начинают сковывать фантазию, стратегическую выдумку их изобретателя и приучают его мысль к творческому однообразию. Именно этим объясняется то, что модные, применяемые десятки лет варианты внезапно, без всякой видимой причины сдаются в архив, а спустя некоторое время благополучно воскресают для турнирной практики. Шахматы требуют свежести и непрестанного обновления!

Надо надеяться, что Смыслов учтет опыт своих партий с Левенфишем (4) и Фурманом (4,5), где оба его противника, не пытаясь опровергнуть, подобно своим предшественникам, систему Смыслова по существу, сумели все же доказать, что этот вариант потерял “опасность новизны”. (Проигрывать тоже надо уметь: Смыслов проиграл только эти две партии – и обе удостоились призов за красоту!)

Любопытно, что Болеславский уже не так часто применяет свою излюбленную систему развития и начал разнообразить свой репертуар.

Превосходный старт Болеславского во многом объясняется его участием в недавно закончившемся чемпионате общества “Большевик”, где гроссмейстер во встречах с опытными мастерами и молодежью сумел вовремя отточить свое шахматное вооружение. То же можно сказать о Левенфише, победа которого в полуфинале намного подняла его боевой дух и веру в себя.

Бондаревский: «Начиная с 1937 года я регулярно участвую в чемпионатах СССР и на этот раз впервые оказался из-за болезни среди зрителей. Я с удовольствием и большим интересом наблюдаю за ходом турнира… Наиболее последовательную и логичную игру в первой половине чемпионата показал Болеславский. Это проявилось во всех его партиях, проведенных им без заметных оплошностей» (турнирный бюллетень, 3 ноября).

Романовский: «С большим удовольствием я слежу за партиями П.Кереса и А.Котова. Но особенно сильное впечатление на меня производит игра моего старого соратника и сотоварища гроссмейстера Г.Левенфиша, который на старте показал, как надо играть» (там же, 28 октября).

В связи с этим невольно хочется остановиться на высказывании Котова, опубликованном в № 2 “Бюллетеня”. “Между серьезными соревнованиями, – пишет Котов, – у нас проходит продолжительное время. В связи с этим П.Керес, например, ни разу не выступал после XVI чемпионата СССР. Некоторые же гроссмейстеры за весь этот год выступали лишь в командной встрече против венгерских шахматистов. Нельзя ли в дальнейшем чаще проводить крупные турниры, в которых могли бы играть и гроссмейстеры?”

Известно, что все наши гроссмейстеры, за исключением чемпиона мира, должны были и могли играть в полуфиналах чемпионата СССР, где участвуют все мастера и талантливейшие представители молодежи. Многие гроссмейстеры по тем или иным причинам уклоняются от участия в полуфиналах и в других соревнованиях вроде чемпионатов Москвы или чемпионатов спортивных обществ, дающих исключительно благодарные возможности для творческого самосовершенствования. Мне кажется, что в этом чемпионате сказалась теневая сторона подобной недооценки полуфинальных и иных соревнований. Те гроссмейстеры, которые не последовали примеру Левенфиша, Болеславского, Флора (участвовавшего в том же чемпионате “Большевика”), нанесли большой урон собственной тренировке, не шлифуя непрестанно свой талант во встречах с противниками самых разнообразных стилей. Несомненно, что если бы в полуфиналах Смыслов встретился с Фурманом, Лилиенталь – с Петросяном, Котов – с Сокольским (5), то в чемпионате они совсем иначе подошли бы к встрече с этими противниками, имели бы более четкое представление о них и не потерпели бы поражений.

Участие наших лучших шахматистов в полуфиналах и в других, даже не особенно “крупных” и “серьезных”, соревнованиях приносило бы пользу и этим испытанным бойцам, и встречающейся с ними молодежи.

Сокольский: «Сейчас я отмечаю два радостных события в моей шахматной жизни – участие в сильнейшем по составу XVII чемпионате СССР и выход в свет моей книги “Современный шахматный дебют”, над которой я работал на протяжении трех последних лет.

Теперь о самом турнире. Для меня бесспорно, что это соревнование послужит переломным моментом в смысле продвижения молодежи к шахматным высотам, занятым до сих пор средним поколением (выделено мной. – С.В.). Особенно хорошо играют Геллер и Тайманов» (там же, 30 октября).

А молодежь растет не по дням, а по часам! Если она учится, то и у нее есть чему поучиться. После неудачного старта, вызванного в известной степени естественным “страхом перед именами” и непривычкой к столь опасным противникам, молодые мастера показывают свой растущий от тура к туру класс.

Начавший турнир с двух поражений, Геллер вплотную приблизился к группе лидеров (6,5). Наравне с ним идут Тайманов (6) и Холмов (5,5), уже в прошлом чемпионате показавшие солидную, разностороннюю игру. И даже деморализованный исключительно неудачным стартом Петросян в партии против Лилиенталя блеснул сильной игрой (3).

Можно с уверенностью предположить, что вторая половина турнира пройдет при еще большем натиске молодежи. (Добавлю: Копылов и Рагозин – по 4,5, Гольдберг – 3,5.)

Озадачив Холмова вариантом 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5, Давид Бронштейн наблюдает за реакцией соперника

Говоря о молодежи, нельзя не остановиться на вызывающих недоумение результатах ее талантливейшего представителя – чемпиона СССР гроссмейстера Бронштейна (5,5). Серия бесцветных ничьих, порой при доске, полной фигур (как в партиях против Котова и Флора), правда, завершилась проведенной в остром стиле победой над Кересом, но также и проигрышем в теоретически ничейной позиции Смыслову (ладья и слон против ладьи).

В игре Бронштейна чувствуется непонятная вялость и пассивность, столь несвойственные его яркому стилю. Даже в партии с Кересом Бронштейн, быстро добившись подавляющего преимущества, недостаточно четко его использовал.

Чем объяснить отсутствие творческого энтузиазма и характерных для стиля Бронштейна воли к победе и темперамента, которые он проявлял на межзональном турнире в Стокгольме и в XVI чемпионате СССР?

Возможно, что здесь сказалась некоторая недооценка чемпионата СССР в связи с предстоящим турниром претендентов в Будапеште. Кое-где еще можно слышать высказывания о том, что чемпионат СССР является неким преддверием и тренировкой лучших советских шахматистов для указанного пролога к борьбе за мировое первенство.

Начало злополучного для Бронштейна поединка со Смысловым… Кстати, заметили: он стоит в той же позе, что и в партии с Холмовым?

На самом деле чемпионат СССР является не только крупнейшим и ответственнейшим отечественным соревнованием, но и крупнейшим соревнованием мира, по сравнению с которым любой другой турнир выглядит как состязание второго ранга. В сущности, только чемпион СССР имеет моральное право оспаривать первенство мира, так как трудно представить себе чемпиона мира, играющего хуже чемпиона СССР. Замечательная победа Ботвинника в матч-турнире сильнейших мировых шахматистов увенчала длинную цепь его побед в международных соревнованиях и в чемпионатах СССР. Недаром Международная шахматная федерация достойно оценила исключительное значение чемпионатов СССР при присвоении званий международных гроссмейстеров и международных мастеров.

Можно не сомневаться, что Бронштейн не захочет уступить без борьбы почетное звание чемпиона СССР и на финише покажет свойственные его выдающемуся таланту творческую дерзость, многогранность и блеск» (турнирный бюллетень, 3 ноября).

ТОЛКОТНЯ В ЛИДЕРАХ

Как же не хватает живых, динамичных репортажей Бориса Галича!.. Хорошо еще, что один из героев тех битв оставил воспоминания. Читая сейчас его ностальгические строки, словно погружаешься в незабываемую атмосферу послевоенных чемпионатов…

Бронштейн: «В те годы да и позднее считалось, что советские чемпионаты являются сильнейшими турнирами в мире (кстати, это относилось и к полуфиналам). К тому же цель участия в чемпионате существенно отличалась от сегодняшней установки на максимум очков. В те времена шахматы были видом интеллектуального зрелища, где публика ждала от участников ярких произведений шахматного искусства. Обычно мы играли на сцене театральных и концертных залов при большом стечении публики. Турнир длился примерно месяц, в неделю игрались четыре партии (контроль времени был 2,5 часа на 40 ходов), два дня отводилось на доигрывание отложенных партий и только один день оставался на отдых. Всё это было утомительно для участников, но зато очень интересно для зрителей.

Партии начинались в пять вечера, и вскоре зал наполнялся любителями шахмат, которые могли следить за партиями по большим демонстрационным доскам. Зрители получали большое удовольствие, наблюдая одновременно за поединками лучших игроков мира. Во время туров в фойе устраивались сеансы одновременной игры, выступали с лекциями гроссмейстеры и мастера. Обязательно выходил специальный бюллетень с партиями каждого тура, во многих газетах печатались отчеты о ходе турнира. Кроме того, о результатах тура можно было узнать из выпусков последних известий по радио, а сразу после полуночи передавался специальный шахматный радиовыпуск. Это показывает, насколько популярны в обществе были тогда шахматы и шахматисты!

Хотя играть в такой обстановке всеобщего внимания было очень приятно, задача шахматистов от этого легче не становилась. Даже те из участников советских чемпионатов, чьи имена не были широко известны в мире, тоже являлись очень сильными игроками, и победить их было нелегко. Тогда еще не было компьютеров, все мы полагались только на собственные силы. Мне довелось участвовать в более чем двадцати чемпионатах СССР, и в каждом из них мне удалось создать несколько красивых партий, заслужив аплодисменты зрителей. Напомню, что в тех турнирах были весьма скромные призы (денежных вообще было всего три, да и те курам на смех: 300, 200 и 100 рублей!), поэтому главной наградой за высокое место могла стать поездка на зарубежный турнир, что в то время было большой удачей» (из книги «Ученик чародея», 2004).

Флор: «В чемпионате после 13 туров создалось очень любопытное положение: лидер турнира – гроссмейстер Котов, но непосредственно за ним идет целая группа участников, из которых каждый стремится и может догнать лидера. В такой исключительно напряженной обстановке начинается финиш турнира» (турнирный бюллетень, 10 ноября).

– Уж финиш близится, а лидера всё нет!.. –

Сказал один. Ему, однако, строго

Второй на это возразил в ответ:

– Зато здесь много боевых побед.

Вот потому-то лидера и нет,

Что лидеров в турнире много!

Як.Быланин

Гоглидзе: «Не только гроссмейстеры Котов, Керес, Болеславский, Смыслов, Флор, Бронштейн, но и молодые мастера Холмов, Тайманов, Фурман и даже впервые участвующий в чемпионате СССР, только что получивший звание мастера Геллер имеют шансы завоевать золотую медаль чемпиона СССР» (там же).

Тайманов: «Наибольшее впечатление производит на меня Болеславский – мне импонирует его содержательная, целеустремленная игра. Считаю, что Болеславский наряду с Котовым, Смысловым и Бронштейном претендент на почетное звание чемпиона страны…

Я ехал на турнир с нелегким чувством. Дело в том, что 12 октября я сдавал последний экзамен в аспирантуру Ленинградской консерватории, а 14, 15 и 16 октября состоялись мои концерты. Поэтому, между прочим, я не смог поспеть к первому туру чемпионата.

Из заметки в журнале «Огонек» (ноябрь 1949) Эмиля Брагинского, знаменитого в будущем кинодраматурга и «по совместительству» большого любителя шахмат:

«Это было перед началом первого тура шахматного первенства. Чемпион Одессы Ефим Геллер сидел за доской и с горечью думал о том, что сегодня ему суждено проиграть. И не только сегодня, но и завтра. Так не повезло! Ему, только что получившему звание мастера, приходится сразу же встречаться подряд с двумя гроссмейстерами: Кересом и Лилиенталем. Стараясь не волноваться, Геллер взял пешку и двинул ее на два поля вперед

В это же время пианист Марк Тайманов взял первый аккорд. Он выступал в Ленинграде на шопеновском концерте в зале Дома ученых. В этот день в Москве на демонстрационной доске Тайманов – Бронштейн первый ход так и не был сделан.

В зале шахматного чемпионата раздались аплодисменты. Это Керес выиграл у Геллера. Раздались аплодисменты и в зале Дома ученых: Тайманов блестяще исполнил балладу Шопена.

Никто из зрителей, строя прогнозы на будущее, не называл в числе победителей чемпионата ни 24-летнего Геллера, ни 23-летнего Тайманова…»

Таким образом, у меня совсем не было свободного времени для шахматной подготовки. Тем не менее в 14 турах я набрал больше очков, чем во всем прошлогоднем чемпионате, к которому я, кстати сказать, особенно сильно готовился. Это объясняется, по-видимому, тем, что в этом году я не утомлен от шахматных занятий, играю со свежей головой…» (там же, 12 ноября).

Смыслов: «Никогда еще не доводилось мне наблюдать такую острую и напряженную борьбу на финише, как сейчас. Объясняется это, по-видимому, тем, что участники турнира, вошедшие в группу лидеров, не смогли все время играть на высоком уровне, – у них были иногда промахи, ошибки. В результате ни один из лидеров не смог оторваться от остальных.

По-моему, такое напряжение сохранится до последнего тура, тем более что в последние турнирные дни предстоят встречи лидеров между собой» (там же, 13 ноября).

Перед 16-м туром гонку возглавлял Котов (10,5) – «желтая майка» лидера вот уже пять туров плотно сидела на нем. Следом, отставая на полколеса, мчались сразу трое: Смыслов, Бронштейн и Геллер (по 10). За ними поспешали Керес с Болеславским (по 9,5) и Тайманов (9)… Лидер мог смениться в любом туре. Предвосхищая события, острил Як.Быланин: «и, финишируя гурьбой, лидируют наперебой»!

Болеславский: «В 16-м туре все взоры зрителей, судей, демонстраторов и даже многих участников были устремлены на партию лидеров – Котова и Геллера. Молодой одесский мастер, начавший турнир с двух поражений, развил в дальнейшем такой темп, что к моменту этой встречи уже принимал активное участие в борьбе за первое место. Результат этой партии мог сильно повлиять на исход турнира: в случае победы Котов значительно укреплял свое положение лидера, а Геллер в случае выигрыша обгонял своего грозного противника…

Был разыгран известный вариант староиндийской защиты. После размена в центре на доске началась обычная маневренная игра, которая прервалась на 15-м ходу. Геллер неожиданно пожертвовал фигуру. Внешне эта жертва не казалась опасной, черные не отыгрывали фигуру и не получали немедленно атаки на короля. Но через несколько ходов выяснилось, что позиционный расчет Геллера был далеким и, по-видимому, правильным… Заключительную часть партии Геллер провел чрезвычайно сильно» (там же, 15 ноября).

Гоглидзе: «Самая жестокая борьба на шахматной доске не отражалась на дружеских, подлинно спортивных отношениях между участниками. С приветливой улыбкой Керес, проиграв или выиграв, пожимал руку своему противнику по окончании партии. Фурман, сделав ход, пошел искать своего противника, ушедшего со сцены, чтобы у того не пропадало время. Котов во время партии с Геллером сказал: “Вот это настоящая игра!”» («Шахматы в СССР» № 1, 1950).

В конце тура корреспондент провел в зрительном зале анкету на тему: кто будет чемпионом страны? Голоса распределились так: Геллер – 4, Смыслов и Котов – по 3. Веру в Бронштейна, видимо, подорвала его короткая ничья с Болеславским. Один из опрошенных прямо заявил, что «практически отпали от борьбы за первое место Керес и Бронштейн». С Кересом еще понятно – он проиграл, но Бронштейн-то, несмотря на ничью, сохранял хорошие шансы: Геллер и Смыслов – по 11, Бронштейн и Котов – по 10,5, Тайманов и Болеславский – по 10, Керес – 9,5…

В 17-м туре вся «великолепная семерка» синхронно сыграла вничью. Труднее всего эти полшага дались лидерам. Их кровопролитная схватка протекала очень нервно.

Алаторцев: «Бывают схватки боевые, они остаются в памяти шахматистов на долгие годы!..

Белыми играл Геллер. С первых же ходов стало ясно, что о ничьей не может быть и речи. А еще спустя некоторое время позиция на доске стала необыкновенно сложной – настолько, что даже “авторитеты” порой расходились во взглядах…

Смыслов завладел инициативой и блокировал пешки белых на королевском фланге. Преимущество гроссмейстера стало очевидным… Что же произошло дальше? На 23-м ходу Смыслов неожиданно снимает блокаду с пешки f4. Геллер тут же ее жертвует и получает свободу действий для своих фигур.

Перелом в партии наступил после того, как гроссмейстер допускает вторую ошибку. Теперь уже инициатива переходит к белым, фигуры их оживают с молниеносной быстротой. Над позицией короля черных нависла угроза мата. Отражая угрозы, Смыслов отдает качество. Но уже через ход мастер жертвует коня, и снова король гроссмейстера оказывается под опасной атакой двух белых ладей…

Партия откладывается. Удастся ли Смыслову создать контригру ладьей и двумя конями на короля Геллера или король белых найдет надежное пристанище?» (там же, 18 ноября).

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА!

Котов: «О том, что 18-й тур является решающим в борьбе за первое место, можно было узнать, не входя в турнирное помещение. Толпы зрителей, жаждущих “лишнего билетика”, осаждали Центральный дом культуры железнодорожника, жадно ловили информацию из турнирного зала и с охотой объясняли ход борьбы непосвященным “новичкам”.

В турнирном зале вполне понятное напряжение и оживление. Всё внимание устремлено на две партии: Смыслов – Керес и Флор – Геллер. Оба лидера обязаны выиграть, чтобы сохранить лидерство в турнире, но у обоих грозные, опытные противники.

Геллер выиграл в этом чемпионате несколько сложных, комбинационных партий. Может быть, поэтому Флор решил, что его лучший шанс – быстрейший переход в эндшпиль. Он в староиндийской защите уже на 8-м ходу разменял ферзей, возлагая надежды на свою прославленную технику. Но игра Флора в создавшемся эндшпиле была неузнаваемой…

Хуже сложились дела у Смыслова. Дебют не принес ему ощутимого преимущества, если не считать несколько лучшего расположения фигур. Керес защищался сильно и изобретательно. Атака на слабые белые пешки ферзевого фланга дала ему инициативу, а вскоре привела и к выигрышу пешки. Однако на доске сложилось ничейное соотношение сил: две пешки против трех на одном фланге при ладьях…

Неудачно провел свою партию с Бронштейном мастер Сокольский. Получив по дебюту явное преимущество, он в дальнейшем запутался и проиграл пешку. Выиграть отложенный эндшпиль нелегко. (Бронштейн справился с этой задачей!)

С удивлением смотрели зрители на игру Котова в партии против Лилиенталя. Они не понимали, почему хорошо развитые белые фигуры покидали свои превосходные позиции и возвращались в первоначальные положения. Когда почти все белые фигуры оказались на 1-й и 2-й горизонталях, Котов потерял еще вдобавок пешку. Угрожала быстрая катастрофа. Но в этот момент неточно сыграл Лилиенталь…» (там же, 20 ноября).

Итак, диспозиция перед финальным туром определилась: Геллер – 12,5, Бронштейн и Смыслов – по 12, Болеславский, Котов и Тайманов – по 11,5, Керес и Фурман – по 10,5… Назревала сенсация, какой наши первенства не видывали с 1939 года: молодой мастер с первой же попытки мог стать чемпионом СССР! В том, что Геллер белыми сделает ничью с Холмовым, мало кто сомневался, и интрига, по общему мнению, заключалась лишь в том, сможет ли Бронштейн или Смыслов (или оба сразу) выиграть свою партию и вмешаться в спор за золотую медаль…

Романовский: «Тур еще не начался, а зал уже до отказа наполнен зрителями, пришедшими последний раз “поболеть” за своих любимцев. Появление на сцене Смыслова, Геллера, Котова, Бронштейна встречается аплодисментами!

Геллер, возглавивший после победы над Флором в 18-м туре турнирную таблицу, имеет уже многих почитателей среди молодежи. Его смелая, инициативная игра “всегда на выигрыш” действительно подчас приятно радует.

И поэтому очень ответственной и особенно трудной была роль партнера Геллера в последнем туре – молодого Холмова. Первые же ходы показали, что литовский мастер прекрасно понял свою ответственность и тщательно подготовился к встрече с опасным противником. В испанской партии на ход 3.Bb5 Холмов избрал старинный ответ 3…Nd4. Скоро выяснилось, что выбор оказался сравнительно удачным. Геллер после партии признался в том, что ему не были знакомы некоторые варианты, внезапно создающие для черных хорошие перспективы контратаки…

Неплохим шансом для Холмова явилось и то психологическое обстоятельство, что Геллер, не желая удовлетвориться “синицей в руках”, которая, кстати, тоже еще не была им поймана, пытался погнаться за “невидимым журавлем”. Так, Геллер отказался от 18.Bxf6, что, несомненно, упрощало ему защиту, и на 26-м ходу ринулся ходом f2-f4 в головоломные осложнения. Именно с этого момента игра Холмова стала чрезвычайно точной и уверенной. Его не смутили даже аплодисменты, раздавшиеся в зале после того, как Геллер оставил под ударом коня. Литовский мастер смело пошел навстречу опасным намерениям противника…

Победу Холмова зрители приветствовали столь бурно, что на некоторое время было прервано дальнейшее течение тура (там же, 22 ноября).

Ратмир Холмов. Снимок сделан в фотоателье Каунаса

Пикантную историю, рассказанную Холмовым на склоне лет, надеюсь, читатель не сочтет «очернительством» советской шахматной школы:

«Перед последним туром было у меня пятьдесят процентов очков, и должен был я играть черными с Геллером. А тот, на удивление всем, лидировал, опережая Смыслова и Бронштейна на пол-очка, и в случае победы занимал чистое первое место. И вот приходит ко мне перед партией Микенас, мы дружили с ним тогда, и говорит, что Бронштейн предлагает какую-то сумму, не помню уж сейчас какую, если я Геллеру не проиграю. Думаю, он сумму меньшую назвал, чем Бронштейн сулил, Микки ведь хитрый был жук (смеется). Но я тогда не только Геллеру не проиграл, но даже и выиграл!» (из книги Г.Сосонко «Диалоги с шахматным Нострадамусом», 2006).

Гоглидзе: «Смыслов и Бронштейн, не торопясь, делали ходы в партиях с Лилиенталем и Копыловым, видимо, больше интересуясь борьбой Геллера с Холмовым, чем положением на своих досках. Определившееся преимущество Холмова послужило для них сигналом к решительным действиям. Бронштейн, сочетая позиционный нажим с комбинационными угрозами, получил активную позицию, затем неожиданно пожертвовал коня, создав сильную атаку. Копылову ничего не оставалось, как возвратить коня обратно, оставшись без пешки. Вскоре он вынужден был расстаться со второй пешкой и сдал партию.

Смыслову пришлось решать очень трудную задачу, играя черными с таким опытным турнирным бойцом, как Лилиенталь. Противник долгое время удерживал равновесие. Однако он не смог устоять против нарастающего давления и отдал качество, а при доигрывании потерпел поражение» («Шахматы в СССР» № 1, 1950).

Из прессы: «Вечером 21 ноября в ЦДКЖ состоялось закрытие чемпионата. К 8 часам вечера зрительный зал был заполнен гостями. Появление на эстраде участников встречается аплодисментами.

Главный судья В.Гоглидзе рассказал о ходе турнира, привел данные о спортивных итогах. Смыслов и Бронштейн пришли к победе различными путями. Смыслов в середине турнира потерпел два поражения, но мобилизовал свою волю и достиг успеха. Бронштейн в первой половине ограничивался большей частью ничьими и только благодаря блестящему финишу стал одним из победителей.

– 15 декабря, – говорит Гоглидзе, – между победителями начнется матч из шести партий, который и определит, кто из них будет носить звание чемпиона страны.

Под аплодисменты зрителей Смыслову и Бронштейну вручаются дипломы первой степени (медали – золотую и серебряную – им вручат после матча). Разделившие 3-е и 4-е места Геллер и Тайманов получают бронзовые жетоны и дипломы третьей степени. Поделившие 5, 6 и 7-е места Болеславский, Котов и Фурман награждены свидетельствами» (турнирный бюллетень, 26 ноября).

Исход сражения отсрочен.

Погас в турнирном зале свет.

Чемпионат уже окончен,

А чемпиона… все же нет.

Кто будет новым чемпионом?

Тут ни к чему тирады слов.

В ближайшем будущем его нам

Покажет матч Бронштейн – Смыслов.

Як.Быланин

Ага, как же! Ни 15 декабря, ни позже никакой матч так и не начался. Причем без объяснений: за весь 1950 год в журнале «Шахматы в СССР» об этом ни строчки. О матче словно забыли!.. Его следы удалось обнаружить только в турнирном сборнике (1952):

«К сожалению, этой встрече между Смысловым и Бронштейном, которая, безусловно, была бы необычайно интересной, не пришлось осуществиться. Непосредственно после окончания XVII первенства страны ведущие советские гроссмейстеры занялись подготовкой к ответственному турниру претендентов на звание чемпиона мира.

Встреча была перенесена на осень 1950 года. Однако и в новый срок ей не суждено было состояться в связи с участием Смыслова в международном турнире в Венеции и подготовкой Бронштейна к состязанию с чемпионом мира М.Ботвинником.

Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта удовлетворил ходатайство Президиума Всесоюзной шахматной секции об отмене дополнительного соревнования между победителями XVII первенства СССР. Приказом комитета гроссмейстерам В.Смыслову и Д.Бронштейну присвоено звание чемпионов СССР по шахматам на 1949 год и каждый из них награжден золотой медалью первой степени».

Какая жалость, что они тогда не сыграли матч! Второго такого шанса судьба им не предоставила. И нам остается только фантазировать, сколько ослепительных искр мог бы высечь поединок двух шахматистов высшего уровня с такими разными стилями…

ЛЕВЕНФИШ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Левенфиш: «Состав первенства был исключительно сильным. Кроме Ботвинника, Бондаревского и Константинопольского, в нем участвовали все сильнейшие шахматисты страны. И тем не менее, в первую десятку победителей не попали пять международных гроссмейстеров. Вряд ли кому могло прийти в голову до начала турнира, что судьба первого приза будет зависеть от исхода партии последнего тура Геллер – Холмов.

Успехи молодых мастеров вполне закономерны. В стране Советов молодежь имеет все возможности для развития своих талантов в науке, технике, искусстве и также в шахматах. В то время как США и Англия за последние 15 лет не выдвинули ни одного крупного мастера, в СССР их число измеряется десятками.

Но даже в обстановке непрерывного формирования молодых способных кадров первое выступление одесского студента Е.Геллера на всесоюзной арене следует признать исключительным по неожиданности и по его блеску. В истории советских шахматных соревнований весьма редки такие взлеты – от кандидата в мастера чуть-чуть не в чемпионы СССР. Но дело не только в цифровых результатах. Геллер дал ряд превосходных партий против Болеславского, Котова, Левенфиша, Рагозина, Флора, Фурмана, в которых он показал выдающееся тактическое дарование, тонкое понимание позиции, хорошую технику концов игр и давно не виданную энергию и стремительность. Добавим к этому задор молодости, веру в свои силы и выдержку. Несомненно, у Геллера блестящие перспективы в будущем, особенно если он вылечится от излишней самоуверенности, которая стоила ему золотой медали чемпиона.

Геллер: «Турнир дал мне много ценного. Теперь мне стали ясны мои недочеты. Главный из них – недостаточно высокая техника реализации преимущества. Устранением этого недостатка я теперь и займусь» (турнирный бюллетень, 26 ноября).

Бронштейн: «Игра одесского мастера очень активна. В каждой партии он стремится к обострению, к атаке, не останавливаясь перед материальными жертвами. Обладай Геллер большим опытом, он предвидел бы крайнее напряжение последнего тура. Мы со Смысловым обязаны были играть на выигрыш, он же мог спокойно стремиться к ничьей. Но и в последней партии с Холмовым поставил задачу во что бы то ни стало добиться победы – и проиграл» (там же, 22 ноября).

Перехожу к фактическим победителям первенства. После матч-турнира на первенство мира шансы Смыслова расценивались весьма высоко, и начало чемпионата оправдывало эту оценку: Смыслов в первых пяти турах потерял только пол-очка. Но неправильная тренировка и стандартный дебютный репертуар послужили причиной двух поражений. Смыслов, однако, не растерялся и из последних восьми партий выиграл пять при трех ничьих.

Стиль игры Смыслова подкупает своей глубиной и многогранностью. Стратегические замыслы чередуются со смелыми атаками и умелой защитой. Смыслов виртуозно разыгрывает окончания.

Бронштейн исключительно работоспособен. Его познания в теории дебютов огромны и накапливаются с каждым годом. Бронштейн много работает и над углублением своего стиля. Раньше он был шахматистом резко агрессивного характера. Сейчас он успешно ведет чисто позиционную борьбу, не боится защиты трудных позиций и цепко держится за выигранную пешку. К сожалению, Бронштейн не уделяет достаточно внимания физической культуре и, опасаясь переутомления, вяло провел первую половину турнира.

Гоглидзе: «Во второй половине турнира Бронштейн как будто переродился. Он выиграл четыре партии подряд, а затем после двух ничьих – еще две партии. Любопытно, что чемпион СССР на протяжении всего турнира ни разу не был в числе лидеров и стал лидером лишь по окончании последнего тура… Это уже не первый случай в практике Бронштейна. В Стокгольмском межзональном турнире он лишь в предпоследнем туре сравнялся с Л.Сабо и в последнем туре вышел на первое место. В прошлом, XVI всесоюзном первенстве он начал турнир серией ничьих и во второй половине шаг за шагом догонял далеко оторвавшегося Котова. Даже в XIV чемпионате он вышел на третье место лишь в последнем туре, в котором все его конкуренты проиграли, а он выиграл» («Шахматы в СССР» № 1, 1950).

Поражение Геллера в последнем туре дало возможность Тайманову догнать его и набрать первый гроссмейстерский балл. Своим успехом Тайманов обязан улучшению защиты. Он свел вничью ряд трудных позиций. Там, где противники допускали ошибки, Тайманов точно реализовывал преимущество. Улучшилась техника Тайманова в окончаниях.

Тайманов: «Мне удалось провести турнир очень ровно. Я проиграл всего лишь одну партию – Фурману. Между прочим, Фурман остается для меня самым “страшным” противником – я неизменно ему проигрываю» (турнирный бюллетень, 26 ноября).

Бронштейн: «Тайманов обладает большим дарованием. Но прежде он играл иногда легковесно, недооценивая замыслов противника. Сейчас он устранил этот существенный недостаток и играет очень сильно и ровно» (там же, 22 ноября).

Болеславский ровно провел весь турнир, и только проигрыш в последнем туре лишил его третьего приза. В Болеславском не убавилось изобретательности, прибавилось весу и солидности, но по-прежнему он страдает излишним миролюбием.

Котова многие надеялись вторично видеть чемпионом, и он действительно был близок к первому призу. Его смелая, напористая игра завоевала симпатии зрителей. За четыре тура до конца он шел на первом месте. Но Котов не выдержал трудной обстановки борьбы. Потерпев поражение от Геллера, он уже не смог оправиться и в трех партиях на финише набрал одно очко (в последнем туре его подвело желание любой ценой выиграть у Аронина).

Фурман неудачно начал турнир и после 10-го тура был на одном из последних мест. Зато потом он, наравне со Смысловым, показал рекордный результат – 7 очков из 9! Фурман – превосходный знаток начал и тонко умеет реализовать достигнутое преимущество. Его стиль весьма агрессивен. Хуже идут дела у Фурмана, когда он попадает в незнакомое по дебюту положение».

«СТАРИЧКИ» И ДЕБЮТАНТЫ

Левенфиш: «Если “крепыш” Котов сдал в самом конце, то Керес после 10-го тура, когда он возглавлял турнир, стал неузнаваемым. В последних девяти турах он не набрал 50 процентов. В такой ситуации и восьмое место не является неуспехом.

Гоглидзе: «Эстонский гроссмейстер обладает большими комбинационными способностями, но часто играет в несвойственном ему сухом позиционном стиле. В этом турнире Керес выиграл несколько хороших партий, но наряду с этим допускал непонятные просмотры. Кересу надо пожелать, чтобы он не падал духом после поражения. Укрепив свои волевые качества и с большей энергией борясь за победу, Керес в любом турнире будет одним из главных претендентов на первое место» («Шахматы в СССР» № 1, 1950).

Главный судья как в воду глядел: следующие два чемпионата СССР выиграет Керес, причем оба раза – единолично!

Неудачи “старичков” пошли на пользу Аронину, поправившему свои дела. Способный Холмов после 12-го тура шел наравне с Бронштейном и Таймановым, но три поражения на финише отбросили его на 9–10-е места.

Если посмотреть на нижнюю половину таблицы, то получается любопытная картина. Вы найдете там трех дебютантов – Копылова, Люблинского и Петросяна, результат которых для первого раза следует признать вполне удовлетворительным. Остальные – сорокалетние “старички” и автор этих строк. Все они явно не выдержали напряжения длительной и трудной борьбы. В последних 10 турах Левенфиш и Рагозин набрали по 2,5 очка, Флор – 3, Гольдберг – 3,5, Сокольский – 4, Микенас – 4,5 и только один Лилиенталь – 5 очков.

Гоглидзе: «Флор впервые за свою турнирную практику проиграл три партии подряд и в итоге набрал менее 50 процентов… Его выбил из колеи незаслуженный проигрыш Люблинскому (в 14-м туре) в тот момент, когда гроссмейстер не имел ни одного поражения и был в группе лидеров.

У Рагозина и Лилиенталя на первом плане стоит творческая сторона в каждой отдельной партии. Но они порой забывают, что шахматы имеют и другую сторону – спортивную.

Левенфиш, испытанный турнирный боец, дважды бывший чемпионом СССР, не выдержал тяжелой турнирной борьбы. Он играл в полную силу первые 3–4 часа, а на пятом часу игры допускал промахи…

Сокольский и Микенас – не новички в состязаниях. Они принадлежат к числу шахматистов атакующего стиля. В этом турнире даже некоторые лидеры потерпели от них жестокие поражения, например Котов, который проиграл обоим.

Копылов набрал 8 очков. Для первого выступления как будто неплохо. Но он может достичь большего, если избавится от некоторой вычурности в игре… Игра Люблинского очень суха. Он постоянно избирает одни и те же дебюты, что является тормозом для его дальнейшего развития» (там же).

Мне кажется, что, наряду с бесспорным ростом молодежи, здесь сказались и недостатки организации соревнования. Ботвинник давно уже высказал мнение, что финал следует разыгрывать в составе не более 16 участников. Но если уж устраивать длительные чемпионаты, то следует обеспечить участникам оптимальные условия для игры. Как стадион “Динамо” отвечает за хорошее качество футбольного поля при розыгрыше ответственных матчей на первенство страны, так и организаторы всесоюзных шахматных первенств, и в первую очередь шахматный отдел Всесоюзного комитета, должны отвечать за правильную организацию зрительного зала. Популярность шахмат возрастает с каждым годом, и первенства привлекают тысячи зрителей. Следует продумать такую организацию соревнований, чтобы участникам были обеспечены тишина, свет, тепло и чистый воздух.

Турнир дал немало интересного в области теории. Некоторые партии представляют образцы подлинного шахматного искусства. Но сильнейшая в мире советская шахматная школа может и должна давать их больше» (из сборника «Шахматы за 1947–1949 гг.», 1951).

ВЕРДИКТ ЧЕМПИОНА МИРА

Ботвинник: «10 лет назад в Ленинграде происходил XI чемпионат СССР. В турнире принимал участие совсем молодой шахматист, только что завоевавший звание мастера, А.Котов. Многие опытные участники чемпионата посматривали на него как на “легкую добычу”… Однако, к общему удивлению, неопытный новичок обогнал ряд прославленных мастеров и чуть-чуть не завоевал звание чемпиона СССР.

Иногда история повторяется. Успех Е.Геллера в XVII чемпионате поразил всех: еще в прошлом году скромный кандидат в мастера Геллер выступал в составе команды Украины на первенстве союзных республик в Ленинграде. Правда, и тогда к нему относились с опаской, что не помешало ему выиграть все шесть партий из шести сыгранных. Далее последовало выступление на полуфинальном турнире в Тбилиси, где Геллер занял первое место и завоевал звание мастера.

Успех Геллера в чемпионате окончательно определился на финише турнира. Проявив в решающих встречах с А.Котовым, В.Смысловым и С.Флором лучшие свои качества – изобретательность, неистощимую фантазию и крепкие нервы, – он набрал в этих трех партиях 2,5 очка, что и обеспечило его успех в турнире.

Хотя прошлогодние победители – Д.Бронштейн и А.Котов – добились различных успехов, но все же они оба поддержали свой престиж. Не следует забывать, что в прошлом чемпионате не было ни Смыслова, ни Болеславского, ни Геллера…

Однако с творческой стороны они вряд ли могут быть довольны своими результатами. В начале турнира совсем как-то стушевался Бронштейн: после 11 туров он имел всего лишь 6 очков. Особенно неприятна для гроссмейстера Бронштейна партия со Смысловым, где Бронштейн умудрился проиграть теоретически ничейный эндшпиль. Однако в последних турах он набрал 8 очков из 9 возможных (точнее, 7 из 8).

Наоборот, Котов длительное время играл с большим подъемом и 16-му туру был лидером соревнования. Потерпев поражение в партии против Геллера, в партии, где Котов определенно стоял на выигрыш, он деморализовался и отпал от борьбы за первенство.

В.Смыслов и раньше играл хорошо, но все ждали, когда же он начнет играть еще лучше? Пора же взять первое место в чемпионате СССР! И вот в этом турнире он оправдал общие надежды. Еще одно усилие – и Смыслов сумеет двинуться дальше.

И.Болеславский, к сожалению, начинает незаметно сдавать свои прежние позиции. В последних чемпионатах он неизменно занимал вторые места. Теперь же тридцатилетнего гроссмейстера начинает “обходить” молодежь… Следует играть с прежней энергией – и прежние успехи вернутся.

Молодой М.Тайманов также добился большого успеха. Талант его вне всякого сомнения, и он в силах добиться еще лучших результатов.

После поражения в турнире памяти М.И.Чигорина в 1947 году гроссмейстер П.Керес до сих пор не может восстановить былую форму. Мастеру Фурману хоть и не удалось повторить прошлогодний результат (3-е место), но он может утешаться тем, что оказался наравне с такими прославленными шахматистами, как Котов и Болеславский.

Давно чемпионат СССР не вызывал к себе столь большого интереса. Да это и понятно: спортивная борьба носила весьма напряженный характер, много было сыграно остроумных, блестящих партий. Но дело еще и в том, что в апреле будущего года в Будапеште начинается отборочный турнир кандидатов на матч с чемпионом мира. Для советских гроссмейстеров это была серьезная проба сил перед ответственным испытанием. В общем XVII чемпионат продемонстрировал дальнейший рост советского шахматного мастерства, так что у советских шахматистов нет оснований для тревоги – советские гроссмейстеры должны успешно выступить и на международном турнире в Венгрии» («Огонек», ноябрь 1949).

ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Так бывает: посетуешь на трудности с выбором партий, а в следующем чемпионате тебе р-раз – и опять списочек призовых творений, да еще с кандидатским шорт-листом в придачу. А главное – с подробной «объяснительной запиской» самого Михаила Ботвинника в журнале «Шахматы в СССР», а затем и в сборнике «XVII первенство СССР по шахматам» (1952), почему та или иная партия, представленная на суд высокого жюри во главе с чемпионом мира, чего-то удостоилась или не удостоилась.

На три приза «имени великого русского шахматиста М.И.Чигорина за лучшие партии» было 11 кандидатов, и, я считал, 11 примеров уже у меня в кармане. Не тут-то было! Партии Флор – Котов и Керес – Левенфиш забраковал сам Ботвинник, партия Тайманов – Аронин не показалась мне (35-ходовая реализация лишней пешки), а вот за партии Сокольский – Котов и Рагозин – Копылов пусть краснеет компьютер. Я же не виноват, что они, как и некоторые другие симпатичные на вид примеры (взять хотя бы потрясающий по накалу поединок 17-го тура Геллер – Смыслов), не прошли «проверку железом»: слишком много ошибок и в самих партиях, и в комментариях. Особенно обидно за Копылова, вынесшего на суд жюри сразу три партии. Даже Михаил Моисеевич, пожурив их за отсутствие «цельности» и иные огрехи, признал все же «весьма интересными», поскольку «во всех трех партиях Копылов добился победы путем жертвы качества», благодаря чему они «представляют отчасти и учебный интерес». Что ж, в качестве компенсации обещаю познакомить с творчеством Копылова в рассказе о 19-м чемпионате, где он победил Ботвинника, Кереса и Петросяна!

Как вы уже поняли, мои надежды сэкономить время и силы на стадии отбора рухнули, и снова пришлось, кашляя и чертыхаясь, лезть в первоисточники, покрытые пылью «давно минувших дней». Из 190 сыгранных партий в турнирном бюллетене, журнале и сборнике «Шахматы за 1947–1949 гг.» с комментариями набралось 55, причем лучшие печатались по два-три раза. В турнирном сборнике было и того больше – 83! Кроме того, десятки партий (в основном, правда, вариации старых примечаний) таились в книжках «избранного»… Короче, процесс отбора затянулся, хотя ставку я, как обычно, делал на турнирный бюллетень и журнал, где комментарии в наибольшей степени отражали то, что игрок видел и считал во время партии… В какой-то момент я сообразил, что с этим делом, как с ремонтом: закончить нельзя, можно только прекратить. И прекратил.

ПЕРВЫЙ ПРИЗ ЗА КРАСОТУ

Официальное название призов, напомню, – «за лучшие партии», но «за красоту» не только привычнее, но и было больше по душе самим лауреатам. Левенфиш: «Партия удостоилась первого приза за красоту». Котов: «Партия получила специальный чигоринский приз за красоту»… Так что пусть будет – за красоту!

Ботвинник: «Система Смыслова не виновата в неудачном исходе партии для ее автора. Достаточно было бы черным сыграть 17…Qd7!, разряжая напряжение в центре (после 18.dxc6 bxc6 черные всегда имели бы в резерве ход e7-e6, прикрывающий диагональ a2-g8), и у них была бы вполне удовлетворительная игра. Тем интереснее проследить, с каким мастерством белые развили сильнейшую атаку на позицию черного короля, используя несколько медлительный маневр черных Nb6-d7-f6 (а дебютный маневр Nf6-d7-b6, очевидно, опровергнуть не так просто!). Левенфиш провел партию с блеском, простотой и энергией».

Партия стала классической и подробно прокомментирована в «Курсе дебютов» В.Панова и Я.Эстрина и в монографии М.Ботвинника и Я.Эстрина «Защита Грюнфельда».