«ЕГО ПРЕДЧУВСТВИЕ ОПРАВДАЛОСЬ…»

«Эта атмосфера арестов, в которой мы живем, гнетет, – записывал 1 сентября 1937 года в своем дневнике московский писатель Александр Бек. – То и дело слышишь: арестован такой-то, такой-то… Кажется, целому слою или поколению людей ломают сейчас хребты. Ощущение такое, что вокруг разрываются снаряды, которые кучками вырывают людей из рядов. И ждешь – не ударит ли в тебя».

Именно в те осенние дни зашел в номер «Метрополя» к Михаилу Ботвиннику (игравшему матч с Григорием Левенфишем) его друг со школьных лет Сергей Каминер. «Здесь в тетради, – сказал он, – все мои этюды, некоторые еще недоработаны. Возьмите их себе. Боюсь, что они у меня пропадут. Его предчувствие оправдалось…»

Это 6-й чемпион мира напишет много лет спустя.

В советские времена имела место путаница с датой смерти Сергея Каминера. «Шахматный словарь» (1964) указывает 1937 год, Филипп Бондаренко в своей книге «Галерея шахматных этюдистов» (М., 1968) – 1943-й…

В «Избранных этюдах С.Каминера и М.Либуркина» (М., 1981) Рафаэль Кофман напишет, что жизнь Каминера «к сожалению, оборвалась в 1938 году», и уточнит потом в энциклопедии «Шахматы» (М., 1990) – 2 ноября. Теперь точно известно – Каминер был расстрелян 27 сентября 1938-го…

В последние годы жизни, оборвавшейся так рано и трагично, Сергей, в былые времена поражавший творческой активностью, опубликовал всего пару этюдов, что наверняка объяснялось гнетущей атмосферой арестов на его новом месте работы – в Наркомате тяжелой промышленности. Вокруг разрывались снаряды, кучками вырывавшие из рядов сослуживцев.

Одна из последних публикаций Сергея Каминера – в газете «64» от 24 августа 1937 года… В это время в ведомстве, возглавлявшемся «питомцем Сталина» Николаем Ежовым, уже разрабатывался сценарий, по которому выдающегося композитора и его коллег – таких же, как он, представителей первого поколения советской технической интеллигенции, объявят террористами…

Деятельная натура, Василий и в академии «насаждал» шахматы. В том же номере «64» отмечаются его заслуги как организатора матчей слушателей академии им. Жуковского с другими военными академиями, авиационным институтом, причем «из всех матчей Воздушная академия вышла победительницей с хорошим счетом».

Автор этой заметки, корреспондент «64» Петр Муссури (кстати, также сочинявший шахматные задачи) вскоре будет расстрелян с клеймом «врага народа». А как сложилась судьба героя его публикации, приуроченной к 19-й годовщине РККА, – Василия Кобеца? Тайна сия велика есть. В послевоенной шахматной периодике его задачи не публиковались. Ни одна из поисковых систем всезнающей всемирной паутины не откликается на запрос: «Василий Дмитриевич Кобец». Этой публикацией его имя вводится в интернет-пространство, ждем откликов…».

И отклик был! Московская журналистка Наталья Невраева, задавшись целью найти что-либо в Интернете о добром друге и тезке ее дедушки Василии Ходакове, обнаружила в поисковике мою публикацию в «Алтайке» и «увидела фотографию молодого дяди Васи с копной черных волос!»

«Если бы не фотография, – пишет Наталья Николаевна в своих электронных записках «Дети с Арбата», – я еще и засомневалась бы, что речь в статье идет именно о дедушкином друге. Тем более в материале рассказывалось, что после Великой Отечественной о Кобеце ничего не было слышно. А я-то его помню таким, как на фотографии, только чуть постаревшим! …»

Я связался с Наталией Николаевной по электронке, и вот что она мне написала:

«Кобеца я узнала где-то в 1960-62 годах. Мой дедушка Василий Яковлевич Ходаков (1903 года рождения, участник 4-х войн, журналист, шахматист, умер в 1978 г.) часто бывал в Центральном шахматном клубе. Видимо, там они и познакомились. Дядя Вася Кобец, так я его называла, родственником мне не приходится. Он часто бывал у нас на Арбате, где мы жили тогда большой семьей. Иногда останавливался у нас. Было впечатление, что дома у него в Москве нет. Был очень скромно одет и вообще скромным, но веселым человеком. Дедушка о нем подробностей никаких нам, детям, не рассказывал, видимо, не считал нужным. Только знаю, что дядя Вася сбежал из детдома в действующую армию (это про гражданскую войну – В.Н.)

И еще. О том, что довелось испытать Кобецу в Великую Отечественную – не знаю. Могу лишь предположить, что с ним случилось что-то серьезное, во что нас, детей, не посвятили.

Где-то через год дядя Вася исчез из нашей жизни. Как появился, так и ушел. У него вроде появилась женщина, с которой он связал свою судьбу. Точно – он уехал из Москвы, но куда – не могу сказать. Поэтому меня так удивила Ваша статья. Я обрадовалась, что что-то сумела узнать об этом человеке».

Пару лет назад у автора этих строк завязалась переписка с молодым шахматным историком из Белоруссии Вольфом Рубинчиком, также интересующимся потерянным следом Василия Кобеца. И вот недавно Вольф мне сообщил, что на сайте http://podvignaroda.mil.ru/ он нашел сведения о родившемся в 1909-м в Белорусской ССР, Бельском районе Гродненской области (бывшей губернии), в селе Клепики технике-лейтенанте Василии Дмитриевиче Кобеце. Совпало все: место, где он появился на свет (белорусский коллега уточнил, что под Бельском есть Кленики, а не Клепики – вероятно, опечатка в "Карточке награжденного"), имя, отчество, фамилия, год рождения!

Так ваш покорный слуга узнал о сайте, создатели которого сделали великое дело! Количество обращений в этот «Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» составило почти 12 миллионов на середину февраля 2013-го (когда готовился этот материал)! Там я нашел сведения и о красноармейце Илье Моисеевиче Нейштадте, награжденном медалью «За отвагу»: «Находясь на фронте в период с июля 1941 г. по 29 января 1942 г. в составе 1-го стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии в должности станкового пулеметчика», мой отец «при освобождении города Калуги 29 января 1942 г. получил тяжелое огнестрельное ранение в правую ногу, вследствие ранения получил инвалидность 3-й группы»…

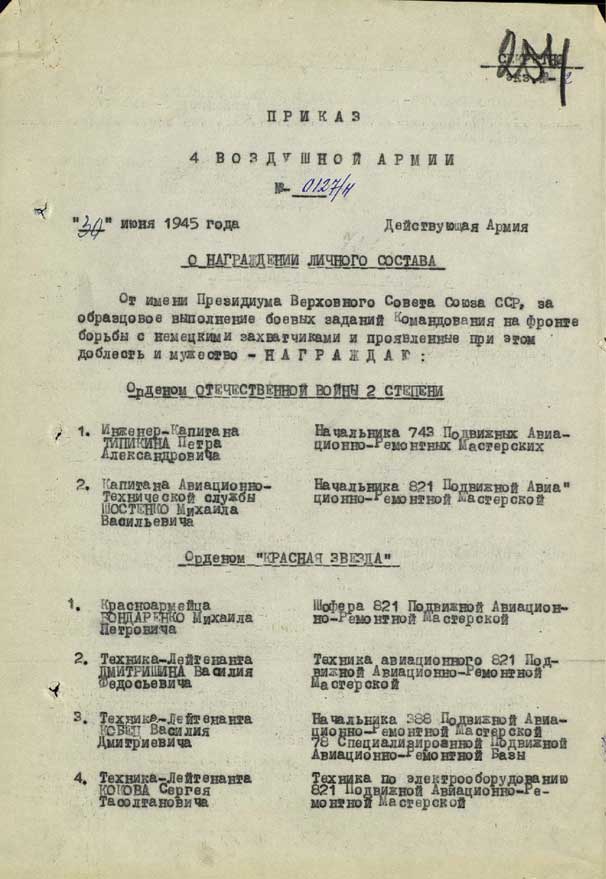

А возвращаясь к ратной биографии Кобеца – на сайте есть характеристика на Василия Дмитриевича, подготовленная в связи с представлением его к ордену Красной звезды, и Приказ от 30 июня 1945-го о награждении этим ратным орденом личного состава 4-й Воздушной армии, в том числе техника-лейтенанта Василия Кобеца.

В этом приказе Василий Кобец представлен как начальник 388-й Подвижной Авиационно-ремонтной мастерской – а не ПАРМ-1, как в характеристике на него.

Выпускник Военно-воздушной академии РККА – и всего лишь техник-лейтенант? Но лейтенантские звезды получали выпускники летных школ! Не случилась ли с главным шахматным организатором «Жуковки», когда он учился на пятом курсе этой кузницы высшего комсостава воздушных сил Красной Армии, какая беда? Год-то был – 1937-й! О том, что Кобец окончил академию, ничего не сказано в упомянутой характеристике… Из нее следует, что он находился в действующей армии с 16.09.1941 года в должности начальника 8 отдела (обработки) 28 ОТС (отдел технического снабжения, в нечеткой машинописи – ведь столько лет документ пролежал в архивах! – эту аббревиатуру можно истолковать и как ОТЭ – отдел технической эксплуатации – В.Н) и с 9 августа 1944 г. – начальником подвижной авиационно-ремонтной мастерской 78-й специализированной подвижной авиационно-ремонтной базы.

«За период службы в 78-й ПАРБ под его личным руководством, – отмечено далее в характеристике, – оборудован ПАРМ-1 по ремонту авиавооружения, а также произведен ремонт авиавооружения разных систем в количестве 662 единиц; все порученные работы вверенная ему ПАРМ-1 выполняет с хорошим и отличным качеством и не ниже как на 120-125%. За примерный ремонт авиавооружения имеет ряд благодарностей от действующих авиаполков и отличные отзывы. В составе 4ВА (4-й воздушной армии – В.Н.) с 10.12.44 г…»

Лучший советский истребитель времен Великой Отечественной, детище ОКБ-21 С.Лавочкина – Ла-5Ф. На нем был установлен новый форсированный поршневой двигатель внутреннего сгорания АШ-82ФН, созданный под руководством конструктора А.Швецова. 29 таких двигателей, согласно данным сайта podvignaroda.mil.ru, было отремонтировано ПАРМ-1 под началом техника-лейтенанта Василия Кобеца. АШ-82ФН устанавливались также на бомбардировщиках ПЕ-2 и ТУ-2, истребителе ЛА-7…

В конце июня 45-го, когда Кобец был удостоен ордена Красной Звезды, 4-я Воздушная армия располагалась на территории Польши. Василий Дмитриевич был также награжден, как об этом информирует сайт, медалью «За боевые заслуги» и орденом Великой Отечественной войны II степени – в 1985-м (когда появился Указ, согласно которому награждались этим орденом все активные участники Великой Отечественной, в том числе партизаны и подпольщики). И стало быть, один из первопроходцев советской шахматной композиции праздновал 40-летие Победы! Ему было тогда 76… Он был нашим современником!

Неужели у Василия Дмитриевича не осталось никаких родственников, которые могли бы хоть что-то рассказать о нем? Где он жил в 80-е, когда получил свой второй орден? Поиск продолжается…

«ВЫДАВАЛ СЕБЯ ЗА ЧЛЕНА ВКП (б), ХОТЯ ИЗ ТАКОВОЙ ИСКЛЮЧЕН»

Бурный приток в годы шахматной горячки молодых сил в композицию подвигнул Всесоюзное объединение во главе с Л.Залкиндом ежегодно проводить чемпионаты страны, о чем было объявлено в 8-м номере «Задач и этюдов», вышедшем в начале 1930-го. Почти весь он был посвящен творчеству А.Троицкого, незадолго до этого удостоенного звания заслуженного деятеля искусства РСФСР, и «в этом акте, – пафосно и несколько витиевато говорилось в редакционной врезке, – наряду с признанием выдающихся и исключительных заслуг нашего гениального этюдиста перед шахматным искусством мы должны также видеть признание общественной значимости шахматной композиции для советской культуры, ибо этим актом впервые в летописях истории шахматная композиция возводится в разряд искусств и впервые в мире проблемист включается в категорию представителей художественно-интеллектуального труда».

Оказавшийся, увы, последним выпуск «Задач и этюдов» открывала фотография А.Троицкого. На тот момент он являлся жителем Пензенской губернии, власти которой обратились с ходатайством в Москву о признании Алексея Алексеевича заслуженным шахматным этюдистом республики и о назначении ему персональной пенсии. А Совет народных комиссаров присвоил «отцу» художественного этюда и вовсе уникальное звание. Возможно,это решение принял сам Алексей Рыков, тогдашний председатель СНК, большой любитель шахмат (расстрелянный в марте 1938-го на полигоне Коммунарка - на том же полигоне полгода спустя расстреляют Сергея Каминера). Титул заслуженного деятеля искусства шахматным композиторам больше не присваивался…

В первом чемпионате СССР оценивались композиции (двухходовки, трехходовки и этюды), опубликованные в 1929 году, причем по местам их расставляли сами же участники. В этюдном разделе конкурировали 35 произведений 8 авторов, первое место занял 23-летний Владимир Корольков (проживавший тогда в Краснодаре), а великий Троицкий оказался даже за чертой призовой тройки, и это был полный триумф новой волны! «Серебро» взял 30-летний литературный критик Абрам Гурвич, «бронзу» – 20-летний Тигран Горгиев (будущий доктор медицинских наук). Но надо сказать, что истинное соотношение сил на отечественном Олимпе шахматной поэзии чемпионат не отразил: среди участников не оказалось живых легенд – братьев Платовых, Леонида Куббеля, вообще кворума и близко не было.

Василий и Михаил Платовы к концу 20-х уже завершали свою этюдную карьеру… Леонид Куббель, наоборот, был тогда в самом расцвете сил, как раз отмечал 25-летие своей творческой деятельности, и этой славной дате посвящался весь 9-й выпуск «Задач и этюдов». Он уже был сверстан и подписан к печати, но случилось непредвиденное – Объединение любителей задач и этюдов упразднили (и это мог сделать только шахматный вождь Николай Крыленко) как «узко-специальное, аполитичное, кастово-замкнутое» (ничего себе замкнутое, сборники «ЗиЭ» тиражом в 4 тысячи экземпляров!). 9-й номер с материалами о Леониде Куббеле так и не вышел, из-за чего гениальный композитор, как писал один из его биографов Александр Батурин, сильно расстроился, заметно снизил творческую активность и на какое-то время практически сошел с конкурсной арены. Но вот, скажем, старший брат Леонида Ивановича Арвид и Николай Малахов (счетовод из села Прасковея на Ставрополье) – их-то юбилеи (25- и 20-летие творческой деятельности) «Задачи и этюды» успели отметить. Тем не менее ни тот, ни другой в первом Всесоюзном чемпионате не участвовали – как и виртуоз пешечного этюда Николай Григорьев, Сергей Каминер, Владимир Брон, Фроим Симхович… А может, это был такой тихий протест части композиторской элиты в связи с тем, что произошло тогда с двумя коллегами по задачно-этюдному цеху?

«В связи с юбилеем Н.К.Малахова мы помещаем на титульном листе его новейший портрет, снятый во время его недавнего пребывания в Ленинграде» («Задачи и этюды», №6).

В июльской книжке журнала «64. Шахматы и шашки в рабочем клубе» за 1929 год неожиданно появилась выписка из протокола экстренного заседания Исполбюро: «Тов. Левмана С.С. за систематически применявшийся им в течение ряда лет обман, выражавшийся в том, что он выдавал себя за члена ВКП(б), хотя он из таковой исключен еще в 1924 г., исключить из членов Исполбюро». После этого экстренного заседания Левман лишился вообще всех своих шахматных постов – и главного функционера Шахинтерна, и соредактора отделов в газетах «Правда» и «Труд», и председателя Московской группы любителей задач и этюдов… Он перестал быть и казначеем Всесоюзного объединения композиторов, руководителю которого вскоре был нанесен гораздо более страшный удар…

Продолжение следует