|

Владимир |

|

|||||

|

ГРЭМ МИТЧЕЛЛ И ХЬЮ АЛЕКСАНДЕР: В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

В канун рождества 1955 года в Англии стало известно, что на очередной Гастингс из-за "железного занавеса" приедут Тайманов и Корчной, представители новой волны советских шахмат. Тотчас же один из самых известных британских мастеров Хью Александер сделал заявление (растиражированное ведущими изданиями туманного Альбиона), что высоко ценит игру Корчного и не сомневается, что ему и достанутся лавры победителя предстоящего рождественского турнира. Александер угадал: молодой ленинградский мастер взял первый приз, правда, поделив его с еще совсем юным исландцем Олафссоном (Тайманов финишировал 4-м, пропустив вперед еще и Ивкова).

Со своим давним другом и партнером по Блетчли-парку Стюартом Мильнер-Барри Хью тогда поделился: на Корчного он сделал ставку, поскольку тот перед Гастингсом выиграл в одну калитку сильный чемпионат Ленинграда. Обошел на 3 очка второго призера – гроссмейстера Толуша, написавшего в турнирном отчете, что "Корчной, потерпев тяжелую спортивную неудачу в финале 22-го первенства СССР (состоявшегося в начале 1955-го – В.Н.), учел полученный им суровый урок". С помощью своего сына Майкла, успешно осваивавшего русский язык (об известном британском дипломате, личном секретаре Маргарет Тэтчер Майкле Александере см. очерк "От "Ультры – до "Эшелона") Александер-старший прочитал этот отчет Толуша в "Шахматах в СССР", а с партиями Корчного обстоятельно познакомился по "Шахматному бюллетеню" (который как раз только начал выходить и имел тираж всего 1000 экземпляров).

Из этого следует, что Хью, руководивший важнейшим криптоаналитическим отделом (под литерой "H") в суперзасекреченном Центре британской радиоэлектронной разведки в Челтенхеме (GCHQ), был в курсе шахматных событий в Советском Союзе, хотя в тот период ему приходилось прилагать колоссальные усилия по взлому шифров русских резидентур в рамках операции "Венона" (о чем, в частности, написал бывший офицер МИ-5 Питер Райт в своих нашумевших мемуарах "Ловец шпионов. Искренняя биография старшего офицера разведки", изданных в 1987-м в Австралии и запрещенных в Соединенном Королевстве) и в своем офисе в GCHQ он дневал и ночевал.

|

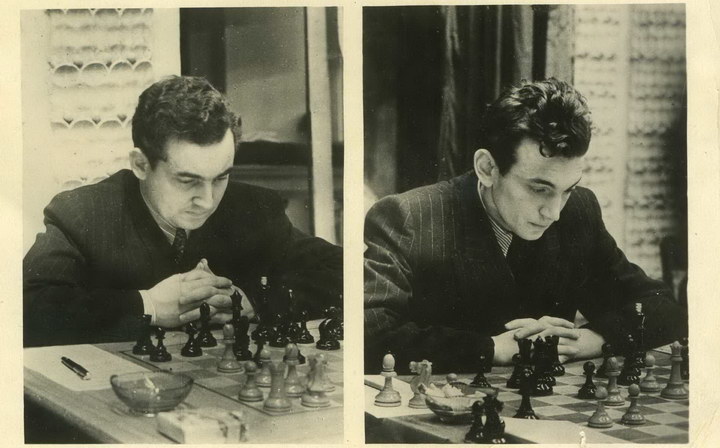

"Участники XX первенства СССР по шахматам Марк Тайманов и Виктор Корчной" (тассовские снимки 60-летней давности – из моего домашнего архива). Интересно, что победители рождественского турнира в Гастингсе-55/56 Корчной и Олафссон точь-в-точь повторили результат поделившего 1-2 места (с Паулем Кересом) в предыдущем Гастингсе Василия Смыслова – 7 из 9, 5 побед, 4 ничьих. А 7 очков Кереса сложились в том турнире из 6 побед и 2 ничьих (одну партию Пауль Петрович неожиданно проиграл Фудереру). |

...3 октября 1952-го на полигоне вблизи Австралии (острова Монте Белло) англичане взорвали первую свою атомную бомбу, созданную в ядерном центре Олдермастона. В этом центре в графстве Беркшир (к северу от Лондона) к услугам ученых-ядерщиков была самая продвинутая во всем туманном Альбионе вычислительная техника, поэтому по решению правительства ее подключили к "Веноне" (об этом пишет известный британский историк спецслужб Найджел Вест в своей книге "Venona: The Greatest Secret of The Cold War", 2000). И с большой долей уверенности можно предположить, что Александер, имея специальный пропуск, частенько наведывался в святая святых британского атомного проекта за результатами дешифровки, а может, и гадал там за мощнейшим компьютером над перехваченными криптограммами русских шпионов.

|

Ядерный центр в Олдермастоне, чью скоростную вычислительную технику имел возможность задействовать главный криптоаналитик Соединенного Королевства международный мастер Хью Александер. Возможно, Грэм Митчелл тоже имел пропуск на тамошний вычислительный комплекс... |

Все, что удавалось ведущему английскому шахматисту и его коллегам по отделу "H" расшифровать по ходу "Веноны" на компьютерах в Челтенхеме и Олдермастоне, затем изучалось не кем иным, как Грэмом Митчеллом, как мы знаем – человеком №1 в МИ-5 по противодействию советским спецслужбам. Перед ним и его людьми стояла задача идентифицировать агентов советских спецслужб, фигурировавших в дешифровках под тем или иным псевдонимом.

И надо полагать, Александер и Митчелл результативно «венонили», коль первого из этой связки в 1955-м наградили еще одним орденом Британской империи (а первый свой орден Хью получил, на пару с Мильнер-Барри, по окончании Второй мировой за взлом "Энигмы"). Наградой же Митчеллу за "Венону" можно считать назначение в 1956-м контрразведчика-шахматиста замом директора МИ-5. И так совпало, что едва заступив на этот высокий пост, главный герой нашего повествования сразу же получил головную боль:

СКАНДАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «ЗОЛОТО»

В начале 50-х в строжайшей тайне была реализована задумка СИС и ЦРУ – проложить из Западного Берлина в Восточный подземный туннель и подключить его к подземному телефонному кабелю, по которому командование советских частей общалось с Москвой. На окончательном согласовании всех деталей по «Золоту» в Лондоне присутствовал и заместитель начальника отдела"Y" (занимавшегося в МИ-6 внедрением подслушивающей аппаратуры на советских объектах) Джордж Блейк. Как молодого перспективного разведчика его затем направили на передний край тайной войны – в крупнейшую резидентуру СИС в Западном Берлине… А в ночь на 22 апреля 1956-го советские связисты, осуществлявшие срочный ремонт телефонного кабеля в коммуникациях под Восточным Берлином, «случайно» обнаружили ответвление подземного тоннеля в сторону Берлина Западного… Это был мировой скандал!

Специальная комиссия разведслужб союзников составила список из тех сотрудников, кто мог бы сообщить об этой операции русским. После тщательной разработки подозреваемых в списке осталось 8 имен, в том числе и Блейка, впоследствии вспоминавшего, что комиссия (с английской стороны ею руководил Грэм Митчелл) все же не выявила случаи утечки информации и после нескольких беспокойных недель (пока окончательные результаты расследования еще не были оглашены) он, наконец, "вздохнул свободно".

Но затем случилось то, от чего не застрахован ни один Профессионал секретного фронта. Находясь в Западном Берлине, Блейк вел двойных агентов (поставлявших информацию как СИС, так и советской военной разведке) – Микки (настоящее имя Хорст Эйтнер) и его супругу, "красивую молодую женщину" (чье имя Блейк в своих мемуарах не называет), ранее шпионившую на ЦРУ. За это ей дали 25 лет, но после 5 лет отсидки амнистировали. Свой день рождения она имела обыкновение отмечать, – пишет в своем бестселлере «Иного выбора нет» Джордж Блейк, – в одном из берлинских ресторанов вместе с супругом и «в компании подруги, сидевшей в том же лагере и выпущенной с ней в один день». И вот на очередной такой вечеринке, когда «они выпили больше, чем следовало», Микки стал слишком откровенно ухаживать за подругой жены, а та приревновала и в целях отмщения отправилась в ближайший полицейский участок, где донесла на своего благоверного, что он русский шпион. В доказательство своих слов разошедшаяся дама привела полицейских к себе домой и показала два потайных микрофона, установленных советской разведкой.

Что в этой истории не могло не насторожить Митчелла и его людей – прослушка была смонтирована лишь после убытия Блейка из Западного Берлина на Остров. Но это был еще не последний звонок для советского разведчика.

«СТАЛ, КАК ВСЕ, «ЗЕВАТЬ» ПЕШКИ»…

– Что за странный перебежчик пошел, – почесали в затылке цэрэушные кураторы «крота» в польской разведке Михаила Голеневского, когда тот, переступив порог посольства США в Западном Берлине и попросив политического убежища, назвал себя «цесаревичем Алексеем Романовым». Самозванец сливал секретную информацию американцам с весны 1958-го и еще до своего бегства за океан (в начале января 1961-го) сообщил о наличии опасного шпиона русских в СИС, побывавшего в плену в Северной Корее (в 1950-м Блейк и другие сотрудники резидентуры МИ-6 в Сеуле были интернированы войсками Ким Ир Сена, захватившими столицу Южной Кореи). И тут уже у Грэма Митчелла не осталось никаких сомнений, кто выдал Москве тайну «Золота»"... Блейк был осужден на 42 года, его поместили в большую лондонскую тюрьму Уормвуд-Скрабс, куда незадолго до этого был помещен другой советский разведчик – Гордон Лонсдейл, осужденный на 25 лет и также арестованный по наводке "Снайпера". Точнее, Голеневский дал наводку (хотя и переврал фамилию) на Гарри Хаутона, бывшего шифровальщика британского военно-морского атташе в Варшаве (еще в начале 50-х предложившего свои услуги польской разведке, а та затем передала его на связь разведке советской), которого люди Митчелла вычислили как заведующего отделом военно-морской разведки Королевского центра разработки подводного оружия в Портленде.

Впрочем, по версии самой МИ-5 (выигрышной для «конторы» Митчелла), озвученной на суде фигурантов Портлендского дела, Служба безопасности без какой-либо подсказки «Снайпера» взяла в разработку Хаутона… Будто бы он привлек внимание британских контрразведчиков как живущий явно не на одну зарплату. Так или иначе – «топтуны» (наружное наблюдение») из МИ-5 засекли встречи Хаутона с преуспевающим бизнесменом сэром Гордоном Лонсдейлом и далее по цепочке вышли на его агентов-связников – супругов Питера и Хелен Крогеров.

|

|

|

Тюрьма Уормвуд-Скрабс, из которой Джордж Блейк благополучно бежал в 1965-м и с помощью друзей через Берлин перебрался в Москву, где проживает в настоящее время. Одно время в этой же тюрьме (в 1939-м) находился и Грэм Митчелл. Но отнюдь не как узник! Уормвуд-Скрабс тогда была штаб-квартирой МИ-5, переехавшей затем под своды Бленхейм-дворца… |

|

Джордж Блейк («Русская версия имени – Георгий – звучит для моего уха более приятно» – пишет знаменитый разведчик в автобиографической книге «Прозрачные стены») – единственный из ныне здравствующих легендарных советских агентов, арестованных в Англии в бытность Грэма Митчелла на руководящих постах в МИ-5. |

После завершения судебного процесса над Гордоном Лонсдейлом его имя еще долгое время не сходило со страниц крупнейших американских и английских изданий. О шпионе-миллионере, которому незадолго до ареста английская королева пожаловала звание «сэр», в частности, писали, что среди его надзирателей в тюрьме всегда был человек, прилично игравший в шахматы. Так сказать, спарринг-партнер…

«Я играл в шахматы средне по нашим масштабам, – рассказывал много лет спустя полковник Конон Молодый (он же Гордон Лонсдейл, оперативный псевдоним «Бен») одному из представителей знаменитой отечественной журналистской династии, – но очень даже прилично по тогдашним английским. Чесал всех коллег-бизнесменов, и это могло кому-нибудь показаться подозрительным: почему я не играю в клубе и не участвую в соревнованиях. А мне «высовываться» нельзя – разве кому-нибудь объяснишь? Тогда, скрепя сердце, поубавил прыти, стал, как все, «зевать» пешки, хотя в душе все и бунтовало. В конечном итоге перешел от греха подальше на японские шахматы (типа нард), играл с одним японцем-миллионером, обыграл его, он чуть не сделал себе харакири» (Валерий Аграновский. «Профессия: иностранец», «Знамя», 1988 г., №9).

В процессе судебного разбирательства по Портлендскому делу в руках обвинения оказался вроде бы сильный козырь – найденная агентами ФБР при аресте Абеля фотография Коэнов (настоящая фамилия супругов-связистов Лонсдейла) с надписью рукой Абеля на обороте «Моррис и Леонтина». На вопрос судьи – как эта фотография оказалась у арестованного советского шпиона, Питер Крогер пожал плечами, предположив, что их с супругой могли просто незаметно сфотографировать в уличном потоке…

В материалах на Крогеров, полученных британской контрразведкой от ФБР, также имелась информация, что в 1948-м супругов неоднократно навещал один якобы английский бизнесмен, а на самом деле это был Абель.

|

Самые знаменитые советские разведчики Конон Молодый (справа) и Рудольф Абель, также, видимо, неравнодушный к шахматам. Во всяком случае, в книге американского адвоката Джеймса Донована «Незнакомцы на мосту» в разделе «Рисунки Р.И.Абеля» есть репродукция с шахматным сюжетом. |

|

Можно предположить, что создавая в тюремной неволе этот милый рисуночек, Абель мечтал о том, что когда-нибудь и сам вот так же сядет за доску в тихом дворике – уже на свободе в родном Подмосковье… |

Так в Портлендском деле, главным фигурантом которого был полковник и резидент-нелегал Конон Молодый, обозначился след другого полковника и резидента-нелегала – Вильяма Фишера (настоящее имя Рудольфа Абеля). И вот тут мне есть резон удариться в воспоминания, как в свои молодые (увы, уже далекие!) журналистские годы я освещал один боксерский турнир на пару с человеком, вживую видевшим обоих этих асов советской разведки! Добавлю, что человек этот и сам был асом – но не в тайной войне, а на боксерском ринге…

НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА

АСКОЛЬДА ЛЯСОТЫ

Опытнейший советский разведчик Ладейников выезжает за «бугор» в небольшой курортный городок, где по агентурным данным обосновался нацистский преступник (каким-то образом избежавший правосудия) Хасс, ставивший в годы войны чудовищные эксперименты на узниках концлагерей. В помощь Ладейникову направляют прошедшего круги ада фашистских лагерей Савушкина, чтоб он опознал преступника. Наш разведчик выполняет задание Центра и разоблачает секретную лабораторию, в которой Хасс готовит страшное, разрушающее психику человека оружие…

Таков сюжет триумфально завоевавшего в конце 60-х советский экран фильма «Мертвый сезон». Впервые я посмотрел его, будучи старшеклассником одной из барнаульских школ, билет в ближайший кинотеатр достал каким-то чудом, во время сеанса люди даже стояли в проходе. Ну и мог ли я тогда подумать, что через несколько лет буду общаться с человеком, снявшимся в знаменитом фильме про советского разведчика, пусть и далеко не в главной роли?!

Июль 1976-го, барнаульский Дворец спорта принимает Кубок РСФСР по боксу. В качестве корреспондента «Алтайской правды» я нахожусь за столом для именитых гостей рядом с заслуженным мастером спорта Аскольдом Лясотой. Он разъясняет мне происходящее на ринге, а моя задача – излагать его комментарии в форме репортажей.

В первую нашу встречу с ним на турнире я сразу выдал домашнюю заготовку – похвалил его новую книгу «Тугие канаты ринга». Черт меня дернул! Аскольд Константинович (вид у него был впечатляющий – рослый, массивный, ну что вы хотите – боксировал в полутяжелом весе!) недовольно поморщился и пробурчал, что Хруцкий (значившийся на обложке как соавтор) написал не совсем то, что он, Лясота, ему говорил (это мягкий вариант высказанного им упрека).

Если уж он катит бочку, – пронеслось у меня в голове, – на известного писателя (чьими приключенческими книгами я тогда зачитывался) и литзаписчика, то как прореагирует на появление репортажей, подготовленных с его слов журналистом без году неделя?

И первый наш совместный репортаж я вымучивал до полночи дрожащей рукой. Но зря переживал, все пошло своим чередом, неделю просидел с именитым соавтором за одним столом под сводами Дворца спорта, в «Алтайке» вышло с пяток наших материалов. Лясота оказался довольно словоохотливым и как-то в разговоре обмолвился, что снялся в фильме «Мертвый сезон».

– Роль-10-секундная, когда полковника Ладейникова обменивают на засыпавшегося у нас шпиона, – стал пояснять (заметив, как я загорелся) Аскольд Константинович.

|

Заключительные кадры «Мертвого сезона»: бугай-охранник (Аскольд Лясота) освобождает от наручников советского полковника-разведчика Ладейникова (Донатас Банионис) – перед его обменом на иностранного шпиона. |

– Эпизод снимался на шоссе в Подмосковье, – торопливо записывал я за ним, почти не воспринимая происходящее на ринге (а там как раз соперники хорошо молотили друг друга, битком забитый Дворец восторженно ахал), – в присутствии консультанта-разведчика. Его звали Конон Лонсдейл, и фильм – про него…

Вот оно как! А я-то думал – про Абеля, появляющегося на экране в самом начале картины с краткой впечатляющей вступительной речью…

|

Полковник Рудольф Абель в преамбуле «Мертвого сезона». |

Аскольд Лясота рассказал мне, что видел легендарного разведчика на премьере этой картины в одном из московских кинотеатров («сидели в одном ряду»).

А про разведчика Конона Лонсдейла я тогда ничего и не слыхал. Имя его в те годы в советской прессе никак не афишировалось... Еще Аскольд Константинович в том нашем разговоре упомянул про свои эпизодические роли в других фильмах и сказал, что хотел бы сняться в кино в какой-нибудь более значительной роли, и такие предложения ему поступили.

Но просматривая сейчас фильмографию Лясоты в Интернете, вижу, что эта его мечта так и не сбылась, и он остался актером эпизода. Зато в спортивном мире он всю жизнь был на главных ролях: сначала как трехкратный чемпион СССР по боксу, затем как заслуженный тренер страны (был наставником сборной РСФСР)…

1 часть |

2 часть |

3 часть |

4 часть |

5 часть |

Окончание следует |