|

Антон |

Александра |

||

В КАКИЕ ШАХМАТЫ ИГРАЛ СУЛТАН-ХАН? |

В июне 2009 года исполнилось 80 лет с того дня, как европейская шахматная арена встретила загадочного гостя. Мир Малик Султан-Хан, уроженец деревни Миттха Тавана индийской провинции Пенджаб (ныне территория Пакистана), уже во втором своём турнире сотворил сенсацию, уверенно став чемпионом Великобритании. За четыре года выступлений Султан-Хан три раза выигрывал чемпионат метрополии, трижды возглавлял английскую сборную на шахматных Олимпиадах и несколько раз занимал первое и призовые места в международных турнирах. В его активе - победы над Капабланкой, Рубинштейном, Флором, Маршаллом, а также выигрыш матча из 12 партий у Тартаковера. В 1933 году Султан-Хан покинул Европу и шахматы так же внезапно, как и появился в них.

До первой поездки в Европу в 1929 году Султан-Хан сыграл лишь один турнир по европейским правилам - с результатом 8,5 очков из 9 он первенствовал в чемпионате Индии. Однако за плечами у Султан-Хана был богатый опыт индийских шахмат. Что же это была за игра?

Анатолий Мацукевич в книге "Комета Султан-Хана" утверждает, что Индия в то время играла по правилам шатранджа, и потому Султан-Хан имел пристрастие к коротким ходам ферзя и слона. Это не так - европейские ходы дальнобойных фигур индийцы заимствовали уже к началу XIX века. Даже термин "индийская защита" в первое время обозначал системы с фианкеттированием чёрных слонов, а ведь в шатрандже фианкетто невозможно! В 1934 году Филип Сёрджент писал: "Индийскую защиту с g6 и d6 (либо e6 и b6) европейцы знают, в основном, по партиям Мохешундера и других индийских шахматистов, для которых фианкетто является естественным наследием их национальной игры. Хорошо известно пристрастие к фианкетто индийского чемпиона Англии Мира Султан-Хана". Как мы увидим далее, основные отличия индийских шахмат от европейских заключались не в передвижении фигур.

I. Рождение шахмат

Настольные игры разного рода чрезвычайно широко распространены и имеют очень глубокие корни - их следы прослеживаются вплоть до 5-го тысячелетия до нашей эры. К сожалению, ранняя индийская литература носила исключительно религиозный характер, а в более позднее время в моду вошёл стиль с туманными и витиеватыми аллегориями. Поэтому судить о существовании и особенностях индийских игр приходится, в основном, по редким упоминаниям отдельных терминов.

Один из таких терминов - "аштапада", обозначавший нераскрашенную квадратную доску размером 8x8 клеток, а также игру на этой доске. Аштапада упоминается, например, в "Брахмаджала-сутте" - древнейшем буддийском тексте, написанном на языке пали (предшественнике санскрита) в середине I тысячелетия до н. э., и в "Рамаяне" - санскритском эпосе IV века до н. э. Более поздняя "Балабхарата" (переложение "Махабхараты") рассказывает подробности поединка между Юдхиштхирой и Шакуни - представителями враждующих родов Пандавов и Кауравов. В этом поединке чёрные и красные фигурки ("сари") передвигались по аштападе в соответствии с бросками двух костей (тоже чёрной и красной). Сари могли быть выставлены на доску, захвачены в плен и освобождены. Речь идёт, очевидно, об игре типа гонок.

Игры-гонки - вероятно, самые популярные и наиболее древние из настольных игр - построены по единому принципу. Фигуры передвигаются вдоль определённого маршрута в соответствии с бросками кости (раковин, зёрен и т. п.). Если фигура, совершая ход, встаёт на поле, занятое фигурой противника, то последняя снимается с доски и начинает свой путь заново. На некоторых полях (обозначаемых обычно крестиком) фигура защищена от взятия, и ход фигуры противника на данное поле не разрешён. Выигрывает тот игрок, кто первым пройдёт заданный маршрут всеми своими фигурами.

В качестве примера игры типа гонок можно привести сатуранкам, некогда популярный на Цейлоне и в Южной Индии. В сатуранкам играют 2-4 игрока на доске 9x9; каждый имеет по две фишки. Фигуры должны пройти по маршруту, сходящемуся от краёв к центру. Для определения хода используются две продолговатых четырёхсторонних кости, грани которых помечены цифрами 1, 3, 4 и 6. Сумма, набранная в результате броска, может быть по усмотрению игрока разделена между его фишками в любой пропорции или использована для хода одной фишкой.

|

Рис. 1. Доска для игры в сатуранкам и маршрут фигур. |

Фишка, которой остаётся 1, 3 либо 4 хода до финиша (например на поле f6 на рисунке), может быть удалена с доски только броском-дублем (дубль-1, дубль-3 и дубль-4 соответственно). Фишка, побитая фишкой противника, снова вводится в игру только с начального поля и только броском дубль-1.

Наиболее любопытной особенностью сатуранкама является его название - очевидное искажение санскритского слова "чатуранга". Эта деталь свидетельствует, что шахматы (которые назывались в Индии именно чатурангой) состоят в определённой связи с игрой типа гонок. Шахматные историки расходятся во мнении о том, насколько тесной была эта связь (можно упомянуть, к примеру, гипотезу Юрия Львовича Авербаха), но шахматы, несомненно, позаимствовали у игры-предшественницы доску-аштападу.

Индийские шахматные доски вплоть до XX века сохраняли отличительную особенность: некоторые их поля (в количестве от 4 до 16) были отмечены крестиком. Во всех случаях поля с отметкой выбирались из следующего набора: a1, a4, a5, a8, d1, d4, d5, d8, e1, e4, e5, e8, h1, h4, h5 и h8. Маркировка полей на индийских досках сохранилась даже тогда, когда доски стали раскрашивать в два цвета (что произошло уже в Новое время). Для шахмат эта особенность не имеет смысла, и логично предположить, что она сохранилась как рудимент от игры типа гонок, где обозначала поля безопасности, а также входа и выхода фишек.

|

Рис. 2. Современный набор для игры в аштападу. |

Шахматы относятся к играм военного типа, и задуманы они были как максимально приближенное к реальности представление настоящей войны. Слово "чатуранга" ("четырёхчленная") две тысячи лет назад относилось к индийской армии, отражая её деление на 4 рода войск: пехоту, кавалерию, боевых слонов и колесницы. Присутствие при монархе визиря (советника) для управления армией в восточных империях было традицией; об этом упоминают ещё законы Ману, составленные в конце I тысячелетия до н. э. Победа в войне в те времена достигалась пленением (или убийством) противостоящего короля либо уничтожением его войска. Оба этих способа имеют эквивалент в ранних шахматах - выигрыш с помощью мата или выигрыш оголением короля.

Неодинаковая сила родов войск отражена в шахматах при помощи различных ходов соответствующих фигур. Вероятно, в начальный период проводились связанные с этим эксперименты, однако они были практически завершены к моменту распространения шахмат за пределы Индии. Почти полная идентичность правил в разных странах уже в ранней истории шахмат показывает, с каким искусством были подобраны ходы фигур.

Нам известно, что около 1000 года н. э. в Индии существовали разновидности шахмат для двух и для четырёх игроков. Какой из двух вариантов возник раньше, является предметом давних споров, однако достоверно разрешить этот вопрос сейчас уже вряд ли возможно. Столь же неясно, использовались ли в ранних шахматах кости или шахматы сразу возникли как чисто интеллектуальная игра.

Вплоть до VII века не существует ни одного документального подтверждения существования шахмат, но уже в первой половине VII столетия они были хорошо известны в Персии. Процесс проникновения шахмат из Индии в эту страну должен был занять, вероятно, около века. Можно поэтому полагать, что шахматы возникли не позднее чем в середине VI века нашей эры.

II. Шахматы в индийской литературе VII - X веков

Игра чатуранга появляется в санскритских текстах с начала VII века. Первой шахматной цитатой нередко считают фразу из романа Субандху "Васавадатта", относящегося примерно к 600 году: "Сезон дождей играл в свою игру, фигуры которой - жёлтые и зелёные, как будто покрытые лаком, лягушата - прыгали по чёрным клеткам садовых клумб". Знаменитый шахматный историк Гарольд Мэррей указал, что фигурам в этом отрывке соответствует термин "nayadyutair", тогда как фишки для аштапады назывались словом "sari" ("сари"); а значит, речь в цитате должна идти о шахматах, а не об игре типа гонок. Впрочем, термин "nayadyutair" мог иметь и более общий смысл, обозначая любые фигуры, используемые в настольных играх.

Примерно тремя десятилетиями позже придворный поэт Бана создал стихотворный труд "Харшачарита", описывающий правление короля Харши (590-647). Харша, начинавший как младший брат правителя небольшого княжества, к середине VII века объединил множество мелких владений Северной Индии в большую империю. Восхваляя мир, воцарившийся в результате походов Харши, Бана пишет: "При этом монархе только пчёлы соперничали за взятки, только в стихах обрезались стопы и только аштапады учили позициям чатуранги". Весь пассаж основан на двойном значении слов; так, чатуранга - это и армия, и игра. Здесь указание на шахматы представляется очевидным.

Похожий стилистический приём использовал кашмирский поэт IX века Ратнакара в эпосе "Харавиджая". Ратнакара упоминает армию квадратной формы с множеством пеших солдат, конницы, слонов и колесниц.

С правилами передвижения фигур в чатуранге мы впервые сталкиваемся в произведении другого кашмирца - поэта и теоретика поэзии Рудраты. В трактате "Кавьяланкара", созданном во второй половине IX века, Рудрата приводит три стихотворных задачи, составленных по одному образцу: на половине шахматной доски (4 горизонтали и 8 вертикалей) в каждой клетке расставлены слоги. Чтобы получить из этих слогов текст, нужно обойти всю половину доски ходом определённой фигуры. Задачи даны для обхода ладьёй, слоном и конём. Их решения известны из более позднего комментария к трактату.

Ход коня в решении совпадает с современным. Любопытно, что приводимый маршрут может быть продолжен и в точности повторён на второй половине доски. Таким образом, стихотворение Рудраты является первым в истории сохранившимся решением знаменитой задачи об обходе конём всех полей шахматной доски.

|

Рис. 3. Обход конём из трактата Рудраты. |

Ладья в ходе решения перемещается на одну клетку по вертикали и горизонтали, что также согласуется с современными правилами. Особый интерес представляет обход слона. В "Истории шахмат" Г. Мэррея он приводится в таком виде:

|

Рис. 4. Обход слоном из трактата Рудраты. |

Передвижения слона на двух верхних и двух нижних горизонталях не соответствуют правилам шатранджа, действовавшим в те же времена на арабских территориях. Зато они совместимы с ходом, который через полтора века упоминал аль-Бируни (см. ниже): слон передвигался на одно поле по диагонали во всех четырёх направлениях и на одно поле вперёд. Однако в середине маршрута присутствует загадочный скачок с h7 на a6 (если считать, что перед нами верхняя половина доски).

Мэррей утверждает, что, по условию задачи, при прямом чтении (слева направо и сверху вниз) слоги складывались в тот же самый текст, что и при обходе фигурой. Если бы маршрут слона был продолжен по всем правилам (с h7 на h6, и далее повторением манёвра в отражённом виде), то две нижних горизонтали состояли бы всего из двух слогов, и получить осмысленный текст было бы практически невозможно. Скачок слона, заключал Мэррей, позволял обойти эту трудность.

И всё же версия Мэррея кажется не слишком убедительной. Так, в задаче с конём упоминаемое им условие привело бы к тому, что два слога занимали бы полдоски практически целиком (30 полей из 32!).

|

Рис. 5. Схема расположения слогов для обхода конём. |

Профессор калькуттского Института санскрита К. Раджендран сообщает, что комментатор трактата привёл решение в виде следующей последовательности ходов (цифры обозначают номер клетки): 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, и так далее. Сравнивая эту последовательность с маршрутом из монографии Мэррея, нетрудно заметить, что она соответствует нумерации полей доски в прямом порядке - слева направо и сверху вниз. Тогда поле h7 становится 16-м по счёту, а поле a6 действительно имеет номер 17; однако эти номера уже никак не связаны с решением задачи. Вероятно, проблема со скачком слона - лишь результат недоразумения.

В комментарии к "Чандас-сутре" Пингалы - ещё одному труду по стихосложению - математик X века Халаюдха просит читателя "нарисовать таблицу из 64 клеток, как в игре чатуранге". Наконец, фраза из санскритского труда X века "Нитивакьямурта" гласит, что "в чатуранге не бывает короля без ферзя" ("советника"). Важность последней цитаты состоит в том, что её автору, очевидно, не была знакома разновидность чатуранги, предназначенная для четырёх игроков (в которой ферзей нет). Это может означать, что чатуранга для четверых была изобретена намного позже игры для двоих.

Приведёнными выше примерами исчерпываются сведения о шахматах, которые можно найти в сохранившихся индийских трактатах. За 4 века - всего несколько цитат, едва выходящих за рамки названия игры, в то время как в Персии и арабских странах уже существовала обширная литература и развитая теория шатранджа. Неудивительно, что индийское происхождение шахмат нередко оспаривается. Однако аргументы в пользу Индии всё-таки весомее, чем в пользу её "конкурентов".

Аль-Адли, сильнейший арабский шахматист первой половины IX века, писал, что к арабам шахматы пришли от персов, а те позаимствовали их у индийцев. "Общепризнанно, - утверждал аль-Адли, - что в Индии сделаны три изобретения, подобных которым не было ни в одной другой стране: книга "Калила и Димна" [известная в Европе как "Басни Пильпая" - А.Г.], девять цифр, с помощью которых можно считать до бесконечности, и шахматы". Аль-Адли также приводит отличия индийских шахмат от шатранджа: слон в чатуранге располагается на угловом поле и может ходить через клетку по вертикали и горизонтали; пат считается выигрышем для запатованной стороны; а оголение короля приносит победу даже в том случае, если соперник может ответным ходом уничтожить последнюю чужую фигуру (в арабских шахматах такая ситуация признавалась ничьей).

III. Индийские шахматы в XI - XII веках

В первой трети XI века султан Махмуд Газневи - правитель государства Газневидов, талантливый и жестокий полководец - совершил немало опустошительных набегов в Северную Индию. С войском Махмуда путешествовал ценный трофей, добытый при взятии Хорезма, - придворный мудрец, великий учёный-энциклопедист аль-Бируни. По окончании этих походов аль-Бируни составил обширный исторический трактат с изложением религии, науки, культуры и досуга индийцев ("Разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых рассудком или отвергаемых"). Небольшая часть этого сочинения посвящена рассказу об индийских шахматах. Вот несколько сокращённое изложение сведений из трактата аль-Бируни.

"Слон у них ходит на одно поле вперёд, как пешка, и на четыре соседних поля по диагонали, как ферзь. Они говорят, что эти пять клеток соответствуют пяти конечностям слона (четырём ногам и хоботу). Они играют в шахматы вчетвером, каждый со своей стороны доски, и по очереди бросают две кости. Ферзя они называют королём.

Каждый бросок кости соответствует движению одной из фигур. При броске 1 или 5 движется пешка или король. Их ходы такие же, как в обычном шатрандже. Короля можно побить, и он не обязан уходить из-под шаха. При броске 2 движется ладья. Она ходит через одно поле по диагонали, как наш слон. При броске 3 движется конь. Его ход тот же, что и у нас. При броске 4 или 6 движется слон. Он ходит по прямой, как наша ладья. Если у него нет ни одного возможного хода, то препятствие удаляется броском одной из костей, и слон совершает ход. Передвижение слона имеет длину от 1 до 14 клеток, потому что кости могут упасть как 4 и 4, или 6 и 6, или 4 и 6. При любом из таких бросков слон может переместиться в противоположный угол доски, если на его пути нет других фигур.

У каждой фигуры есть своя стоимость, в соответствии с которой по окончании игры делятся ставки. Если игрок побил чужого короля, он получает за него 5 очков, за слона - 4, за коня - 3, за ладью - 2, за пешку - 1 очко. Два короля стоят 10 очков, три короля - 15; но если шахматист забрал всех чужих королей и сохранил своего, то он получает 54 очка" (суммарная стоимость трёх полных комплектов фигур).

|

Рис. 6. Четырёхсторонняя чатуранга по аль-Бируни. |

Приведённый отрывок даёт серьёзные основания полагать, что Бируни видел не только четырёхсторонние шахматы. Много веков спустя индийцы играли в чатурангу для четверых с помощью комплекта обычных шахмат: фигуры каждого цвета делились пополам между двумя партнёрами, а ферзи использовались в роли недостающих королей. Утверждение Бируни, что ферзь в Индии называется королём, проще всего объясняется существованием этого обычая уже в XI веке - ведь в четырёхсторонних шахматах ферзей нет!

Кроме того, Бируни даёт два разных хода слона, один из которых встречался нам в трактате Рудраты. Вероятно, "ход Рудраты" в XI веке был правилом в чатуранге для двух игроков. Много веков спустя этот ход всё ещё использовался в шахматах соседней Бирмы.

Около 1130 года просвещённый король Сомешвара III, правивший Центральной и Южной Индией, составил энциклопедию под названием "Манасолласа". Энциклопедия, разделённая на 5 книг, излагала весь круг знаний, необходимых для монарха и его семьи: укрепление государства, обучение принцев, свадебные церемониалы, изобразительное искусство, купание, приготовление пищи и так далее. Последняя книга "Манасолласы" посвящена королевским играм, среди которых нашлось место и шахматам. Здесь содержится первое в индийской литературе описание двухсторонних шахмат.

"Манасолласа" начинает с расстановки фигур, которая вполне традиционна: ладьи по краям, далее к центру - кони и слоны, а в середине - король и ферзь; второй ряд занимают пешки. Точное расположение королей и ферзей не даётся.

Ходы фигур почти в точности совпадают с теми, что приводит Бируни; так, ладья перемещается через клетку по диагонали, а слон имеет ход современной ладьи. В дополнение к тому, слон может перепрыгивать через другие фигуры. Правило превращения пешки не вполне понятно: достигнув 8-й горизонтали, пешка может стать только ферзём, но не сразу, а после "возвращения". В отличие от шахмат, описываемых Бируни, здесь в явном виде указано, что король не может быть побит, а для победы нужно его заматовать.

Энциклопедия приводит три патовых позиции, а также упоминает три дебютных расстановки, с которых рекомендуется начинать игру (аналог арабских табий в шатрандже). Это единственное дошедшее до наших дней упоминание табий в индийской литературе.

В заключение "Манасолласа" даёт краткое описание четырёхсторонних шахмат (вероятно, придавая им гораздо меньший вес). Интересно, что фигуры в этой разновидности раскрашены, согласно энциклопедии, только в два цвета - белый и красный, а об использовании костей не говорится ни слова.

IV. Дальнейшее развитие четырёхсторонних шахмат

Различные модификации шахмат возникают постоянно, но лишь немногие из них переживают века. Одним из таких исключений является чатуранга для четырёх игроков. Эта игра, по-видимому, не была известна ни аль-Адли в середине IX века, ни индийскому автору "Нитивакьямурты", жившему на столетие позже. Однако в промежутке между аль-Бируни и примерно 1500 годом её правила практически не изменились.

Игру, которой европейские исследователи присвоили название "чатураджи" ("четыре короля"), можно рассматривать как локальный индийский вариант шахмат. Её живучести, вероятно, способствовало известное пристрастие индийцев к играм для четырёх игроков и к использованию игральных костей.

Наиболее полное описание чатураджи содержится в книге Рагхунанданы "Титхитаттва", написанной на бенгальском языке между концом XV и началом XVI веков. Как и у Бируни, в этом варианте король может встать под удар и быть побит, фигура с ходом ладьи называется слоном и располагается рядом с королём, а фигура на угловом поле (носящая здесь имя "лодка") перемещается через клетку по диагонали. Кроме того, Рагхунандана сообщает дополнительные подробности.

Фигуры раскрашены в 4 цвета - красные, чёрные, жёлтые и зелёные. Для определения хода используются продолговатые кости с четырьмя гранями. Если король становится на исходное поле другого короля ("занимает его трон"), то он получает управление над всеми фигурами данного цвета, а игрок выигрывает соответствующую ставку. Если король забирает короля противника на его троне, то выигрыш игрока удваивается.

Когда игрок забирает всех королей противника и сохраняет своего, то этот вид победы называется "чатураджи" (отсюда и возникло европейское название игры). Если короли всех противников побиты королём на их тронах, то выигрыш за "чатураджи" возрастает в четырёхкратном размере. Игрок, король которого был побит, может выменять его на любого короля, которого он уже забрал сам.

|

Рис. 7. Современный комплект для игры в чатураджи. |

Пешка, дойдя до противоположного края доски, превращается в фигуру того же достоинства, что и фигура, которая занимала данную вертикаль в начальной позиции (включая короля). Превращение запрещено, если игрок ещё не потерял ни одной пешки. Если же у игрока остались только лодка и пешка, то последняя может стать любой фигурой независимо от поля превращения.

Кроме этих и некоторых менее значительных правил, Рагхунандана даёт несколько советов по тактике игры, в которых учитывается тот факт, что игра ведётся при помощи костей: бить пешкой и лодкой любые фигуры, а королём, конём и слоном - только незащищённые; при опасности для слона жертвовать любую другую фигуру; если при своём ходе есть возможность побить любого из двух слонов, то брать слона у соседа слева. Последний совет особенно интересен: он может означать, что право хода переходило по часовой стрелке, а в этом случае выгоднее ослабить того противника, чей ход наступает раньше.

В следующие столетия чатураджи сохраняла популярность среди индийцев, однако к XIX веку использование костей прекратилось. Для игры использовался комплект обычных шахмат, причём игроки с фигурами одного цвета становились партнёрами, и их целью было забрать королей противоположного цвета или уничтожить их армии.

V. Индийские шахматы в XVII - XVIII веках

Следующее после "Манасолласы" подробное описание двухсторонних индийских шахмат составлено на полтысячелетия позже. В середине XVII века Бхатта Нилакантха написал "Бхагаванта-бхаскару" - энциклопедию церемоний, законов и политики. Рассказ о шахматах Нилакантха приурочил к рассуждениям об управлении армией. Он описывает игру для двух человек, которая здесь уже не называется чатурангой. Примерно с XII века в Центральной и Южной Индии старое название стало относиться к игре с использованием костей (возможно, это была древняя аштапада). Шахматы же получили наименование "интеллектуальная игра". Этот уважительный термин означал, что кости в игре не применялись.

В начале рассказа Нилакантха инструктирует читателя нарисовать доску из 64 клеток и пометить "гусиными лапками" все угловые поля, по два средних поля на каждой из крайних линий, а также четыре центральных поля. Эта разметка встречалась нам в первой главе.

Затем даются ходы фигур. Король и конь ходят так же, как в современных шахматах; слон располагается на угловом поле и передвигается как современная ладья; два верблюда, стоящие в начальной позиции рядом с королём и ферзём, прыгают через клетку по диагонали; ферзь перемещается по диагонали на одно поле. Пешка ходит на одно поле вперёд, а бьёт на одно поле вперёд по диагонали. Короли располагаются друг напротив друга. Особо подчёркивается, что конь и верблюд, совершая ход, могут перескакивать через другие фигуры. Все эти правила совпадают с правилами шатранджа, но далее начинаются отличия.

Если пешка доходит до последней горизонтали, она превращается в ферзя, но не сразу, а когда сделает шаг назад на предпоследнюю горизонталь (может быть, именно так следует понимать и правило превращения из "Манасолласы"). Однако если пешка добирается до поля, обозначенного "гусиной лапкой", она становится ферзём немедленно. На первом ходу пешки, стоящие перед ферзями, а также сами ферзи продвигаются на два поля вперёд (иначе говоря, игра открывается ходом 1. d4, Qd3; d5, Qd6). Упоминаются следующие разновидности правил: 1) при старте игры совершается и третий ход пешкой; 2) король одной из сторон в начальной позиции меняется местами со слоном (занимая угловое поле).

Для выигрыша необходимо поставить мат либо дать 64 шаха подряд. Оголение короля приравнивается к половине победы. В случае пата запатованный игрок может удалить с доски любую фигуру противника, которая мешает ему сделать ход королём.

Следует подчеркнуть, что некоторые из помеченных полей связаны с правилами игры. Тем не менее, для 8 полей из 16 маркировка не играет никакой роли. Отсюда можно сделать вывод, что, скорее, правила превращения пешки появились благодаря уже существовавшей разметке, чем наоборот.

После изложения правил Нилакантха приводит три стихотворных головоломки, по построению напоминающие задачи Рудраты. На клетках доски расставлены 64 слога; чтобы сложить их в текст, нужно обойти доску ходом коня. Любопытно, что маршрут коня в решении задач замкнут: с его последнего поля можно сделать ход на первое. Кроме того, две половины решения симметричны друг другу относительно центра доски.

Через несколько десятилетий после труда Нилакантхи, уже в начале XVIII века, Вайдьянатха Паягунда составил манускрипт "Чатурангавинода" ("Игра в шахматы"). Текст манускрипта сильно повреждён; сохранились лишь расстановка и правила передвижения фигур. Здесь также рассматриваются шахматы для двоих без использования костей.

Отличия от правил Нилакантхи заключаются в двух пунктах. Во-первых, слоны (с ходом современной ладьи) расположены не в углу, а рядом с королём и ферзём, угловое же поле занимает колесница, передвигающаяся через клетку по диагонали. Такую расстановку приводил Бируни для четырёхсторонней чатуранги. Во-вторых, ферзь ходит на любое количество полей по диагонали (и это первый шаг к правилам новых шахмат). Примечательно, что название "чатуранга" здесь всё ещё используется.

|

|

VI. Индийские шахматы в XIX - XX векахПосле создания в 1600 году английской Ост-Индской компании началось активное проникновение европейцев в Индию. В 1661 году компания получила право вести войны, в середине XVIII века захватила Бенгалию, в 1803 году - Дели, а к 1849 году вся Индия оказалась под властью британской короны. Европейское влияние, распространившееся на все стороны жизни индийцев, не миновало и шахматы. На доске появились две новые дальнобойные фигуры, что сделало игру намного более динамичной. Индия - многонациональное государство, в котором проживает около тысячи различных народностей, используется примерно столько же языков и исповедуются все главные религии. Неудивительно, что региональные особенности являются скорее правилом, чем исключением. Мы будем вести речь о наиболее популярной разновидности современных индийских шахмат, иногда упоминая локальные варианты. 1. Начало игры и передвижение фигурВ игре принимают участие два противника; используется обычный комплект шахмат. Начальная расстановка отличается от европейской только тем, что ферзь всегда стоит слева от короля - у чёрных король перед началом игры ставится на d8, а ферзь - на e8. Традиционные для Индии цвета фигур - красный и зелёный.

Ходы фигур, в основном, совпадают с правилами обычных шахмат; исключения касаются пешек и королей. Пешки всегда передвигаются только на одно поле, и потому взятие на проходе невозможно. Рокировки в индийских шахматах нет, однако король один раз за партию может сделать ход конём. Это право теряется, как только король попадает под шах. Локальные варианты правил: - ход на два поля со второй горизонтали разрешён пешкам "a", "d", "e" и "h", но только в том случае, если стоящая за пешкой фигура ещё не сделала ни одного хода; - двойной ход разрешён всем пешкам, но взятие на проходе отсутствует; - королю запрещено бить фигуру противника, когда он совершает ход конём; - король, совершая прыжок конём, может не только побить фигуру противника, но и уйти из-под шаха; - король может сделать прыжок конём только тогда, когда первый раз попадает под шах; - король в прыжке конём не может пересечь "битое" поле и так далее. Характерной особенностью индийских шахмат является нарушение принципа чередования ходов в дебюте. Начиная игру, первый игрок совершает оговорённое количество ходов, а затем то же самое делает его противник. Далее игра продолжается обычным способом. В разные времена и в разных районах Индии длина начальной стадии варьировалась от 2 до 9 ходов, но, по общему правилу, пересекать при этом среднюю линию доски запрещалось (в другом варианте запрещалось брать фигуры противника и объявлять шах). Прообраз этого обычая встречался уже у Нилакантхи (см. выше). Специфика правил диктовала особую дебютную стратегию: чтобы укрыть короля, применялось фианкетто на своём королевском фланге и "прыжок конём". Возникала позиция с разносторонними рокировками, естественным продолжением игры в которой была пешечная атака на фланге. Вот как начиналась одна из партий индийских шахматистов, опубликованная в 1885 году (чередование ходов - с начальной позиции): 1.e3 b6 2.Nf3 Bb7 3.g3 c6 4.Bg2 d6 5.d3 (на немедленное 5.Ke2 последовало бы 5...Ba6+, и белый король лишается права на прыжок) 5...c5 6.Ke2 (первый ход рокировки) 6...e6 7.Rf1 (второй ход) 7...Kd7 (чёрные тоже начинают рокировать) 8.Kg1 (рокировка завершена) 8...Nc6 9.b3 Rc8 10.Bb2 Kb8 и т.д. 2. Превращение пешкиДостигая последней горизонтали, пешка превращается в фигуру, которая в начале партии стоит на вертикали превращения (например, на поле c8 белая пешка превращается в слона, а на поле h8 - в ладью). На обеих центральных вертикалях происходит превращение в ферзя. Ни в один момент игры количество фигур одного достоинства не должно превышать начального: на доске не может быть больше одного ферзя, двух ладей, двух слонов и двух коней одного цвета. Кроме того, не разрешается иметь двух белопольных или двух чернопольных слонов. Это довольно логичное правило позволяет во время игры обходиться одним комплектом шахмат. Если пешка не может совершить превращение из-за ограничения на количество фигур, то она, стоя на 8-й горизонтали, остаётся пешкой, покуда игрок не потеряет соответствующую фигуру. Пешка, превращаемая в коня, немедленно после превращения делает дополнительный ход уже в новом качестве, если он возможен (в частности если конь с поля превращения не объявляет шах). Как и для хода короля, здесь также зафиксировано немало локальных вариантов. Дополнительный ход превращённого коня мог быть необязательным; на вертикали своего короля пешка могла превращаться в любую фигуру из тех, которые игрок уже потерял; пешке, которая не могла совершить превращение, запрещался ход с 7-й на 8-ю горизонталь; если коневая пешка при ходе на 8-ю горизонталь вставала на битое поле, то дополнительный ход конём запрещался. Индийские правила превращения пешки радикально меняют как теорию эндшпиля, так и стратегию миттельшпиля. Центральные пешки становятся намного более ценными, чем остальные, и порой выгодно пожертвовать лёгкую фигуру или даже ладью, чтобы заставить пешку поменять вертикаль. Приведём несколько иллюстраций (к которым не следует относиться слишком серьёзно!). Предполагается, что короли уже не могут совершить прыжок конём. Ничья 1.fxg7! d3 2.g8N -e7+ (двойной ход превращённым конём) 2...Kc5 3.Nf5 и 4.Ne3. Проигрывает 1.f7? d3 2.f8B d2 с неизбежным d1=Q. Выигрыш 1.fxg7? даёт только ничью: 1...a2 2.g8N a1R. 1.f7! a2 2.f8B g6! (2...a1R 3.Bxg7+ K~ 4.Bxa1, и белые ведут пешку h в ладью) 3.Bg7+ Kc2 4.Kg4 Kd2 5.Kg5 Ke3 6.h3! (6.Kxg6? Kf3 7.Kg5 Kg2 8.Be5 a1R, или 7.h3 Kg3 с ничьей. Ход h2-h4 не разрешён правилами) 6...Kf3 7.h4 Kg3 8.Bf6 Kh3 9.Be5! (9.Kxg6? a1R), и чёрные в цугцванге. Ничья 1.Ne3! (грозило 1...d1Q+ с лёгким выигрышем) 1...Kxe3 2.Bc1! dxc1B 3.Kg3, и чёрные не могут провести пешку в ладью. 3. Окончание игрыКонечной целью игры является мат королю соперника. Однако если в обычных шахматах любой мат приносит одно очко, то в Индии мат пешкой ценился намного выше, чем мат другой фигурой (приравниваясь иногда к двойной победе). Индийский шахматист отказывался от немедленного мата, если полагал, что позднее сможет поставить мат пешкой. В окончаниях у сильнейшей стороны возникала и другая сложность, связанная со специфическими индийскими правилами, касающимися оголения короля. Если у одного из противников оставались только пешки или голый король, то партия признавалась ничьей. По другим вариантам, это считалось половиной победы или крайне непрестижным выигрышем. Так, в задаче из сборника Мангезы Рамакришны Теланги (1893) белые проявляют немалую изощрённость, чтобы объявить мат пешкой и при этом не забрать чёрного ферзя (что привело бы к немедленной ничьей). Мат пешкой в 9 ходов 1.Re8+ Qg8 2.Qf6+ Kh7 3.Be4+ Qg6 4.Qe7+! Kh6 5.Rh8+ Qh7 6.Qf6+ Kh5 7.Qg6+ Kh4 8.Bf5 Qxh8 9.g3#. 7-й и 8-й ходы белых можно переставить местами. В более позднее время сильнейшая сторона в такой ситуации не имела права объявлять шах (включая мат), а для победы должна была вынудить превращение пешки. Если же у слабейшей стороны оставалась только одна фигура, то она была неприкосновенна (ферзь или ладья в такой ситуации могут стать поистине бешеными!). Когда у каждого из противников оставалось по одной фигуре, партия, естественно, признавалась ничьей. Легко видеть, что индийские правила дают немалые привилегии слабейшей стороне, обеспечивая ей дополнительные ничейные возможности по мере приближения к эндшпилю. Европейские правила оголения короля (точнее их отсутствие) применялись намного реже; как правило - в задачах. Именно поэтому приведённые выше примеры на превращение пешки не стоило принимать всерьёз. Если игрок попал в патовое положение, то он может снять с доски любую фигуру противника, чтобы иметь возможность совершить ход. В других версиях ставить противника в патовое положение было запрещено, либо пат рассматривался как ничья. Вечный шах не разрешается - игрок обязан варьировать свою игру. В вариантах - вечный шах рассматривается как ничья, либо партия признаётся ничьей после 70 любых шахов подряд. Европейские правила получили широкое распространение в Индии около 60-70 лет назад. С этого момента популярность национальной игры стала существенно снижаться. VII. Индийские шахматисты и композиторы до Султан-ХанаВ отличие от энергичных и воинственных арабов, проводивших системное исследование шахмат, склонные к созерцанию индийцы мало интересовались теорией игры. Специальная шахматная литература практически отсутствовала, и каждый игрок обучался на собственном опыте. Неудивительно, что стандарты игры были невысоки, а известные шахматисты появились в Индии только с приходом европейцев. В начале XIX века небольшой кружок европейских шахмат в Бомбее посещал Тирувенгадачарья Шастри, известный там под прозвищем Брамин. В 1814 году он выпустил на английском языке трактат об индийских шахматах, где дал первое собрание индийских задач, составленных не в арабском стиле. Решения предлагаемых задач приведены в конце статьи. I. Тирувенгадачарья Шастри, 1814Мат пешкой в 3 хода II. Тирувенгадачарья Шастри, 1814Мат пешкой в 4 хода III. Тирувенгадачарья Шастри, 1814Мат пешкой в 6 ходов IV. Тирувенгадачарья Шастри, 1814Мат пешкой в 8 ходов V. Тирувенгадачарья Шастри, 1814Обратный мат в 6 ходов Мадрасский шахматист Гхулам Кассим оставил заметный след в шахматной теории. В 1829 году он стал соавтором Джона Кохрена в монографии "Анализ гамбита Муцио". 13 лет спустя в гамбите Гхулама Кассима (1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 g4 5.d4) Кохрен разгромил самого Стаунтона. Имя Кассима носят ещё два варианта: в шотландской (1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Nxd4 5.Qxd4 d6 6.Bd3) и в итальянской партии (1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4 exd4 6.e5 Ne4 7.Bd5 Nxf2 8.Kxf2 dxc3+ 9.Kg3).

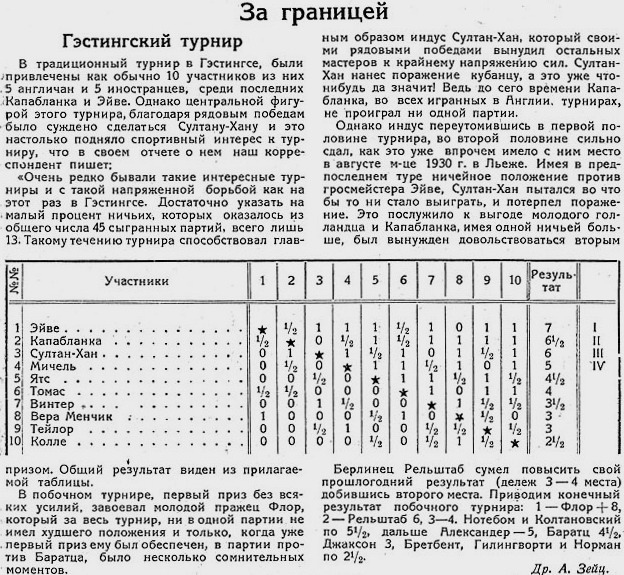

Вариант Гхулама Кассима в итальянской партии Познакомимся и с крёстным отцом индийской защиты, кратко упомянутым в самом начале статьи. После смерти Гхулама Кассима в 1844 году Джон Кохрен долго искал себе в Индии достойного партнёра, пока ему не рассказали о брамине, который за всю жизнь не проиграл в национальные шахматы ни одной партии. 50-летний мудрец по имени Мохешундер (Махеш Чандра) Банерджи был приглашён в калькуттский клуб. Как и впоследствии Султан-Хан, Мохешундер быстро освоил европейские правила и немало лет составлял Кохрену компанию за шахматной доской. Хотя преимущество шотландца было заметным, сам Кохрен утверждал, что никогда прежде не встречал такого большого шахматного таланта. В партиях между Кохреном и Мохешундером встречались и всевозможные индийские защиты, и будущая защита Пирца-Уфимцева, и будущая защита Грюнфельда. Обычным методом развития у индийского шахматиста был порядок ходов: 1...d6, 2...Nf6, 3...g6, 4...Bg7 и 5...0-0. Одно из этих сражений включено Савелием Тартаковером в сборник "500 партий мастеров", охватывающий период с 1788 по 1938 год. В 1893 году вышел в свет сборник задач "Буддхибалакрида" ("Интеллектуальная игра [военного типа]"), автором которого выступил Винаяка Раджарама Топе. Эта книга разделена на несколько тематических частей: мат пешкой, мат фигурой, обратный мат, а также разновидности ничьих. Отличие от европейских шахмат в трёх приводимых примерах заключается лишь в одной детали. VI. Винаяка Раджарама Топе, 1893Мат пешкой в 4 хода (чёрные матуют пешкой в 5 ходов) VII. Винаяка Раджарама Топе, 1893Мат в 4 хода VIII. Винаяка Раджарама Топе, 1893Мат в 3 хода VIII. Бессмертная партия Султан-ХанаВ последний день 1930 года в третьем туре рождественского турнира в Гастингсе Султан-Хан после двух стартовых побед встретился с Капабланкой. А уже 20 января 1931 года в журнале "64 - Шахматы в рабочем клубе" эту партию прокомментировал мастер Блюменфельд. Учитывая отсутствие в те времена шахматных программ и существенную изолированность Советского Союза, комментарии Блюменфельда вполне можно уподобить онлайн-комментариям сайта ChessPro. Устроимся поудобнее перед монитором и начнём смотреть репортаж. Султан-Хан - Капабланка

|

|

Заметка в "64" с сообщением о турнире в Гастингсе |

31.Rbc1 a6 В результате этого хода ослабляется пешка b6, на чём чёрные в конечном счёте проигрывают. Но при другом продолжении белые сыграли бы b4-b5 с дальнейшим решающим прорывом a4-a5.

32.Rg1 Qh3 33.Rgc1 Демонстрирует бессилие чёрных. Нельзя, разумеется, 33...Qxh4 из-за 34.Rc7+ и т. д. Возможно, что последние два хода сделаны белыми для выигрыша времени.

33...Qd7 34.h5 Kd8 35.R1c2 Qh3 36.Kc1 Qh4 37.Kb2 Qh3 Конечно, брать пешку чёрным нельзя.

38.Rc1 Qh4 39.R3c2 Qh3 40.a4 Qh4 41.Ka3 Qh3 42.Bg3 Qf5 43.Bh4 g6 Если 43...Kd7, то 44.Rg1; на 43...Qh3 следует 44.g6+ Qxh4 45.gxh7, и пешка проходит. Ответ чёрных поэтому вынужденный.

44.h6 Белые создали себе таким образом дополнительный шанс в виде пешки h, близкой к полю превращения: если, например, в дальнейшем белая ладья проникнет на 7-ю горизонталь с угрозой чёрной пешке h7, то всё должно решиться в несколько ходов. Партия, впрочем, была выиграна белыми и без того. Следует отметить исключительную выдержку Султан-Хана в выигрышном положении. Каждому практику-шахматисту известно, сколько разочарований приходится испытывать вследствие нервной поспешности и пренебрежения к противнику в выигранном положении.

|

Султан-Хан играет против Митчелла. Гастингс, 29 декабря 1930 года |

44...Qd7 45.b5 a5 46.Bg3 Qf5 47.Bf4 Qh3 48.Kb2 Qg2 49.Kb1 Qh3 Пешки опять нельзя брать, например 49...Qxf2 50.Bg4 Qh4 51.Rg1 с последующим Rh2.

50.Ka1 Qg2 51.Kb2 Qh3 52.Rg1 Заключительный акт! Белые форсируют доступ к слабой пешке b6. Если теперь 52...Qd7 (или f5), то 53.Bg4 с последующим Rg1-c1, Bg4-c8 и быстрым выигрышем после размена слонов (если чёрный слон отступает на a8, то белые играют Bc8-a6).

52...Bc8 53.Rc6 Qh4 54.Rgc1 Bg4 55.Bf1! Изящно! Если 55...Qxf2+, то 56.R6c2 Qg1 57.Rg2 с выигрышем фигуры.

55...Qh5 56.Re1 Qh1 Чтобы на 57.Rxb6 играть 57...Bh3.

57.Rec1 Qh5 58.Kc3 Подготавливая на 58...Be2 ответ 59.Kd2.

58...Qh4 59.Bg3 Qxg5 60.Kd2 Qf5 У чёрных, очевидно, от сознания близкого конца пропал аппетит.

61.Rxb6 Ke7 62.Rb7+ Ke6 63.b6 Nf6 64.Bb5 Qf3 65.Rb8 Сдался. Если 65...Nh5, то 66.Re8+. Интересная партия, хорошо характеризующая стиль игры нового чемпиона Англии. (Примечания Б. М. Блюменфельда.)

Решения

I.

1.Rb8+! (Слабее 1.Qb7#? или 1.Qa7#?) Rxb8 2.Qb7+! Rxb7 3.axb7#.

II.

1.Bd5+! Bxd5 2.Rh8+ Bg8 3.Nc6 a5 4.b7#.

III.

1.Rf8+! Rxf8 2.Qh5+ Rf7 3.Qg6! Ra2 (или любой другой ход) 4.Qe6+ Re7 5.Qd7+ Rxd7 6.cxd7#.

IV.

1.Rb8+ Ka7 2.Nc8+ Ka6 3.Rb6+ Ka5 4.Nc6+! Bxc6 5.Bd2+! Nxd2 6.Qxd2+ Rxd2 7.Ra4+! Bxa4 8.b4#.

V.

Та же позиция, что и под номером II, но здесь игра более интересная. Вначале белые опять фиксируют слона: 1.Bd5+! Bxd5 2.Rh8+ Bg8. Теперь следует марш чёрной пешки "a", причём белым нужно успеть упаковаться: 3.Nb3! a5 4.Na1 a4 5.Bg5 a3 6.Bc1 a2#.

VI.

1.Rh4+! Kg7 (g8) 2.Qg4+! Kf7 3.Rh7+ Ke8 4.d7#. Чёрные матуют так: 1...Qd1+ 2.Kb2 Rxa2+! 3.Kxa2 Qc2+ 4.Ka1 Qc1+ 5.Ka2 b3#.

VII.

1.Qxe4+! Kxe4 2.Nd6+ Kxd5 3.e4+ (или 3.c4+) Kxd6 4.Bb8!#. Мат ходом 4.e8N# невозможен, потому что на поле e8 пешка обязана превратиться в ферзя.

VIII.

Внимательное исследование позиции показывает, что у белых уже всё готово для мата, и нужно только не разрушить матовые конструкции. Это достигается ходом 1.Qa1! Теперь на взятие любой ладьи королём белые сразу же матуют по диагонали: 1...Kxc6 2.Qh1#; 1...Kxe6 2.Qa2# . Если ладью забирает пешка, то используется блокировка того поля, на которое она встаёт: 1...dxc6 2.Qa2#; 1...dxe6 2.Qh1# . Ход 1...Bb7 блокирует поле b7, и решает 2.Nf4+! Kxc6 3.Qc1#. Если 1...b4, то снимается удар с поля c4, и белые играют 2.Qc1! с угрозами 3.Qc4# и 3.Nf4#, а на 2...dxe6 следует 3.Qh1# . Если ходит чернопольный слон, то освобождается вторая горизонталь: 1...Be3 2.Qa2+! Kxc6 3.Qg2# . Наконец, на 1...f5 следует просто 2.gxf5, и у чёрных нет защиты от одного из трёх матов: 3.Nb4# , 3.Rc5# и 3.Qh1#.

К сожалению, у задачи есть грубое дуальное решение: 1.Nb4+ Kxe6 2.Qh7! с угрозой 3.Qe7# и разветвлениями: 2...Ke5 3.Qf5#, или 2...f5 3.Qxf5# . Дуальное решение можно исключить, если в начальной позиции переставить ферзя с b1 на a1. Тогда решает 1.Qb1 с теми же вариантами, что и в оригинальной задаче, только на 1...f5 можно ответить как 2.gxf5, так и 2.Nb4+ Kxe6 3.Qxf5# .

Добавим, что почти во всех примерах чёрные не могут воспользоваться правом "прыжка конём", потому что решения начинаются с шаха. А в последней задаче, открывающейся тихим ходом, белые контролируют все поля, находящиеся на расстоянии хода коня от чёрного короля.

Источники

H. J. R. Murray, "A History of Chess", Oxford, 1913.

А. А. Мацукевич, "Комета Султан-Хана", Москва, "РИПОЛ классик", 2003.

H. Parker, "Ancient Ceylon", London, 1909.

"64 - Шахматы в рабочем клубе", №1 и №4-5 за 1931 год.

Сайт "Another view on Chess".

Сайт "BoardGameGeek".

Сайт "Hindu Wisdom".

Сайт "Jeux du Monde".

Сайт "Knight's Tour Notes".

Сайт "Le Chess Collectors International en France".

Сайт "Leikmot".