|

|

|||

РУССКИЙ СФИНКС - 6 |

Наверное, ни один турнир не окружен таким количеством легенд, как мангеймский 1914 года. Точнее, не сам турнир, а судьба его русских участников, интернированных немцами в связи с началом Первой мировой войны. Помню, во время работы над книгой «Давид Яновский» я потратил немало усилий, пытаясь выяснить, что же все-таки тогда происходило в Мангейме. Особый интерес вызывала у меня, понятно, судьба Алехина.

К сожалению, улов не порадовал. Куцые сообщения в «Шахматном вестнике», клочки воспоминаний Алехина и Романовского, заметка Малютина в швейцарском журнале… На этом фоне выделялся очень живописный рассказ голландца Виллема Шельфхута «о злоключениях русских шахматистов», опубликованный 17 августа 1914 года в газете «De Telegraaf». Правда, за неимением газеты пришлось довольствоваться версией из журнала «Strategie» (ноябрь 1914), а она, как я обнаружил только совсем недавно, заполучив копию оригинала, оказалась сильно – на вид почти втрое – сокращенной. Причем в выкинутом французами тексте то и дело мелькают знакомые имена: Алехин, Сабуров, Яновский… Эх, нет под рукой толмача с голландского, а то бы сейчас вместе насладились чтением раритета!

Знаю-знаю: отношение к этому рассказу у историков скептическое; но, мне кажется, огульно объявлять его «лживым» на основании пары ошибочных фактов, как это делают Л.Скиннер и Э.Майссенбург («British Chess Magazine» № 5, 1991), не очень разумно. Ведь Шельфхут был отнюдь не репортером, как обычно указывают, а участником побочного турнира – статья так и называется: «Приключения голландского шахматиста в Мангейме». Допускаю, что она грешит неточностями (и даже выдумками), но это вполне простительно в обстановке хаоса, царившей в те дни в Мангейме, когда никто вокруг толком ничего не знал и приходилось питаться слухами – вроде того, что у Алехина на турнире был «свой автомобиль и шофер-француз». Задача служителей богини Клио в том и состоит, чтобы уметь отделять зерна истины от плевел выдумки, а не смахивать небрежно показания очевидцев в мусорную корзину истории.

Впрочем, это всё присказка. Стал бы я затевать сыр-бор из-за подобной чепухи?! Нет, дорогой читатель, вас ждет кое-что повкусней, чем обглоданная западными историками голландская «кость». Жизнь подкинула такие свидетельства, что просто дух захватывает: сколько ж всего скрыто еще в наших старых газетах и эмигрантских книгах! Там не на один десяток лет раскопок, а мы всё норовим по лености своей передрать что-нибудь у предшественников и запустить в оборот по десятому кругу. Вот и похожи биографические книжки одна на другую, как сиамские близнецы… Ладно, не буду больше интриговать. О злоключениях русских шахматистов в германском плену нам поведают сами участники турнира в Мангейме: Александр Алехин, Федор Богатырчук и Борис Малютин. Но для затравки – небольшое расследование.

КАЗАНОВА С ФАЛЬШИВЫМ ПАСПОРТОМ

Хрестоматийный рассказ Алехина о его пребывании в Германии почерпнут нашими историками, как известно, из монографии Г.Мюллера и А.Павельчака «Schachgenie Aljechin» (Berlin, 1953). Но существует, оказывается, и «русская» версия этого рассказа, вдобавок более полная и откровенная. Мне посчастливилось отыскать ее в эмигрантской парижской газете «Последние новости», в неизвестной статье Александра Алехина «Е.Д.Боголюбов», которую я вскоре собираюсь опубликовать на сайте:

|

«Следующая встреча с Боголюбовым – в Мангейме, накануне войны. В этом своем первом международном состязании Е.Д. добился вполне почетного результата – 50 процентов – и, быть может, достиг бы и большего, если бы не случилось непредвиденного и оба мы (вместе с девятью другими русскими шахматистами), вместо мирного окончания турнира, не начали хождения по немецким тюрьмам. Сначала – Hauptwache (гауптвахта – нем.) в Мангейме, затем (для меня) – военная тюрьма в Людвигсгафене, затем – Раштатт, наконец – под надзор полиции в Баден-Бадене. Из всех этих мытарств сидение в раштаттской тюрьме было самым длительным и, пожалуй, самым колоритным. Мне пришлось делить камеру с Е.Д., мастером И.Л.Рабиновичем и неким С.О.Вайнштейном, в то время прилизанным студентом-технологом, всячески заискивавшим перед ответственными деятелями русского шахматного движения, теперь – одним из наиболее рьяных цепных шах-псов Крыленки.

Житье в тюрьме было достаточно однообразное – ни книг, ни газет, ни, разумеется, шахматной доски. И вот принялись мы с Боголюбовым часами играть в шахматы «не глядя». Хотя Е.Д. никогда не специализировался в этой области, он, как и всякий крупный мастер, в состоянии играть несколько партий одновременно вслепую, – и борьба наша в большинстве случаев была очень занимательна. Был в ней, правда, вынужденный перерыв, когда меня за то, что я осмелился улыбнуться во время общей прогулки (обязательным «гусиным шагом») по тюремному двору, – посадили на четыре дня в «одиночку».

Истинную причину этого инцидента – гораздо более романтичную – раскрыл много лет спустя Федор Богатырчук. Полностью его воспоминания будут приведены ниже, но этот фрагмент так и просится в рассказ Алехина:

«В один прекрасный день мы услышали из вентиляционной отдушины придушенный голос нашей шахматной красы и гордости Александра Александровича Алехина, поведавшего нам, что он заключен “за ничто” в карцер. Это “ничто” оказалось тем, что, будучи поклонником женской красоты, он обратил свое благосклонное внимание на прелести упомянутой выше дочери тюремщика, и та, не оставшись равнодушной к мужской красоте нашего чемпиона, позволила ему некие вольности, не входившие в расписание тюремного режима. За сим приятным времяпрепровождением их застукал тюремщик и засадил нашего Казанову в карцер».

И все же скажу, что и это наказание, и вся атмосфера раштаттской тюрьмы с единственным ее смотрителем и его дочерью, три раза в день приносившей нам еду и весело с нами болтавшей, – представляется теперь каким-то идиллическим, почти милым воспоминанием по сравнению с – увы – слишком многим известным домом на Екатерининской площади в Одессе (там в 1919-м размещалась губернская ЧК, в подвале которой Алехин сидел в ожидании расстрела)...»

Еще более идиллическим, судя по воспоминаниям Петра Романовского, было житье-бытье наших пленников в Баден-Бадене:

«После почти месячного пребывания в крепости Раштатт мы наконец были отправлены в Баден-Баден, где нам разрешено было проживать частным образом на собственные средства. Мы поместились почти все в одном отеле, я жил во втором этаже, Алехин в третьем.

Алехин начал там работать над сборником партий Всероссийского турнира мастеров 1913–1914 годов. Он привлек к этой работе меня, и почти все вечера я проводил за анализами.

Меня поражали его трудолюбие и трудоспособность. Над каким-нибудь одним анализом он был способен проводить несколько вечеров. В анализе Алехин был очень объективен. Был случай, когда после многочасового анализа мы пришли к выводу, что позиция наконец исчерпана, и он написал пространный комментарий на нескольких страницах.

Поздно вечером я ушел спать. В четыре часа утра меня разбудил телефонный звонок. Я поднял трубку.

– Зайди тотчас же ко мне, – услышал я голос Александра Александровича.

Войдя к Алехину, я застал его за шахматной доской. Это была та самая позиция, которую мы «исчерпали».

– Мы не заметили хода b7-b6, – сообщил Алехин, – который всё опровергает. Давай посмотрим.

И мы принялись с ним вновь за анализ, сидели до утра и весь следующий день, ибо Алехин оказался прав».

В середине сентября 1914 года, после двухнедельного сидения в Баден-Бадене, Алехин был отпущен немцами восвояси. Как ему удалось усыпить бдительность медицинской комиссии, определявшей пригодность к военной службе, долгое время оставалось неизвестным (скоро узнаете из первых уст!). Единственной зацепкой были слова Алехина из его статьи о Боголюбове, но… вы их сейчас читаете впервые: «Мой быстрый отъезд из Баден-Бадена, благодаря случайности или счастью (для тех, кто в них верит); выезд – вскоре после меня и по моему способу – П.П.Сабурова и Ф.П.Богатырчука». Что это за способ? Потерпите немного, скоро Богатырчук сам всё расскажет…

Алехин вернулся в Петроград только в самом конце октября. Накануне его приезда в «Шахматном вестнике» (№ 18, 1914) был напечатан анонс: «А-др А.Алехин любезно обещал нам поделиться с нашими читателями своими воспоминаниями и впечатлениями от всего пережитого им и его товарищами в плену, что мы поместим в следующем номере нашего журнала». Но читатели ждали напрасно: ни в следующем, ни в других номерах обещанных откровений так и не появилось… Почему?

Может быть, ответ во фразе Ботвинника: «Алехин представился психически больным»? Ведь всех в первую очередь интересовало, как ему удалось вырваться из плена. А что в этом случае он мог сказать? Не повторять же героическую историю про побег, которой Алехин попотчевал англичан. Вот как она выглядела в изложении Энтони Геста, шахматного корреспондента газеты «Morning Post» (12 октября 1914):

«Блестящий русский маэстро Алехин, задержанный в числе прочих участников турнира в Мангейме в связи с начавшейся войной, нанес неожиданный визит в Лондон в пятницу, 9 октября, на обратном пути в Петроград. В клубе «Chess Divan» на Стрэнде он увлекательно рассказал о своих приключениях… Алехин был единственным из русских и французских шахматистов, отпущенным на волю; остальные до сих пор содержатся в Баден-Бадене (9 человек) или в Мангейме (Яновский)… Две недели они провели в тюрьме, где с ними жестоко обращались немецкие солдаты, в дикости своей бившие их прикладами. Им придется остаться в Германии до конца войны, и лишь Алехин с риском для жизни сумел убежать оттуда. Один приятель дал ему свой паспорт, с помощью которого молодой русский маэстро пересек границу, зная, что, если всё вскроется, его расстреляют на месте. Кружным путем он прибыл в Лондон, где собирается немного отдохнуть от лишений, которым подвергся в Германии».

Эта заметка, перепечатанная журналом «Chess Amateur» (ноябрь 1914), в дальнейшем не раз воспроизводилась; как и слова о «фальшивом паспорте», с помощью которого Алехин перебрался в Швейцарию («Strategie», ноябрь 1914). Но правдивей от этого история с побегом, понятно, не стала… А вот избиение прикладами действительно подтвердилось!

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ: АЛЕХИН

|

Эта фотография открывала беседу с Алехиным в газете «Вечернее время» (26 октября 1914). По ней можно судить, как он выглядел сразу по возвращении из плена. |

И все-таки, согласитесь, странно: возвращается из плена известный на всю Россию шахматист – а в прессе молчок. Ни один репортер не удосужился расспросить Алехина о пребывании в Германии, об обстоятельствах его освобождения, о судьбе других русских пленников… Могло ли такое быть? Конечно, нет. И можно только удивляться, что никому из алехиноведов, полвека толокших воду в ступе предположений и догадок, не пришло в голову изучить петроградские газеты того времени.

Прорыв случился только в 2000 году: журнал «Шахматный Петербург» (№ 1) опубликовал сенсационный материал – беседу с Алехиным сразу по возвращении в Россию! В качестве первоисточника значилось: «Новое время», октябрь 1914. Однако моя попытка уточнить дату публикации ничего не дала – в подшивке газеты, просмотренной мною вдоль и поперек, такого материала не оказалось! Когда я обратился к бывшему главному редактору журнала Александру Кентлеру, выяснилось, что он нашел эту вырезку, разбирая архив П.П.Сабурова, и на ней от руки было указано «Новое время»…

Я уже собрался прорыть все питерские газеты за октябрь 1914 года, как получил сообщение от Кентлера: «Беседа с Алехиным – газета «Вечернее время», 13(26) октября 1914 г. Сведения по вашей просьбе раздобыл Вадим Файбисович». Спасибо!

Теперь о самом тексте. Он очень эмоциональный, чувствуется, что у Алехина наболело; хотя в описании тюрьмы он явно сгущает краски – можете сами сравнить с текстом Богатырчука, да и с его собственными словами в «Последних новостях». Что касается выражений «кошмар ужаса», «разорванная рана», «ужасные казематы» и т.п., а также нарочитого повтора про пищу, которую «собака есть не станет», – спишем это на недостаток вкуса и чувства меры у журналиста, скрывшегося за инициалами "Н.Ш-пъ».

И последнее. Такое впечатление, что публикация в «Шахматном Петербурге» выпала из поля зрения историков. За прошедшие восемь лет я ни разу не встретил в шахматной литературе ссылок на ту беседу с Алехиным. Словно ее и не было! Даже в самой свежей на сегодня биографии первого русского чемпиона мира (В. и И. Линдеры «Александр Алехин: жизнь и судьба», 2007) об этих его откровениях – ни слова.

Злоключения русских шахматистов в Германии

(Беседа с А.А.Алехиным)

Вчера в Петроград проездом в Москву приехал вырвавшийся из немецкого плена наш знаменитый шахматист А.А.Алехин. Похудевший, настрадавшийся, совершенно разбитый маэстро еще до сего времени не может прийти в себя.

– Прямо сплошной кошмар ужаса, какой-то страшный сон, – говорит А.А.Алехин. – Те нравственные и физические страдания, которые мне пришлось пережить и которые до сих пор переживают многие мои коллеги – русские шахматисты, не поддаются ни рассказам, ни описанию.

|

Центральная площадь Мангейма. Снимок времен турнира. |

Шахматный турнир в Мангейме начался 18 июля, при участии большого числа русских шахматистов, которые с честью поддерживали свою славу. В турнире маэстро я шел на первом месте, и, не прервись турнир, первый приз остался бы за мной. В турнире «А» игроков-любителей на первом месте шел петроградец Рабинович и в таком же турнире «Б» – харьковец Руднев. Слухи о политическом положении нас в Мангейме особенно не тревожили, все же в субботу мы обратились к русскому консулу Броссе, который нас предупредил о серьезности положения. Но немногие ему поверили. Лишь один Сосницкий учел опасность положения и уехал. Но в субботу нас ждало сообщение, что турнир прерывается. Выдачи денежных призов нам пришлось ждать до понедельника.

В воскресенье я поехал в Висбаден, желая посетить мою мать (это была их последняя встреча; родители Алехина тоже были интернированы, лишь гораздо позднее им позволили выехать в Базель, где в конце 1915 года мать Алехина скончалась). В прекрасном настроении, собираясь возвратиться в Мангейм, на вокзале в Висбадене я был внезапно арестован. Повели меня в отдельную камеру, произвели допрос. Спрашивали о самых мелких подробностях, некоторые вопросы доходили до глупости. Обыскали. Но, к моему удивлению, не задержали. Приехал я в Мангейм в час ночи. На улицах у вокзала необычайное оживление. Слышна стрельба. Оказалось, кто-то пустил слух, что над Рейном показался французский аэроплан. В сущности, никакого аэроплана не было, и стрельба была открыта по тучам.

Кое-как добравшись до гостиницы, я лег спать, но не прошло и двух часов, как страшный стук разбудил меня. Ко мне в комнату вошел сыщик, в грубой форме потребовавший, чтобы я немедленно следовал за ним, не давая мне даже как следует одеться. Я отправился в участок. Там я встретил уже несколько арестованных русских шахматистов, между прочим, знаменитого Яновского. Нас посадили в арестантскую комнату, присоединив к нам какого-то подозрительного типа, внимательно прислушивавшегося к тому, что мы между собой говорили. Лишь в 6 часов следующего дня явился начальник полиции с какой-то телеграммой и, вызвав меня, спросил, офицер ли я, прибавив к этому, что относительно меня он получил специальную телеграмму (как я потом узнал, причиной того, что во мне заподозрили офицера, явился мой портрет, помещенный в немецком журнале, на котором я был изображен в мундире Училища правоведения).

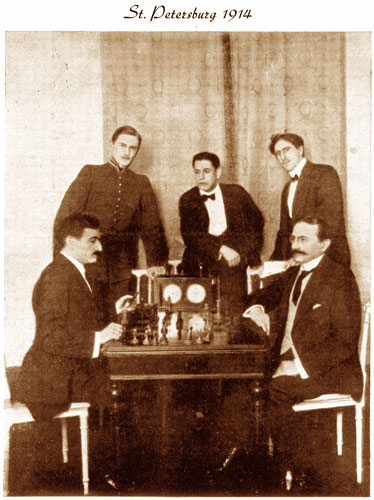

|

По словам Малютина, именно из-за этой фотографии в сборнике Тарраша о турнире в Петербурге (а не из-за портрета в журнале!) Алехина приняли за офицера. Действительно, по сообщению «Шахматного вестника», сборник вышел в Нюрнберге как раз «за несколько дней до объявления войны». |

В сопровождении сыщика меня вывели на улицу, где бушевала толпа, настроенная весьма бурно. Мой спутник обратился ко мне с вопросом, хочу ли я ехать или идти пешком, причем добавил, что идти очень далеко. Сели на трамвай. Однако, что меня сильно удручало, это то, что сопровождавший меня сыщик меня утешал и как будто даже жалел. После получасового пути он доставил меня в казармы, где сдал какому-то офицеру. Там меня втолкнули в каземат, где я просидел 24 часа, давая такую пищу, что собака есть не станет. Наконец пришел полковник, спросил меня, кто я, и когда узнал, что я русский шахматист, участник турнира в Мангейме, он мне объявил, что я свободен. Я возвратился в город, где встретил освобожденных русских шахматистов.

Но в той гостинице, где мы жили, нам уже жить больше не пришлось. Нас, как русских, прямо оттуда выгнали. Не зная, что делать дальше, я пошел к американскому консулу, который был со мной очень любезен, поехал со мной в другую гостиницу, где поручился за нас, русских. Здесь мы переночевали, решив на следующий день сделать всё возможное, чтобы выбраться из Германии. Утром пошли за справками.

На наше несчастье, защиту интересов русских подданных передали не американскому, а испанскому консулу, который утешил нас сообщением, поразившим нас, как гром. Он нам сообщил, что получил из Берлина сведения, что все имущие русские должны уехать в Баден-Баден, а неимущие будут этапом отправлены на принудительные работы в Донау-Эшенген.

В 6 часов мы уехали, разместившись кое-как в третьем классе. Поезд был переполнен солдатами, но в Баден-Баден мы не попали. Кондуктор, разнюхав, что мы русские, и желая сделать нам радость, сказал, что в Раштатте – старой военной крепости – нам пересаживаться. Мы вышли на перрон и тотчас же были окружены солдатами. Нам заявили, что мы арестованы. Повели нас в отдельную комнату, обыскали. Конечно, ничего противозаконного не нашли. От этого ареста у нас осталось впечатление, что нас скоро отпустят. Увы, наши предположения не оправдались.

Можете себе представить, как мы были поражены, когда солдатам было приказано зарядить ружья, а нам попарно выходить на перрон. Здесь около каждого из нас было поставлено по два солдата. Нам приказали поднять руки вверх, несмотря на то что у каждого из нас были в руках саквояжи и вещи. И так мы тронулись в путь. Идти в таком положении было прямо-таки невозможно, причем толпа положительно ревела, когда нас вели по улице. Кричали на нас и офицеры, и солдаты. Некоторые из нас не могли держать руки вверх и опускали их. Тогда весь «кортеж» останавливался, и опустившего руки начинали бить прикладами и ногами. Меня лично так ударили сзади в ногу, что, несмотря на тупой удар, образовалась разорванная рана. Кровь шла всю ночь, и еще теперь у меня на ноге большой шрам.

Отправили нас в военную тюрьму, где продержали больше суток. Ругали нас здесь солдаты ужасно. Говорили, что мы опасные русские шпионы и что с минуты на минуту ожидается приказ, что нас расстреляют. После, однако, нам сказали, что мы свободны от подозрений в шпионстве, и отправили нас в гражданскую тюрьму. Здесь сидели мы около двух недель. Все вещи от нас отобрали. Обращение было ужасное. Кормили хуже, чем у нас кормят собак. Гулять выводили на крошечный двор, и мы ходили друг за другом, как на арене в цирке. Мы были отданы во власть наглого тюремщика, который над нами прямо-таки издевался. Так, был случай, что ему показалось, что я на прогулке улыбнулся, и за это я был отозван и посажен в одиночную камеру, где меня держали три дня (а не четыре, как Алехин утверждал позднее). Причем он мне заявил, что продержит меня там столько, сколько захочет. Курьезнее всего то, что когда нас из этого ужасного каземата выпустили, то потребовали уплату счета за продовольствие ни более, ни менее, как 300 марок.

Нам дали жандарма и отправили в Баден-Баден, где снова допрашивали до мельчайших подробностей, но, к общей нашей радости, разрешили жить в гостинице под надзором полиции. Здесь мы прожили четыре с половиной недели. Строгости по отношению к нам были прямо-таки невыносимыми. Так, например, я был оштрафован на пять марок за то, что, сидя в гостинице и играя в шахматы, громко разговаривал и смеялся при открытом окне, чем «нарушил» тишину.

Две недели печать Баден-Бадена призывала к погрому русских, указывая на то, что их очень много собралось в Баден-Бадене. Газеты требовали, чтобы всех русских отправили в Восточную Пруссию осушать болота. Наглость немцев дошла до того, что из окон наших комнат вывешивали флаги – украшение города в дни побед, сообщаемых услужливым агентством Вольда.

Наконец вышел приказ об отпуске женщин и детей и лиц, не подлежащих воинской повинности. Для больных было назначено медицинское освидетельствование, к которому я подготовился, отказавшись от пищи в течение нескольких дней. Мне удалось уверить врача, что я при смерти, и я получил столь долгожданное разрешение выехать в Швейцарию. Насколько мне известно, из десяти русских шахматистов только еще двое были освобождены: П.П.Сабуров и Ф.П.Богатырчук из Киева.

На путешествие из Баден-Бадена в Шафгаузен я затратил 20 часов, откуда я отправился в Геную, Ниццу, Марсель, Париж, Булонь, Лондон, Ливерпуль, Христианию (Осло), Стокгольм, Раумо (финский порт) и благополучно прибыл в Петроград, пробыв в пути три недели. Настроение во Франции, особенно в Марселе, во всех отношениях бодрое. Жизнь бьет ключом. Нас, русских, встречают там с распростертыми объятиями. Не могу также обойти молчанием на редкость любезного отношения в русских посольствах Парижа и Лондона, где меня даже ссудили деньгами. Сегодня еду в Москву, с тем чтобы уже больше никогда в моей жизни не ехать в ту страну, где мне пришлось претерпеть столько страданий и лишений.

По иронии судьбы, Германия оказалась первой страной, где Алехин обрел пристанище после бегства в 1921 году из советской России…

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: БОГАТЫРЧУК

|

Богатырчук и Боголюбов на турнире в Киеве незадолго до отъезда в Мангейм. |

Воспоминания Федора Богатырчука о турнире в Мангейме я успел напечатать еще в журнале с названием «Шахматы в СССР» (№ 11, 1991), что по-своему символично. Ведь имя Богатырчука каленым железом было выжжено из истории советских шахмат! К тому же это была не просто первая его публикация на родине после полувека забвения, а фрагмент из книги «Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту» (Сан-Франциско, 1978), от одного названия которой у многих наливались глаза от ненависти. Что ж, в следующем году эта книга, надеюсь (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!), наконец увидит свет в России, и тогда каждый сможет сам составить мнение о ней.

Тема Богатырчука – до сих пор одна из самых закрытых в нашей шахматной истории. И не только в шахматной. Международный мастер (в очной и заочной игре), чемпион СССР 1927 года, известный профессор-рентгенолог, он был еще и видным общественным деятелем, одним из сподвижников генерала А.Власова. Входил в президиум Комитета освобождения народов России, руководил Украинской национальной радой, а после войны и эмиграции в Канаду был главным редактором ряда эмигрантских украинских изданий.

Откуда я взял тогда книгу Богатырчука? Ее передала с оказией нам в редакцию его дочь Тамара Елецкая, жившая в Оттаве. Она очень хотела, чтобы мемуары отца были изданы на родине, но в хаосе начала 90-х найти деньги на это было невозможно. Хорошо еще, что в 1992 году удалось опубликовать добрую треть книги в журнале «Шахматный вестник» (преемнике «Шахмат в СССР»). Бандероль со всеми пятью номерами улетела в Оттаву, и вскоре оттуда пришло письмо: «Возможность напечатать эти выдержки из книги – неслыханное десять лет тому назад дело, и мне больно, что мой отец не дожил до этих дней». А мне больно, что из-за моей нерасторопности Тамара Федоровна не дожила до выхода книги в России…

Конечно, рассказ о Мангейме – лишь малая толика богатейшего содержания книги, но и в нем больше информации о судьбе русских участников турнира, чем во всех биографиях Алехина, вместе взятых!

Год 1914. Международный шахматный турнир в Мангейме

В воскресенье 19 июля (я всюду упоминаю даты по новому стилю) в 9 часов утра состоялась жеребьевка, а в 7 часов вечера банкет, еще более роскошный, чем тот, который я видел в Саратове (на Всероссийском турнире любителей 1912 года). Я узнал, что примерно в десятке турниров принимало участие около полутораста шахматистов. Самым главным был турнир мастеров, в котором приняли участие двое русских: Алехин и Боголюбов, уже имевшие звание международных мастеров, и один польский шахматист Флямберг. Я играл в главном «А», турнире любителей.

Для русских шахматистов необычным было начало турниров в 9 часов утра. Мы, русские, привыкли играть не сразу после сна, надо было раскачаться и стряхнуть сонную одурь. Так или иначе, но в начале турнира я играл неважно и потерял несколько важных очков. Мою будущую профессию в турнире мастеров представлял д-р Зигберт Тарраш. Меня представил ему д-р Тартаковер. На стуле сидел грузный мужчина с добродушным лицом. Движения у него были медленны и размеренны, как у царя, принимающего послов. В то время он действительно был шахматным царем Германии. Таррашу было всего 52 года, но по солидности ему не было равных среди участников. Эпиграфом к его вышедшей незадолго перед турниром книге были следующие слова: «В жизни есть три ценности: поэзия, горы и шахматы». Тарраш, посмотрев на меня со своего Олимпа, пожелал мне удачи на шахматном поприще, выразив надежду, что моя врачебная профессия не засосет и не оторвет меня от шахмат.

Начало злоключений, связанных с вспыхнувшей Первой мировой войной

В 9 часов утра все участники заняли свои места. По мановению волшебной палочки воцарилась тишина, и мы погрузились в мечты, навеянные богиней Каиссой. Всё земное было забыто, нашей единственной целью было завоевать улыбку нашей богини. Так продолжалось до 31 июля, когда не на шутку встревоженные члены турнирного комитета сообщили нам, что Германия предъявила ультиматум России о немедленном прекращении объявленной мобилизации. Осведомленные члены нашей делегации даже и после ультиматума продолжали успокаивать себя и нас надеждой на то, что происходивший в то время съезд Германской социал-демократической партии вынесет резолюцию против войны и правительство без поддержки рабочих на войну не решится.

На следующее утро мы все были разбужены необычным шумом. Выглянув в окно, мы увидели, что улица запружена толпами немцев, горланящих во весь голос две популярные немецкие песни: гимн «Германия превыше всего» и «Крепко стоит верная вахта на Рейне». Долго слушать мне эту музыку не пришлось; раздался стук в дверь, и появился мой хозяин мясник, который за день до этого был сама любезность, когда я ему платил вперед за комнату, и прорычал, чтобы проклятый иностранец немедленно убирался из дома. Протестовать не было смысла, ибо за спиной мясника маячили фигуры его дюжих сыновей. Наскоро собрав свои вещи, я направился в турнирный комитет.

По дороге туда я увидел толпу, собиравшуюся на месте расправиться с пойманным шпионом. Подойдя ближе, я к своему ужасу увидел, что этим «шпионом» был Петя Романовский, также участник одного из турниров. Когда его задержали, Петя стал объяснять на единственном языке, который он знал, – русском, что идет играть в шахматы. Для потерявшей всякий здравый смысл толпы его непонятной речи было достаточно, чтобы начать его избивать. К счастью для Пети, я увидел невдалеке члена турнирного комитета, бросился к нему с просьбой вмешаться, и мы вдвоем не без труда вырвали Петю из рук рассвирепевших немцев.

Придя в комитет, мы узнали, что подобные инциденты были и с другими участниками. Немедленно было назначено заседание комитета совместно с участниками, на котором выяснилось, что многие немцы – участники турниров получили приказ явиться на сборные мобилизационные пункты. Было много предложений, как поступить с турнирами, среди которых выделялось пожелание д-ра Тарраша, по-видимому пацифиста, настаивавшего на продолжении игры, как будто бы ничего не случилось. Он указал, что подобное решение было вынесено во время турнира в Баден-Бадене, совпавшего по времени с началом франко-прусской войны 1870 года.

Однако оптимистов, поддерживавших доктора, нашлось мало. Решено было турниры прервать и выплатить участникам денежную компенсацию, соответствующую их положению в турнирной таблице. Самый большой приз получил А.А.Алехин, к моменту перерыва первый в турнире мастеров (играл он блестяще и, без сомнения, завоевал бы первый приз, если бы турнир закончился). Я занимал шестое место, давшее мне небольшую сумму, которой хватило бы на покупку билета домой. Увы, я был в числе тех, которым не только нельзя было никуда выезжать из Германии, но не было, где приткнуть свою голову. Впервые по-настоящему я почувствовал себя весьма неуютно. Но опять как-то всё образовалось. Петербургский шахматист Илья Рабинович поговорил со своим хозяином, ярым противником войны, и тот предложил мне перебыть некоторое время у него, пока всё не выяснится. Перетащил я туда свои скудные вещички и стал выжидать дальнейшего развития событий, не забывая играть в шахматы с утра до вечера.

Переезд в Баден-Баден и вынужденная «пересадка» в Раштатте

Ждать пришлось недолго. Через три дня объявили, что в виде особого исключения нам разрешено переехать в Баден-Баден, поселиться там на частных квартирах и ожидать дальнейших приказов.

Отправили мы вперед одного из членов нашей делегации и стали собираться в путь-дорогу. Однако, как говорят украинцы: «Не всё так склалось, як жадалось». Погрузившись в поезд, мы забыли, что находимся во враждебной стране, и стали чересчур громко и открыто выражать свои чувства на чистейшем русском языке. Язык врагов, естественно, не прозвучал приятной музыкой в ушах немецких пассажиров, и один из них, сговорившись с кондуктором, решил сыграть с нами злую шутку. Через некоторое время к нам в купе зашел кондуктор и объявил, что нам скоро предстоит пересадка в узловом центре Раштатте. Зная, что пересадки в Германии вполне обычны, никому из нас даже и в голову не пришло заподозрить какой-то подвох. Подъехали мы к Раштатту под звуки романса, напеваемого одним из шахматистов, обладавшим приятным баритоном. Между тем кондуктор снесся по телефону с военным комендантом Раштатта и сообщил ему, что в поезде едет подозрительная группа иностранцев, по-видимому, русских, которые почему-то хотят сделать ненужную пересадку в Раштатте. Коварная хитрость шутников заключалась в том, что Раштатт являлся в тот момент мобилизационным пунктом для Южной Германии и центром для обучения новобранцев.

Как только мы вышли из вагона, чтобы «пересаживаться», нас немедленно окружила чуть ли не рота солдат в полном боевом вооружении, и командир объявил нам, что мы арестованы. Так началась наша остановка в Раштатте, которая никогда не изгладится из моей памяти.

В помещении вокзала нас и наш багаж тщательно обыскали и к своему торжеству обнаружили бланки с записями шахматных партий, принятые ретивыми охотниками за шпионами за явный шпионский шифр для передачи секретных донесений. Час был поздний, и нас решили, пока суд да дело, отправить в военную тюрьму. Выстроили нас и заставили каждого нести свой багаж. Так, окруженные кордоном солдат, мы двинулись в путь к тюрьме. Между тем население городка, узнав о поимке шпионов, высыпало на улицу, по которой нас вели, и стало всеми способами выражать свое возмущение. Наиболее воинственные требовали немедленной расправы на месте, другие прорывались через цепь и свидетельствовали о своих чувствах при помощи кулаков. Вспоминаю беднягу Селезнева, которого сердобольная мамаша снабдила большой корзиной с теплыми вещами. Он еле ее тянул, и это не только замедляло наш путь, но и увеличивало количество тумаков, которые он получал. Попало также и будущему чемпиону мира Алехину, который выделялся своей осанкой и высоким ростом.

В то время как свершалась наша Голгофа, П.П.Сабуров, ехавший отдельно от нас в вагоне первого класса, приехал благополучно в Баден-Баден и нас среди приехавших не обнаружил. Встревоженный нашим исчезновением, он немедленно телеграфировал председателю Всегерманского шахматного союза профессору Гебхардту с просьбой выяснить причину нашего исчезновения. Тот обратился, куда следует, и к утру сообщил Сабурову о происшедшем «прискорбном недоразумении», добавив весьма утешительную для нас фразу, в которой заверил Сабурова в том, что «пока мы в Германии, с нами ничего плохого не случится». Что подразумевал почтенный профессор под этим «плохим», можно только догадываться.

На этом, однако, наши злоключения не закончились. Военным властям, как тут принято выражаться, «надо было спасать свое лицо». Поэтому сферы решили расследование продолжать и заключить нас, пока суд да дело, в гражданскую тюрьму мягкого режима. Режим в последней был действительно курортный. Камеры были большие и светлые, кровати со свежим и чистым постельным бельем. Несколько нарушала идиллию неизбежная параша, но и для нее был специальный чуланчик. Сидели мы по трое, я с Селезневым и Флямбергом. Заключенных было мало, ибо воров и жуликов послали на фронт, остались лишь одни пацифисты и мы. Вещи наши нам выдали, и мы коротали время за игрой в шахматы. В виде исключения обед нам разрешили заказывать в ближайшем ресторане, который нам приносила миловидная дочка тюремщика.

Так мирно и тихо целых две недели текла наша жизнь, в течение которой случилось только маленькое происшествие. В один прекрасный день мы услышали из вентиляционной отдушины придушенный голос нашей шахматной красы и гордости Александра Александровича Алехина, поведавшего нам, что он заключен «за ничто» в карцер. Это «ничто» оказалось тем, что, будучи поклонником женской красоты, он обратил свое благосклонное внимание на прелести упомянутой выше дочери тюремщика, и та, не оставшись равнодушной к мужской красоте нашего чемпиона, позволила ему некие вольности, не входившие в расписание тюремного режима. За сим приятным времяпрепровождением их застукал тюремщик и засадил нашего Казанову в карцер.

Через две недели «расследование», во время которого ни один из нас не был ни разу допрошен, благополучно закончилось, и нам разрешили ехать в Баден-Баден с единственной просьбой нигде больше не «пересаживаться».

Военная комиссия. Отпуск для «лечения» в Швейцарию

В Баден-Бадене нас ждали две недели тому назад приготовленные комнаты, и мы снова погрузились в волшебный мир шахматных очарований. Как миг промелькнули еще две недели, по истечении коих нам заявили, что мы должны пройти военную комиссию на предмет определения нашей годности к военной службе и тем самым определения, какую опасность мы можем представлять для Германии, ежели нас отсюда выпустить.

Когда я предстал пред очи старенького военного доктора, он прежде всего осведомился о том, кто я, кроме как шахматист. Узнав, что я студент-медик, он, по-видимому, сразу списал меня со счета опасных для Германии элементов и спросил, на что я жалуюсь. И тут я начал врать с таким бесстыдством, какого доселе никогда в себе не замечал. Три главных жалобы превращали меня в совершенного инвалида: отмороженные пальцы на ногах, затруднявшие ходьбу, частые припадки ужасающих болей в правой нижней части живота, где согласно моим анатомическим познаниям должен был находиться аппендикс, и, также в виде припадков, невыносимые головные боли по утрам, при которых я не один раз терял сознание. Опытный доктор сразу же раскусил липовость моих жалоб, но и виду не показал.

– Скажите, коллега (я, конечно, вознесся на седьмое небо от такого обращения, но быстро с него спустился), – спросил он, – когда и почему у вас начались припадки болей в животе?

– После игры в футбол, во время которой меня кто-то ударил ногой в это место, – не моргнув глазом, ответил я.

– А скажите, коллега, как вы могли играть в футбол, а значит и бегать, если у вас так страшно отморожены пальцы на ногах? – с невинным видом спросил доктор.

У меня слегка застучало сердце, но я быстро оправился и ответил, что играл вратарем, которому много ходить или бегать не приходится.

– А скажите, коллега, как вы могли играть в шахматы по утрам при наличии таких ужасных головных болей? – продолжал он, слегка улыбаясь.

– Всероссийский шахматный союз делегировал меня сюда ввиду моих успехов в последних русских турнирах и, наверное, ожидал от меня лучшего места, чем то, которое я занял, – ответил я.

– Да, – сказал доктор, весело рассмеявшись, – теперь я вижу, что вы действительно больны!

Я глазам своим не мог поверить, когда увидел заключение комиссии, по которому я направлялся «для лечения» в Швейцарию. Кроме меня, отпущены были еще двое: Алехин и Сабуров. Сабуров был пожилой и не вполне здоровый человек, но почему освободили здоровяка Алехина, я ума не приложу. Не иначе как осматривавший его врач был почитателем алехинского шахматного гения. Должен указать, что среди невыпущенных были Боголюбов и Селезнев, оба освобожденные от воинской повинности в России.

|

Лето 1917 года. Младший врач 309-го Овручского полка Федор Богатырчук (слева) на Южном фронте. За год до этого в тех же краях воевал Александр Алехин, помощник уполномоченного летучего отряда Красного Креста… |

Окрыленный своим счастьем, стал я собираться в обратную дорогу. Оставалось преодолеть еще два препятствия: во-первых, в кармане у меня свистел ветер и имевшейся наличности едва могло хватить на покупку билета в благословенную Швейцарию, а во-вторых, при переезде границы требовалось предъявить 500 швейцарских франков, коих, конечно, у меня и в помине не было. Снова как-то всё образовалось. Помог всё тот же всезнающий, всемогущий и вседобрейший Сабуров. Прежде всего, он предложил мне ехать в качестве его «племянника» и для этой цели купить билет первого класса и, во-вторых, успокоил меня тем, что после переезда швейцарской границы и на всем дальнейшем обратном пути я буду на иждивении консулов Российской Империи. Этот же Сабуров помогал не только мне, но и всем застрявшим в беде шахматистам, и мы все должны быть по век ему благодарны. Следуя совету П.П., я купил на последние деньги билет первого класса до Берна и погрузился вместе со своим благодетелем «дядей» в отдельное купе. Надо сказать, что из-за краткости расстояний редко кто из местных жителей едет первым классом, и мы с П.П. были единственными пассажирами во всем вагоне.

Обратный путь. Незабываемый поединок с Алехиным в Генуе

На границе в вагон вошел таможенный чиновник и вежливо осведомился о наших паспортах. Вынимая из кармана свой объемистый бумажник с паспортом и видными снаружи швейцарскими франками, Петр Петрович обронил, что едет с племянником (это обо мне). Чиновник проникся к нам почтением и, проверив паспорта, о деньгах даже и не спросил. Солидность моего «дядюшки» не возбудила сомнений в нашей финансовой благонадежности.

Преодолев первое препятствие, я по переезде границы стал думать о преодолении второго и по совету П.П. отправился к российскому консулу, находившемуся в пограничном городке Шафгаузене. Тот принял меня очень любезно и выдал мне некую сумму, достаточную, чтобы проехать и прокормиться до следующего консула, впервые поставив печать в моем паспорте, в тексте которой было указано о выданном мне займе. Консул также указал, что я должен ехать в Геную (Италия), являющуюся сборным пунктом для российских подданных, застрявших в Европе… После кратковременной остановки в Берне я доехал до Цюриха и Женевы. Приятные воспоминания о живописности этих мест, воспетых поэтами и запечатленных художниками, омрачились печатями консулов в моем паспорте, приводившими меня в содрогание от мысли, что за это вынужденное путешествие придется позже платить своим горбом.

После короткой остановки в Милане для украшения паспорта еще одной печатью я наконец прибыл в Геную, где мне предстояло погрузиться на пароход, отплывающий в Одессу. Увы, парохода нет и неизвестно, когда появится. Пока что консул предложил мне поселиться в пансионе для застрявших руссаков. К моей радости, я узнал, что там же обитает приехавший раньше Алехин. Есть партнер, и еще какой! Скучать, наверное, не придется. И действительно, не пришлось. Ждать парохода довелось около месяца (явная нестыковка, вызванная, вероятно, путаницей в старом и новом стилях: Алехин покинул Германию 14 сентября, а пароход, по словам Богатырчука, пришел «во второй половине сентября»), и за это время мы сыграли не одну сотню партий. Политические убеждения нас тогда не разделяли, и спорили мы лишь за шахматной доской.

Только тот, кто играл с этим гениальным шахматистом, знает, какой он был маг и волшебник на 64 полях шахматной доски. Фигуры в его руках превращались в живые существа, дарившие противникам совершенные неожиданности. И при этом сюрпризы сваливались на голову врага как гром среди ясного неба в любой стадии игры, даже когда на доске оставалось считанное число фигур. Генуэзское сидение, несомненно, дало для моего шахматного развития больше, чем последующие годы игры с рядовыми противниками.

В прессе промелькнуло сообщение, что Алехин намеревался отплыть из Генуи в Буэнос-Айрес, где тогда находился Капабланка (версия не столь уж невероятная, если учесть, что в феврале 1914 года Алехин получил письмо из Буэнос-Айреса с приглашением на гастроли), но из этого ничего не вышло.

Между тем парохода всё не было, и те, кто имел средства, уезжали более дорогим северным маршрутом. Так уехали Сабуров и Алехин… Наконец, во второй половине сентября долгожданный пароход все же пришел, и я пустился в обратный путь.

ВЕРСИЯ ТРЕТЬЯ: МАЛЮТИН

Недаром говорят: случай ненадежен, но щедр. Как я наткнулся на упоминание о том, что после возвращения в 1916 году на родину Борис Малютин опубликовал в газете «Речь» воспоминания о пережитом в немецком плену, сейчас я уже и не припомню. Но если бы не рука судьбы, это потрясающее свидетельство очевидца так и осталось бы пылиться в старых газетных хранилищах.

|

Борис Малютин на Всероссийском турнире любителей 1909 года. |

Имя автора воспоминаний, боюсь, ничего не скажет современному читателю. А жаль! Всего 37 лет жизни было отпущено Борису Евгеньевичу Малютину, но сколь многим обязаны ему русские шахматы. Председатель Петербургского шахматного собрания, один из организаторов знаменитых турниров 1909 и 1914 годов, горячий поборник создания и первый руководитель Всероссийского шахматного союза (1914). При этом Малютин был еще и незаурядным шахматистом: входил в число сильнейших петербургских игроков, а лучшим его достижением стал дележ 4–6-го призов во Всероссийском турнире любителей 1909 года… О том, как сложилась его судьба после большевистского переворота, мне рассказал одесский историк шахмат Сергей Ткаченко. Вскоре он собирается написать для сайта статью о Малютине, основанную на найденных в архиве его собственных записках тех лет, поэтому я ограничусь пунктиром. Малютин бежал на юг, к белым (как, добавлю, и мастер Евгений Зноско-Боровский, еще один выпускник Александровского лицея, который воевал в деникинской армии). Он стал одним из лидеров кадетской партии, а осенью 1918 года находился в Одессе и даже жил в той же гостинице «Лондонская», что и Алехин. В 1919-м Малютин редактировал кадетскую газету «Речь» у Деникина в Ростове-на-Дону, где и окончил свои дни: то ли от сыпного тифа (по официальной версии), то ли от чекистской пули…

Полностью напечатать очерк Малютина «Два года в Германии» – дело будущего. Уж больно он велик: публикация растянулась на шесть номеров, причем каждый выпуск занимал в газете без малого полполосы. Поскольку нас в первую очередь интересует судьба Алехина, я воспроизведу здесь – с некоторыми сокращениями – первые две части, увидевшие свет 29 октября и 2 ноября 1916 года. Именно в них описываются первые месяцы мытарств русских шахматистов по немецким тюрьмам.

Курьезная деталь: в очерке нет ни одной фамилии, и читателям «Речи» оставалось лишь чесать в затылке, пытаясь понять, кто такие эти Д.М.Я., А.А.А., П.К.И. и т.п. «Расколоть шифр» по плечу было только истинным знатокам шахмат: Д.М.Я. – это Яновский, А.А.А. – Алехин, П.К.И. – Иорданский, Н.Н.Р. – Руднев, М.З.Э. – Эльяшов, Н.С.К. – Копельман, Ф.П.Б. – Богатырчук, П.П.С. – Сабуров. Кому и зачем понадобилась такая маскировка? Если редакция боялась навредить еще остающимся в плену русским шахматистам, то все перечисленные уже были на родине. Может, причина в том, что писать очерк Малютин начал еще в Германии и шифровал фамилии (впрочем, весьма прозрачно) на случай, если записи попадут в руки немцев, а газета просто воспроизвела авторский текст? Если догадка верна, то в данной публикации эта «ошибка» исправлена.

ДВА ГОДА В ГЕРМАНИИ

(Впечатления гражданско-пленного)

Когда-то, еще в первые месяцы войны, под свежим впечатлением пережитого, я набросал очерк плена, один экземпляр которого попал в руки моих здешних друзей; они, однако, не решились его напечатать из опасения, пожалуй основательного, навлечь на автора мстительное внимание германских властей. Из этого очерка я заимствую рассказ о первоначальных злоключениях…

История плена

6 (19) июля 1914 года в Мангейме начался 19-й конгресс Германского шахматного союза. Казалось, всё предвещало его полный успех; разнообразные состязания привлекли до 100 участников, среди которых было и 18 первоклассных знаменитостей.

|

Мангейм, 1914. Этот уникальный снимок, который я прежде никогда не видел, отыскался в американском журнале «Chess Review» (ноябрь 1948). На нем изображены участники турнира маэстро и руководители германских шахмат. Увы, всех мне идентифицировать не удалось (может, кто из читателей поможет?). Итак, за столом сидят (слева направо): Мизес, ??, председатель Германского шахматного союза Гебхардт, Тарраш и Шпильман. За ними стоят: Яновский, Фарни, ??, Видмар, Дурас, Боголюбов, Маршалл, ??, ??, ??, Тартаковер, ??, Алехин, Брейер, Рети. За Алехиным стоят Флямберг и Малютин (в светлом костюме). |

Русский шахматный мир был представлен особенно полно, благодаря возникновению весной этого года Всероссийского шахматного союза, который, с первых же шагов войдя в дружественные сношения со своим германским товарищем, рекомендовал последнему русских игроков. Обилие их с самого начала вызывало среди менее удачливых представителей Германии толки о «русском засилье»; и действительно, наши игроки одержали блистательные победы на шахматном поле, забрав первые призы во всех трех турнирах (на самом деле в побочном турнире «А» победил француз Б.Аллега, хотя вначале сообщали о победе И.Рабиновича).

|

Здание «Ballhaus’a», в котором проходили турниры. |

Конгресс шел обычным порядком. Ежедневно в больших залах Ballhaus’a (танцзал – нем.) десятки людей с утра погружались в напряженную мозговую работу, а вечером те же лица собирались, по немецкому обычаю, в кафе, чтобы за кружкой пива обменяться впечатлениями дня: всё шло мирно и гладко.

Но уже к концу недели в беседу стали вплетаться новые темы; известия об австрийских притязаниях начинали вызывать тревогу. Наиболее осторожные рекомендовали немедленно бросить турнир и уехать.

Теперь благоразумие этих советов очевидно, но, рассуждая объективно, какие тогда могли быть разумные основания для беспокойства? Угроза войны? Но она уже столько раз проходила мимо! А если и в самом деле война разразится, разве с нами случится что-нибудь дурное? Международное право ограждает интересы некомбатантов (точнее нонкомбатантов – лиц, не входящих в состав вооруженных сил воюющих государств и не принимающих непосредственное участие в военных действиях); в худшем случае нам предложат немедленно выехать, но ведь у нас и недолгие сборы. И разве не было бы некрасиво с нашей стороны, повинуясь безотчетному чувству страха, своим массовым выходом нарушить нормальное течение состязаний? Не должны ли мы, напротив, до конца выполнить свои моральные обязательства по отношению к нашим гостеприимным хозяевам?

Так рассуждали оптимисты и, каюсь, я в их числе.

Но, пока шли эти споры, события развертывались с головокружительной быстротой.

В субботу, 19-го, объявление мобилизации положило конец колебаниям; главный распорядитель турнира г. Ромиг, призванный в качестве резервиста, распрощался с нами, и в 4 часа дня конгресс был официально прерван. Становилось ясно, что надо поскорее уезжать. Но это было не так просто. Большинство русских – малосостоятельные студенты или профессиональные шахматисты – не располагали достаточными средствами; между тем устроители, сами застигнутые войной врасплох, не успели взять из банка призовые суммы и назначили выдачу гонораров на понедельник утром; а те, у кого деньги были, не хотели покидать товарищей в тяжелый момент.

Решено было ехать в понедельник днем. Начало воскресенья прошло спокойно. Вечером мы, по обыкновению, собрались ужинать в ресторане «Розенгартен»; нас было человек 10. Беседа вращалась вокруг происходящих событий и отъезда. В середине ужина два господина подозрительной наружности пожелали подсесть к нашему столу; мы отказали. Наши немцы, видимо недовольные, уселись невдалеке. Прошло полчаса, и они подошли вновь, но уже в сопровождении двух шуцманов (полицейских). Публика кругом с любопытством насторожилась; нас отвели в отдельную комнату, явился полицейский чин, и начался допрос. Ответы наши найдены были, по-видимому, удовлетворительными, и, записав адреса, нас отпустили с извинением за беспокойство, кроме двоих в пенсне.

Явился хозяин ресторана; он вошел с виноватым, потупленным видом, явно выдававшим неравную борьбу между внушенным утренними газетами патриотическим долгом и естественным чувством порядочности, быстро указал пальцем на Яновского и так же быстро исчез.

Что же оказалось? Хозяин знал, что мы русские, – за неделю перед тем у него даже был устроен обед русских шахматистов, – и донес, добавив, что один из нас, в пенсне, вел однажды политический разговор. А так как близоруких было двое (Яновский и, видимо, И.Рабинович), то не по разуму усердному патриоту пришлось проявить настоящее геройство: открыто изобличить своих клиентов. И если бы он знал еще, что этот подвиг окажется бесплодным: чиновник, сообразив всю очевидную вздорность обвинений, отпустил Яновского с душеспасительной нотацией…

Не задерживаясь более, мы разошлись по домам. Я лег часов в одиннадцать. Меня разбудил шум отворяемой отмычкой двери и яркий свет; очнувшись, я увидел вчерашнего незнакомца с фонарем в руках. Показав полицейскую бляху, он предложил мне одеться и следовать за ним. Через 10 минут мы пришли в Schlosswache (дворцовый караул – нем.; в данном случае – гауптвахта), мимо которой я столько раз проходил на турнир, не подозревая о ее назначении. Я застал там нескольких товарищей, доставленных тем же порядком и вверенных теперь попечению караульных солдат. Понемногу наше общество разрасталось; привели русских студентов из Гейдельберга, француза-шофера, серба и др. Спать нечего было и думать: в комнате была всего одна деревянная скамейка.

Утомленные и возмущенные, мы начинали реально ощущать наступление войны; но все же глубоко вкоренившаяся психология мирного времени слишком медленно приспособлялась к повороту событий. Это очевидное недоразумение, думали мы, нас скоро освободят, лишь бы поспеть к намеченному поезду. Но наступило утро, за ним день, и всё оставалось в том же положении. Только у окон стали собираться толпы любопытных; слышались негодующие и насмешливые возгласы; искусно взвинченное печатью народное чувство радо было найти наглядный объект раздражения…

Неизвестно зачем, к нам зашел какой-то лейтенант; он ничего нам не сказал, но надо было видеть его, когда он, по-наполеоновски скрестив руки, долго и медленно обводил нас поочередно презрительно-уничтожающим и в то же время деланно-глубокомысленным взглядом. Я после живо вспомнил его фигуру, прочитав у Гейне сатирическую характеристику прусского офицерства…

Между тем, увидав проходящего по двору товарища, я успел с ним перемигнуться. Но скоро и он очутился среди нас, доставленный по почину толпы, которая гналась за ним по улице. В приемную книгу его занесли, как подозреваемого в шпионстве на основании найденных при нем квитанций на телеграммы о ходе состязаний. Все же о нашем аресте он успел дать знать, кому следует.

Явившийся в три часа член комитета (турнирного) выдал нам призы и сказал, что о нашем освобождении хлопочет комитет совместно с американским консулом и секретарем русского консульства К.А.Г. Каково же было наше удивление, когда к вечеру Г. явился, но уже в качестве арестованного: как и некоторых других, его захватила на улице толпа. Впрочем, немного спустя явился и избавитель, в лице Polizeidirektor’a (полицмейстер – нем.), который заявил, что, вполне убедившись в нашей безвредности, он нас отпускает с ручательством, что нас больше не заберут; только Алехина задержали и куда-то увели.

Усевшись под охраной солдат от угрожающей толпы в таксомоторы, мы отправились на вокзал. Нас ждало разочарование: нормальное движение было прекращено, последний поезд ушел днем. Между тем, как я узнал уже по возвращении от нашего товарища Иорданского, ему и Рудневу, не посещавшим «Розенгартена» и потому избежавшим доноса и ареста, удалось уехать в то самое время, какое намечали и мы, и благополучно пробраться в Швейцарию; а Эльяшов даже получил предписание о выезде в 24 часа.

Эти факты показывают, какое случайное сцепление событий предопределило нашу судьбу…

С вокзала мы отправились по домам, но и это не всем удалось. Копельмана, жившего в лучшей гостинице города, немедленно выселили; к Богатырчуку, снимавшему комнату в частной квартире, явился шуцман и, размахивая шашкой, предложил выбраться в течение 5 минут; при этом квартирохозяин не пожелал вернуть забранных вперед денег. В «Kaiserhof’e», где жил я, хозяин оказался любезнее; входя в наше положение, он приютил нескольких изгнанных. На следующий день, уже проученные опытом, мы принялись за хлопоты об обеспечении нашего положения. Сабурову удалось добыть от весьма предупредительного командира расположенного в городе 110-го полка (который, кстати, был почетным членом конгресса) бумагу, удостоверявшую, что поименованные в ней лица – шахматисты, гости Г.Ш.С. (Германского шахматного союза), и что к отъезду их препятствий не встречается.

Тем временем был освобожден и Алехин, проведший вторую ночь в казармах. Ему показали полученное из Берлина предписание задержать его как офицера, между тем Алехин только весною окончил курс Императорского училища правоведения. Снимок в форме, помещенный в только что вышедшем на немецком языке сборнике петербургского весеннего турнира, очевидно, ввел в заблуждение какого-то добровольного сотрудника властей…

23-го (5 августа) мы с Алехиным зашли к испанскому консулу, к которому тем временем перешла забота о русских подданных; он сказал нам, что, в силу полученного из Берлина предписания, имущие русские должны ехать в Баден-Баден, и посоветовал сделать это немедленно; а на наши сомнения относительно возможности нового ареста по дороге он успокоительно ответил, что военные власти будут, напротив, охранять нашу безопасность.

Было 4 часа; поезд шел в 7. Мы мигом собрались и уже в 6 часов были на вокзале. Только медлительный Сабуров всё не показывался. На вокзале мы были встречены солдатами, которые под наблюдением офицера обыскали наши вещи. Не найдя ничего предосудительного, нам подтвердили сообщение консула и разрешили занять места. Из повторных расспросов выяснилось, что предстоят пересадки в Раштатте и Баден-Оосе. В 7 часов бесконечный поезд, наполненный почти исключительно военными, тронулся.

Мы двигались страшно медленно; наконец, около 11 часов, после бесконечной стоянки в Карлсруэ, поезд стал подходить к Раштатту. Новая остановка. Что такое? В ночной тишине раздается ружейная трескотня; верно, опять по французским аэропланам? Они всюду мерещатся; еще на днях в Мангейме стреляли в обложенное тучами небо… Но вот стрельба затихает; поезд двигается вперед и через несколько минут снова останавливается. Я вылезаю на разведку и вижу вдалеке бесконечную платформу.

Мы выходим и кое-как сами тащим свои вещи; но пока мы ищем, у кого бы справиться о пересадке, резкий оклик «Halt» (Стой! – нем.) останавливает нас в туннеле, и солдаты ведут нас к коменданту станции. Там опять обыск. Мы вкратце объясняем, кто мы и куда едем. Кажется, всё благополучно: наши объяснения выслушиваются спокойно, вещи чуть-чуть щупают. Но нет, на лице у коменданта сомнение, и, посоветовавшись с другими офицерами, он отдает какое-то приказание. Нас заставляют поднять руки, потом взять вещи, солдаты заряжают ружья, окружают нас и куда-то ведут.

С вокзала мы выходим в темную улицу; нас заставляют то замедлять, то ускорять шаги; не разбирая слов команды на баденском наречии, мы то и дело исполняем ее невпопад; пинки солдат тогда дополняют команду. Наконец, запыхавшиеся и растерянные, мы входим в какое-то здание. Отбирают паспорта, и какой-то офицер – я, кажется, никогда не забуду наглого, самодовольного выражения его лица – начинает допрос. Я пробую объясниться:

– Мы шахматисты, принимавшие участие в мангеймском конгрессе.

– Ach was, Quatsch! (Что за вздор! – нем.) Кто же теперь играет в шахматы?

– Но мы прибыли до начала войны, по приглашению Г.Ш.С.

– А теперь вы приглашены сюда, в тюрьму, – отвечает офицер, упоенный своим остроумием.

– Испанский консул направил нас в Баден-Баден.

– Ach, nach Baden-Baden, – и офицер иронически раскланивается, снимая фуражку, – хороши, дескать: война, а они едут на фешенебельный курорт!

Копельман хочет дополнить мои объяснения.

– Sie haben uberhaupt gar nichts zu erklaren (Вы вообще даже ничего не должны объяснять – нем.), – со смехом отвечает наш допросчик.

– Но Polizeidirektor в Мангейме ручался за нашу безопасность.

– Ach was, Quatsch, разве вы не видите, что задержаны?

Поощренные примером начальства, солдаты вступают в беседу. Один у стены угрожающе машет ружьем; другой, справа от меня, кричит: «Spionen sind Sie, freche Russen» (Вы шпионы, наглые русские – нем.). При всем трагизме положения я не в силах подавить улыбки… «Es scheint dir noch lacherlich vorzukommen! Morgen wird man Sie alle erschiessen!» (Это кажется тебе еще смешным! Утром вы все будете расстреляны! – нем.).

Но, видимо, офицеру уже надоело наше присутствие. Раздается новая команда: «Den mit dem Bombenkoffer vorwarts» (Кто с самым большим чемоданом, вперед! – нем.), и обладателя наиболее увесистого чемодана выталкивают вперед. Солдаты 40-го полка вновь нас выстраивают, и начинается какая-то дикая гонка.

Мне никогда не забыть этой жуткой картины: темная, теплая июльская ночь; пустынная улица, а по ней десять штатских идут – нет, уже не идут, а бегут, подгоняемые прикладами, под гиканье двух-трех загулявших прохожих.

Теперь солдаты уже не сдерживают своей злобы. «Schneller laufen, schlappes Volk» (Быстрее бежать, вялый народ! – нем.), – кричат они, и мы все ускоряем шаг. Чемоданы немилосердно режут руки, тяжесть становится невыносимой, а все же надо бежать.

Алехин, обессиленный, падает, и блестящий победитель мангеймского турнира мастеров получает удар прикладом; падает Копельман – то же самое. Через силу они поднимаются и плетутся дальше. Носителя Bombenkoffer’a особенно облюбовал его провожатый, и удар за ударом сыплется на несчастного, потерявшего к тому же в суматохе пенсне (скорее всего, речь о И.Рабиновиче). Бьют и других, кого больше, кого меньше; немногие увернулись от ударов.

Но вот мы у цели: виднеется военная тюрьма. Каждого грубо вталкивают в одиночную камеру.

В изнурении я бросаюсь на деревянную кровать и предаюсь мучительным размышлениям. Что за кошмар? Почему, за что? Мы явились сюда с самыми мирными целями; две недели тому назад нас дружески приветствовали, как дорогих гостей… Испанский консул гарантировал нашу безопасность. Неужто нас в самом деле приняли за шпионов? Но ведь мы дали правдоподобные объяснения; у каждого из нас в вещах находили шахматы, турнирные бумаги и пр.; о состязаниях печатались отчеты в газетах; наконец, разве нельзя было навести телефонную справку в Мангейме? И где же это видано, чтобы шпионы ездили гурьбой в 10 человек, из которых половина не может связать двух слов на языке страны?

25-го утром (7 августа) утром нас перевели в Amtsgefangnis (гражданская тюрьма – нем.), где рассадили по камерам группами в три и четыре человека. И то облегчение.

Так мы просидели еще 8 дней. Условия были самые отвратительные. Вопреки вывешенным на стене тюремным правилам, от нас отобрали все вещи, не оставив даже смены белья; немыслимо было в одной лоханке вымыть лицо и руки; парашу мы выносили сами. Единственная льгота состояла в получении своей пищи – теремная была невыносима. Но и за наши две марки мы изрядно голодали. И чем было убить время? Как шахматисты, мы наши выход из положения: заиграли в шахматы a l’aveugle (вслепую – фр.), без доски. Страницы шахматных изданий уже украшались плодами нашего тюремного творчества…

Раза три нас выводили на прогулку, и десять бледных, растрепанных фигур маршировали гуськом по маленькому тюремному двору, под грубые окрики надзирателя. Он нас безжалостно преследовал: стоило взобраться на подоконник, и любопытного ждало одиночное заключение.

Тем не менее, мы не переставали надеяться на освобождение. Я написал консулу, председателю Г.Ш.С. проф. Гебхардту и председателю Мангеймского клуба В.Гудеусу. В конце июля начальник тюрьмы объявил нам, что наше дело рассматривается в Карлсруэ. Наконец, 1 (14) августа нам было сказано, что мы свободны, но поезда вечером не было, и пришлось еще раз переночевать в тюрьме; в утешение нам позволили переодеться и взять кое-какие вещи. 2-го мы поднялись в 5 часов и пошли на вокзал в сопровождении сыщика; вещи на этот раз везли в тележке.

Хлопоты об освобождении

В Баден-Баден мы прибыли 2 (15) августа часов в 11. После обыска на вокзале шуцман повел нас в полицию; здесь уже спокойное обращение; атмосфера живущего иностранцами курорта дает себя знать. В полиции прописали, отобрали паспорта, объявили правила; здесь же мы узнали, что Сабуров давно приехал и живет в «Petersburger Hof’e». Через пять минут мы уже радостно его приветствовали. Случайное опоздание в Мангейме ему помогло; он сел в другой вагон и, будучи один, проехал благополучно. Потом он пересел в Карлсруэ, а не Раштатте: мы, очевидно, были введены в заблуждение кондуктором.

Но если Сабуров счастливо избежал тюрьмы, то можно себе представить его отчаяние, когда он увидел, что все другие куда-то пропали. Узнав, что мы в тюрьме, он с обычным рвением о нуждах русских шахматистов принялся писать и телеграфировать во все концы; и эти меры привели наконец к освобождению. Мы им обязаны, по-видимому, совместным усилиям упомянутого В.Гудеуса и консула.

Но интересно отметить отношение проф. Гебхардта. Еще весной мы его торжественно принимали в Петрограде (тогда еще Петербурге), как представителя самой выдающейся шахматной организации, дружественно встретившей нарождение Всероссийского союза. А когда речь зашла о том, чтобы выручить из беды русских гостей, проф. Гебхардт не нашел ничего лучшего, как с типичной для заядлого национал-либерала самовлюбленностью объявить, что в Германии с нами ничего дурного случиться не может. Тюрьма и побои, видно, не в счет…

Первые дни по приезде в Баден-Баден уверенность в скорейшем возвращении в Россию нас не покидала. Еще в тюрьме мы шутя держали пари на эту тему, и самые завзятые скептики назначали крайним сроком конец августа. И в баденском Bezirksamt’e (окружное управление – нем.) нам сказали, что можно будет уехать, как только восстановится правильное железнодорожное движение.

Но вот в один прекрасный день в газетах появилось сообщение о том, что, в силу соглашения между Германией и Россией, все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет будут задержаны. Мы сразу упали духом; но надо было все-таки и действовать. С одной стороны, мы направили в министерство внутренних дело в Карлсруэ прошение об освобождении нас, как гостей Г.Ш.С., которым только верность взятым на себя обязательствам и случайный арест помешали вовремя уехать; с другой – началось ежедневное паломничество в Bezirksamt.

Теперь нам пришлось познакомиться с бюрократическо-полицейскими порядками. Если бы понадобилось определить их одним словом, я бы не мог найти более подходящего выражения, чем «глумление», то грубое и откровенное, то хитрое и утонченное, всегда полное сознания своего превосходства и бесконечного презрения к другим.

Два мелких чиновника, д-ра Н. и К., игрою случая вознесенные в вершители судеб сотен иностранцев, не могли, конечно, удержаться от соблазна проявить свою силу. Наружное обращение их было относительно вежливым: кричали только в виде исключения; зато существо всякого распоряжения почти всегда скрывало какой-то подвох…

Русским документам об отношении к воинской повинности не верили, да почти ни у кого их и не было. И вот Bezirksamt распорядился, чтобы желающие уехать подверглись медицинскому освидетельствованию для определения Wehrfahigkeit, то есть пригодности к военной службе. Все, конечно, поспешили за это ухватиться. И тем, кто явился в первую очередь, посчастливилось: их отпускали сравнительно скоро, если только находился какой-либо физический недостаток. Так и нашу шахматную компанию покинули Алехин, Богатырчук и Сабуров. Но и здесь дело не обходилось без тонкого глумления. Всякая просьба сначала встречала отказ; затем шла торговля, которая кончалась заявлением: «Ну так и быть, ступайте, но только не в Россию (через Швецию), а в Швейцарию». Не могла же власть не понимать, что и оттуда можно проехать в Россию; и если многие сами предпочитали этот путь, как скорее уводящий из Германии, то ведь не эта же мысль озабочивала наших стражей. Очевидно, хотелось донять если не мытьем, так катаньем: пусть едут, но пусть и потратятся. Но мы и с этим мирились, будучи готовы ехать хоть кругом света, лишь бы ехать.

Однако нас ждало новое разочарование. 4 (17) сентября уехал Сабуров, а 5-го прием заявлений был прекращен. Как передавали, между нашими попечителями произошло разногласие: д-р Н. рад был случаю избавиться от лишних иностранцев, д-р же К. полагал, что их всех надо задерживать, и спор был представлен на разрешение министерства. 12-го пришел ответ. Мы опять вереницей протянулись в Bezirksamt. Теперь дело пошло быстро. Один за другим выходили просители с мрачными лицами: всем отказ. Всем, в том числе и страдающим грыжей, слабым сердцем, искривлением позвоночника, крайней близорукостью, одышкой и т.д. Вскоре вышло новое распоряжение: не отпускать более никого, даже женщин. Тем временем и наше прошение в Карлсруэ было оставлено без последствий. Казалось, всякая надежда потеряна…

Испытав ряд неудач в наших попытках освобождения, мы понемногу свыклись с мыслью о неизбежности длительного сидения на чужбине и если возобновляли изредка ходатайства, то больше для очистки совести и без веры в успех. А так как и на помощь наших хозяев из Германского шахматного союза (которая в первое время, несомненно, могла бы дать результаты) ввиду их по меньшей мере равнодушного отношения рассчитывать было нечего, то центр тяжести наших упований, естественно, переместился в Россию, где наши более счастливые товарищи делали всё возможное, чтобы так или иначе добиться нашего возвращения.

После уже упомянутого отъезда в сентябре 1914 г. троих из нас, а вскоре после них и еще одного, которому удалось освободиться в Берлине при помощи «толкача», наша шахматная кучка сократилась до 7 лиц (Боголюбов, Рабинович, Малютин, Селезнев, Флямберг, Романовский и Вайнштейн). Уже значительно позднее нам удалось напасть на след еще двоих шахматистов, утраченный в суматохе первых дней; из них одному пришлось особенно тяжело: он просидел несколько месяцев в тюрьме и в лагере, прежде чем, как и мы, получил относительную свободу…

В Баден-Бадене нам пришлось пробыть сравнительно недолго: едва успели мы обосноваться более или менее прочно, как вышло распоряжение о выселении иностранцев из ряда городов… Мы, после некоторых колебаний, переселились в Триберг, живописно расположенный в Шварцвальде, на высоте 700–800 метров, воздушный курорт. Туда же собралась довольно большая партия французов, и 10 (23) ноября 1914 г. в сонном зимой городке возникла колония пленных человек в 50. Впрочем, уже вскоре она начала таять. В одно декабрьское утро внезапно забрали и отправили в лагеря, дав всего 10 минут на сборы, всех мужчин-французов; потом мало-помалу разъехались русские дамы и дети, один бежал в Швейцарию, двое за неудачный побег угодили в лагерь и т.д.

С момента нашего водворения в Триберге период странствий для нас закончился, и потянулось тоскливое и однообразное прозябание изо дня в день, лишь изредка прерываемое сменой надежд на близкую свободу и горьких разочарований…