|

|

|||

СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ |

А и впрямь не судьба была сыграть Ботвиннику с Алехиным! Я как-то невнимательно читал раньше книгу "К достижению цели". А ведь там Михаил Моисеевич не скрывает, что, не получив ответа от Алехина на свое последнее письмо с требованием играть весь матч в Москве, он продолжал не терять надежды на успех предприятия. Вот строки о 12-м чемпионате СССР, который проходил осенью 1940 года: "Конечно, основной интерес был связан с участием Кереса: кто теперь, при изменившихся обстоятельствах, должен представлять Советский Союз в борьбе за первенство мира с Александром Алехиным?" Постойте-постойте, какой матч, когда почти вся Европа под пятой Гитлера, а чемпион мира заперт во Франции и не может без разрешения нацистов, оккупировавших Париж, покинуть страну?! Хотя… Это сейчас, ретроспективно, нам кажется, что такое просто немыслимо. Но Сталин, ежели кто запамятовал, заключив в 1939 году пакт о ненападении с Гитлером, видел тогда в Германии стратегического партнера, зато своих будущих союзников по антигитлеровской коалиции крыл последними словами. Вот передовица из майского номера "Шахмат в СССР" за 40-й год, за месяц до капитуляции Франции:

"Англо-французские империалисты, под предлогом защиты Польши, затеяли войну против Германии, стремясь уничтожить опасного конкурента и утвердить свою мировую гегемонию. Они пытались внести раздор между СССР и Германией, развязать войну между двумя великими народами и, оставаясь в стороне, загрести жар чужими руками… Советский Союз разоблачил провокационную политику англо-французских поджигателей войны и заключением договоров со своими соседями обеспечил безопасность своих социалистических рубежей. Попытка англо-французских империалистов вовлечь Советский Союз в войну окончилась крахом. Наша доблестная Красная Армия разгромила финских белогвардейцев и соединенные силы империалистических государств… Англо-французские империалисты стремятся вовлечь в войну всё новые и новые страны. Дания, Норвегия, Голландия, Бельгия и Люксембург уже стали жертвами империалистических планов англо-французского блока…"

Если можно было провести с немцами совместный парад в захваченном у поляков Брест-Литовске, то почему, спрашивается, нельзя устроить шахматный матч между чемпионами "новой Европы" и СССР – так сказать, для наведения мостов в сфере культуры? Ни Ботвиннику, ни Алехину не было никаких резонов уклоняться от матча. Первый получал шанс осуществить мечту всей своей жизни, а второму матч сулил хорошие деньги и возможность примирения с родиной, тем более что отчаянная попытка реанимировать идею матча-реванша с Капабланкой, предпринятая Алехиным в 1940 году, ни к чему не привела. Его жизнь явно зашла в тупик, и если выбирать из двух зол, то сталинская Россия, думаю, была ему все-таки ближе гитлеровской Германии. Но не сложилось…

|

Сублейтенант разведки |

Вызов на матч от Ботвинника мог послужить для Алехина спасательным кругом. Но советский претендент, как на грех, завалился в чемпионате страны и утерял моральное право на матч за мировое первенство. Михаил Моисеевич, вероятно, не рассчитывал на серьезную борьбу в этом чемпионате, сосредоточив все усилия на подготовке к матчу с Алехиным: после 11-го первенства он не сыграл ни в одном турнире, ограничившись тренировочным матчем с Рагозиным, которого разгромил со счетом 8,5:3,5. Когда же летом 40-го Эстония, как и вся Прибалтика, оказалась в руках Сталина и выяснилось, что в чемпионате СССР будут играть Пауль Керес, а также чемпионы Латвии и Литвы Владимир Петров и Владас Микенас, было уже поздно что-то менять в подготовке…

К слову сказать, и Керес совершенно не рассчитывал на такое развитие событий. На вопрос о своих планах в 1940 году он ответил: "В отношении шахмат ничего особенного. А вообще – занятия в Тартуском университете". Неудивительно, что его результат тоже оказался средним. Вдобавок Керес, в отличие от Ботвинника, вряд ли напрямую связывал чемпионат СССР с матчем за мировую корону. Не подозревая о сговоре за своей спиной, он витал в облаках, вынашивая планы честного спортивного отбора. В статье "О мировом первенстве" ("Шахматы в СССР", январь 1941) эстонский гроссмейстер предложил, по сути, первую стройную систему розыгрыша первенства мира:

|

Алехин в окружении претендентов |

Можно было бы предложить и другой план: сперва провести предварительные турниры – "европейский" и "американский", примерно с 6 участниками в каждом, по 2-4-круговой системе, а затем – финал с 4 победителями, по два от каждого турнира, по 4-6-круговой системе. Победитель финала был бы первым кандидатом…

Бушующая в Европе война не позволяет утверждать, что подобные международные турниры могут быть сейчас проведены. Лишь страна, где процветает мир – Советский Союз, может взять на себя организацию такого соревнования.

На основании бесед с Алехиным у меня сложилось впечатление, что он с подобным планом в принципе согласен".

Последнее замечание очень важно. Дело в том, что эти беседы, скорее всего, состоялись осенью 1939 года, когда, по словам Кереса, он "имел возможность по окончании "турнира наций" в Буэнос-Айресе анализировать с Алехиным некоторые позиции" (до появления статьи они больше не встречались). Отсюда можно сделать вывод: вопрос о матче между ними эстонец тогда не поднимал! Об этом говорит и свидетельство Флора, приведенное в книге Вальтера Хеуэра "Пауль Керес" (Москва, 2004): "Я спросил его, почему он во время пребывания в Аргентине не сделал попытки организовать встречу с Алехиным? Керес ответил: "Капа приехал туда раньше других мастеров"… Ну кто еще был способен на такой ответ, кроме Кереса?! Зная, что экс-чемпион ведет переговоры, он считал неэтичным перебегать ему дорогу, хотя и был уверен, что "заклятые друзья" опять ни о чем не договорятся. В конце года на вопрос, имеет ли Капабланка шансы против Алехина, он прямо заявил: "Они все равно не будут играть!"

У нас принято считать, что в предвоенные годы шахматный мир чуть ли не единодушно отдавал пальму первенства Ботвиннику. Это не так. Тот же кубинец, говоря о наиболее серьезном кандидате (разумеется, после него самого), назвал Кереса и Ботвинника – именно в таком порядке. А хотите узнать, в ком Алехин видел своего главного соперника? В книге Хеуэра есть ответ на этот вопрос: "Микенас вспоминает, как он на олимпиаде спросил Алехина о том, кто, по его мнению, ближайший соперник в будущем матче? Алехин осмотрелся кругом и, увидев Кереса, показал рукой в его сторону – вот он…"

СУПЕРЧЕМПИОНАТ

Из прессы: "Этот чемпионат проходит в дни, когда шахматная общественность страны отмечает 20-летие со дня возникновения шахматного движения в СССР, начало которому организационно положил первый чемпионат (всероссийская шахматная олимпиада, 1920). Как неизмеримо выросло и окрепло советское шахматное искусство за 20 лет своего существования! От небольшой организации, возглавляемой группой энтузиастов, мы пришли к мощной, непрерывно растущей организации, насчитывающей в своих рядах сотни тысяч квалифицированных шахматистов и буквально миллионы любителей… По своей массовости советское шахматное движение стоит на недосягаемой высоте для капиталистических государств, ибо только в нашей стране шахматы стали игрой миллионов, массовым, народным искусством. В рядах советской шахматной организации свыше 50 мастеров. В их среде такие выдающиеся гроссмейстеры, как М.Ботвинник и П.Керес, которые по праву считаются лучшими шахматистами мира, бесспорными претендентами на звание чемпиона мира…

|

По своему составу XII чемпионат является сильнейшим из когда-либо проводимых турниров на первенство СССР.

Отборочные соревнования помогли выявить наиболее достойных, талантливых мастеров, выдвинули крупные дарования. В чемпионате Москвы 1939 года, являвшемся отборочным турниром, испытанные мастера Белавенец, Кан и Юдович были вынуждены уступить право на участие в чемпионате СССР юному мастеру Смыслову; в чемпионате Украины это право завоевал молодой мастер Болеславский; в киевском отборочном турнире Алаторцев, Раузер и Чеховер были оттеснены молодыми мастерами Герстенфельдом, Стольбергом, Рудаковским. Так появилась новая замечательная когорта советских мастеров, которая в XII чемпионате СССР вступит в единоборство с общепризнанными авторитетами, к числу которых следует отнести чемпиона Латвийской ССР Петрова и чемпиона Литовской ССР Микенаса, мастеров международного класса взявших немало призов и исколесивших с шахматами в чемодане вдоль и поперек страны Европы и Америки" ("Шахматы в СССР", сентябрь и октябрь 1940).

|

Журнал "забыл" о чемпионате Ленинграда, тоже отборочном. И не случайно! Оказывается, участие прибалтийских шахматистов сыграло злую шутку с мастером Леонидом Шамаевым. Он занял в первенстве города 2-е место, и в апреле газета "64" назвала его в числе участников XII чемпионата СССР. Спустя два месяца, в бюллетене киевского полуфинала, был изображен символический трамвай № 12, среди пассажиров которого мы снова видим Шамаева. Но летом Прибалтика стала частью СССР, и чемпионов Латвии, Литвы и Эстонии обязали играть в главном турнире страны. Кем-то из участников надо было пожертвовать, и крайним почему-то оказался Шамаев, а не Рагозин, занявший в том первенстве Ленинграда более низкое место… Второй такой шанс в жизни Шамаеву больше не выпал.

Вадим Файбисович в статье, посвященной Леониду Шамаеву ("Шахматный Петербург" № 1, 2002), напоминает о сходной ситуации, случившейся в 1931 году на 7-м чемпионате СССР:

"Всесоюзная шахматная секция приняла тогда решение допустить в финал еще четверых: двоих, разделивших в полуфиналах второе место, но имевших худшие дополнительные показатели, а также не участвовавших в отборе Б.Верлинского и Ф.Богатырчука. В знак протеста П.Романовский и С.Готгильф (оба победили в своих группах) отказались играть в финале. Другие их не поддержали. Более того, их подвергли резкому осуждению, заставили писать покаянные письма. И все же этот поступок ленинградских мастеров украсил их биографии, а значит, и историю советских шахмат. В сороковом году не протестовал никто. При том, что пустить не вышедшего если и грех, то менее тяжкий, чем не пустить вышедшего".

Из прессы: "4 сентября – большой шахматный день страны: начался XII всесоюзный чемпионат. К восьми часам вечера участники первенства – сильнейшие шахматисты нашей родины – собрались во Всесоюзном комитете по делам физкультуры и спорта.

Семья советских шахматистов выросла, в ее ряды влились новые крепкие кадры. Тепло встречают все Владимира Михайловича Петрова, прилетевшего в Москву из Риги за два часа до собрания (Владас Микенас и вовсе опоздал на открытие, прибыв лишь на другой день, за два часа до начала первого тура). Среди участников – четвертый советский гроссмейстер Пауль Керес. В позиционный зажим фотокорреспондентов попали гроссмейстеры М.Ботвинник, А.Котов, Г.Левенфиш. Здесь много молодежи – талантливых советских мастеров: юный ростовчанин Марк Стольберг, москвич Василий Смыслов, чемпион Украины Исаак Болеславский…

Главный судья тов. Фогелевич огласил регламент турнира. Затем Г.Левенфиш обратился с кратким приветствием к шахматным представителям новых советских республик. Дружными аплодисментами встретили собравшиеся слова старейшего участника турнира.

Под бурные аплодисменты собрание приняло приветствие вождю народов товарищу Сталину.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Из разных городов, областей, республик могучего Советского Союза приехали мы в Москву, чтобы продемонстрировать достигнутые успехи на одном из участков социалистической культуры – в шахматном искусстве.

В дни, когда капиталистические страны охвачены пожаром второй империалистической войны, уничтожающей во имя интересов империалистической клики тысячи человеческих жизней и ценности человеческой культуры, – в нашей стране идет упорная, созидательная работа. Весь советский народ, сплотившись вокруг большевистской партии под руководством великого Сталина, строит новое, бесклассовое коммунистическое общество.

Благодаря мудрой сталинской политике мира народы нашей страны избавлены от ужасов войны. Под солнцем Сталинской Конституции ярко расцветают наука, культура, искусство, спорт во всех его видах… Невиданную нигде и никогда популярность приобрели шахматы – игра, любимая сейчас миллионами советских людей всех возрастов и профессий.

Мы, советские шахматные мастера, во славу своей любимой родины стремимся показать лучшие образцы своего творчества. Все условия для этого созданы…

Да здравствует наш вождь, друг и учитель великий Сталин!

Затем была проведена жеребьевка. Вот ее результаты: 1. Рудаковский, 2. Бондаревский, 3. Болеславский, 4. Смыслов, 5. Левенфиш, 6. Дубинин, 7. Петров, 8. Стольберг, 9. Рагозин, 10. Панов, 11. Вересов, 12. Макогонов, 13. Керес, 14. Котов, 15. Константинопольский, 16. Микенас, 17. Герстенфельд, 18. Лилиенталь, 19. Ботвинник, 20. Лисицын" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 6 сентября 1940).

Из прессы: "В дни туров игра начинается в 18.30 и заканчивается в 23.30. Время для обдумывания устанавливается: на первые 40 ходов – 2 часа 30 минут и на каждые последующие 16 ходов – по 1 часу с накоплением времени.

В случае если в течение партии три раза повторится одна и та же позиция, причем очередь хода будет каждый раз за одной и той же стороной, то, по немедленному требованию одного из участников, партия признаётся закончившейся вничью.

Соглашаться на ничью ранее 30-го хода участники могут лишь с разрешения главного судьи.

Победитель XII всесоюзного шахматного первенства получает звание чемпиона СССР 1940 года. Если на первое место выйдут двое или несколько участников, вопрос о первенстве решается специальным соревнованием" ("64", 30 августа 1940).

ПАРАД ОРАКУЛОВ

|

Флор: "Два главных фаворита турнира – Ботвинник и Керес. Ботвинник уже несколько раз завоевывал звание чемпиона СССР. Это давалось ему без особого труда, так как он значительно превосходил по силе остальных советских мастеров и был своего рода "экстра-классом". Но в лице Кереса у Ботвинника появился грозный соперник.

Все же и на этот раз Ботвинник сохраняет, на мой взгляд, лучшие шансы. Нельзя с уверенностью утверждать, что Ботвинник играет сильнее, чем Керес. У мастеров столь высокого класса исход борьбы зависит от "формы", в которой они находятся во время данного соревнования. Но у Ботвинника есть много того, чего не имеют другие. Все последние годы он играл изумительно ровно и не знал неудач. Секрет его успехов заключается не только в его шахматной силе, но и в ряде моментов внешахматного порядка. Ботвинник – тонкий психолог. Он умеет глубоко проникать в мысли своего противника и искусно избирает те начала, которые его партнеру наименее приятны.

В течение ряда лет я убеждался, что Ботвинник, несмотря на его молодость, обладает изумительными выдержкой и настойчивостью. С железной энергией он устанавливает, например, для себя режим во время турнира, который неизменно выдерживает до конца. Во время турнира для него не существует театра, кино. Он должен играть в шахматы.

Мне неизвестен ни один мастер, который бы так же серьезно относился к шахматам. Быть может, один Ласкер. Алехин также обладает уменьем основательно готовиться и брать себя в руки, но не всегда: часто он бывает легкомысленным. Но у Ботвинника нельзя обнаружить и следа легкомыслия – ни в игре, ни в жизни. Вот почему мне кажется, что в этом первенстве шансы на стороне Ботвинника. В самом "неблагоприятном" случае он будет вторым. Большего "несчастья" с ним произойти не может, так как он блестяще подготовлен и играет слишком ровно.

"Официальным" конкурентом Ботвинника является Павел Петрович Керес (Лилиенталя у нас тоже частенько называли Андреем Арнольдовичем), блестящий и импонирующий стиль которого снискал ему в СССР многих приверженцев. О его силе также нечего долго распространяться. После ряда выдающихся успехов на маленьких и самых больших международных турнирах в Западной Европе Керес приехал в прошлом году в Советский Союз, чтобы в Ленинграде и Москве найти свое Ватерлоо (в так называемом тренировочном турнире он поделил лишь 12-13-е места со Смысловым). Эту неудачу Керес успел уже загладить, но за границей. И вот теперь ему представляется возможность взять реванш у тех же противников в том же городе…

О Кересе нельзя сказать с такой же уверенностью, как о Ботвиннике, что он будет обязательно первым или вторым. Но Керес отдает себе ясный отчет о значении этого турнира и проявит всё свое искусство, чтобы победить.

Кроме Кереса соперником для Ботвинника может оказаться Котов, хотя для молодого шахматиста всегда бывает очень трудно повторить свой успех. У Котова есть кое-что общее с Ботвинником в складе характера. Он обладает отличной выдержкой, настойчивостью, спокойствием. Он играет очень цепко и проиграет, несомненно, лишь минимальное количество партий. Будет вполне закономерно, если он займет высокое место.

По-моему, никто больше не может претендовать на первое место. Все участники играют очень хорошо, но у них нет международного класса и опыта Ботвинника и Кереса. За первые шесть мест развернется упорная борьба. Лилиенталь и Смыслов обладают большим шахматным талантом и, нужно рассчитывать, станут в турнире высоко" ("64", 4 сентября 1940).

Керес: "Я второй раз приезжаю в Москву – на этот раз со счастливым сознанием того, что я – гражданин Союза Советских Социалистических Республик.

Последним серьезным соревнованием, в котором я участвовал, был матч с Эйве в начале 1940 года (+6-5=3 в пользу Кереса). Все же я подготовлен к турниру неплохо. Я следил за шахматной литературой, знакомился с партиями и анализами советских мастеров.

Борьба в XII всесоюзном чемпионате обещает быть интересной и очень напряженной. Лучшие шансы, по моему мнению, у Ботвинника. Однако и я приложу все усилия, чтобы взять реванш за свои неудачные выступления в прошлогоднем тренировочном турнире" ("64", 30 августа 1940).

|

Слова о "счастливом сознании" не стоит воспринимать буквально. Уж кого-кого, а Кереса вряд ли могла обрадовать "краснокожая паспортина", закрывшая ему свободу передвижения по миру. Рассказывает его биограф Вальтер Хеуэр:

"Летом 1940 года части Красной Армии вступили на территорию Эстонии – в соответствии с договором между правительствами СССР и Эстонии. На самом деле это была самая настоящая аннексия. Тут же возникли проблемы и у шахматистов: был распущен их союз, который как бы не адаптировался к новой жизни из-за своей "реакционной деятельности": он не учитывал интересы рядовых любителей. Такая же участь постигла и другие шахматные клубы. А Керес потерял свой журнал: были закрыты его банковские счета – ведь журнал содержался на призовые, которые Керес получал на международных турнирах…

Керес, как обычно, больше наблюдал, нежели говорил. Его тогдашний партнер по теннису вспоминал, что у обоих на сердце было тяжело.

Эйве: "Гражданин независимой Эстонии, которая принимала его как национального героя, Керес вынужден был влиться в сильную команду Советской России. Появились новые возможности но, как гласит старая истина, лучше быть первым на селе, чем последним в городе. Кроме того, было уязвлено чувство национального достоинства, и Керес, безусловно, от этого страдал".

Будучи уже в преклонных годах, Керес признался: "Я должен был играть в шахматы и ждать. Это перст судьбы".

Лилиенталь: "Я думаю, что основные претенденты на первое место – Ботвинник и Керес. Все же мне кажется, что лучшие шансы на стороне Ботвинника, отлично знакомого со всеми сильными и слабыми сторонами своих будущих противников.

Упорно бороться за победу будут, по-моему, и гроссмейстеры Котов и Левенфиш. Мне хочется отметить еще талантливого москвича Смыслова и юного ростовчанина Стольберга. Оба они, несомненно, растущие мастера с большим будущим. Смыслов сейчас уже является одним из сильнейших шахматистов столицы.

Со Стольбергом я познакомился года три-четыре назад во время моих выступлений в Ростове. Стольберг дважды играл против меня в сеансах одновременной игры (обе партии я, конечно, проиграл) и показал мне несколько своих партий того периода. Меня уже тогда поразила глубина фантазии 14-летнего школьника.

Во время подготовки к чемпионату СССР я особое внимание уделял физкультуре, занимаясь водным спортом. Чувствую я себя сейчас отлично. Приложу все усилия, чтобы хорошо сыграть в этом ответственнейшем соревновании" (там же).

|

Смыслов: "Летние месяцы я посвятил физической подготовке к чемпионату, которую считаю важнее изнуряющей многочасовой "шлифовки" дебютных вариантов. Посвятив шахматам лишь первые две недели после сдачи переходных экзаменов в Авиационном институте, я затем перенес подготовку на водную станцию и спортивные площадки.

В тренировочном турнире мастеров с участием иностранных гроссмейстеров я стал наравне с Кересом. Разумеется, я был бы более чем удовлетворен, если бы мне это удалось во второй раз. Во всяком случае, приложу все усилия к тому, чтобы мое первое выступление в чемпионате СССР было успешным. Я готов к предстоящей исключительно напряженной борьбе.

Кто победит в чемпионате? Вряд ли я сильно погрешу против истины, высказав предположение, что шансы на первые места особенно велики у Ботвинника, Кереса и Лилиенталя" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 6 сентября 1940).

Панов: "Думаю, что очень хорошо себя покажет молодежь, впервые выступающая в турнире, но едва ли кто из ее представителей будет претендовать на первое место.

К числу моих фаворитов, кроме Кереса и Ботвинника, относятся гроссмейстер Котов, Лилиенталь и Рудаковский. Свои шансы расцениваю довольно благоприятно и думаю, что во всяком случае буду в первой половине таблицы…

Очень жалею о неучастии Белавенца, Богатырчука, Кана, Алаторцева, И.Рабиновича и Юдовича.

Богатырчук: "Истекший год прошел для меня в напряженной творческой работе. В первой половине года я готовился к защите докторской диссертации (20 июня Ф.П. стал доктором медицинских наук), во второй – принимал участие в ряде научных конференций и съездов.

В последние два года я вынужден был отказываться от участия в состязаниях. Между тем я испытываю большой шахматный "голод". Чувствуя в себе еще достаточно сил, я не думаю бросать шахматы. Есть еще порох в пороховницах!" ("64", 1 января 1941).

Если бы они играли, осуществилась бы моя старинная мечта об участии в турнире 28-30 человек, где случайные проигрыши не играют никакой роли. Думаю, что такой турнир был бы исключительно интересен" (там же).

ШАХМАТНОЕ ЭЛЬДОРАДО

На этом чемпионате выпускался один из лучших бюллетеней, который мне довелось видеть. Квалифицированные отчеты Флора о каждом туре (ближе к концу расписались и участники), лучшие партии даны с комментариями (большей частью с авторскими), в каждом номере беседа с кем-то из участников или с интересным зрителем, много стихов, фотографий и шаржей. Но вот репортаж Ф.Окта "Вокруг турнира" – только один на все 15 бюллетеней.

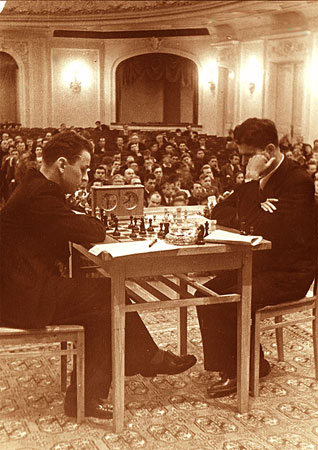

"Каждую ночь, через 7 минут после боя кремлевских курантов, к микрофону подходят шахматные мастера. И эфир разносит их рассказы об итогах турнирного дня… По этим рассказам можно судить о том, что происходило на десяти черно-белых столиках, установленных на обрамленной цветами сцене Большого консерваторского зала.

Москва, да и не только Москва, переживает сейчас шахматные дни. Шахматами полны газеты, о них говорят всюду: в метро, поездах, трамваях. Вести о троекратной победе ростовчанина Игоря Бондаревского и о поражении трех гроссмейстеров интересуют десятки и сотни тысяч людей, играющих и даже не играющих в шахматы.

Двухтысячный зал ежедневно полон. Все взоры обращены на участников соревнования и на демонстрационные доски, отражающие ход за ходом турнирную борьбу.

Г.Рошаль (кинорежиссер-орденоносец): "Вряд ли возможно представить себе вид зрелища, где бы зритель мог проявить такую же активность, как на шахматном турнире. Ему достаточно перевести глаза, чтобы из пламенных страстей одной партии перейти в размеренную тишину другой. Он каждый вечер создает себе по собственному усмотрению комбинацию впечатлений, являясь бесспорным участником действия, происходящего на сцене. Ему дано по своему вкусу выбирать мизансцены и драматические конфликты.

Именно поэтому я люблю посещать турниры и слежу, как за родственной областью, за великолепным искусством шахмат, особенно когда они в руках блистательных мастеров, которыми так богата наша страна".

Н.Крючков (киноартист, дважды орденоносец): "Я следил за борьбой сильнейших не только как начинающих шахматист, но и профессионально – как актер. Если бы мне на сцене или в кино пришлось изображать шахматного мастера в "боевой" обстановке, я постарался бы передать бурю переживаний, закованную в панцирь внешнего спокойствия. Участники, сделав ход, неторопливо прогуливаются, а внутри у них всё клокочет. Они смотрят на доски соседей невидящими глазами: их мысли поглощены собственной партией. В эти часы они превращаются в сгусток воли, комок нервов" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 9 и 30 сентября 1940).

Многим отличается двенадцатое первенство от всех других шахматных соревнований. Об этом уже говорили и писали. Хочется сказать о еще одном отличии сегодняшнего чемпионата, о его особенности и примечательности.

Москвичи, знающие сцену Большого зала Консерватории, сегодня ее не узнают. Не видно колоссального – одного из самых больших в мире – органа. Этот музыкальный агрегат закрыт от взоров еще более грандиозным по своей высоте сооружением – демонстрационными досками. Установлены они в два яруса и возвышаются над полом сцены более чем на 10 метров, то есть на высоту трехэтажного дома.

|

В Большом зале Московской консерватории на первом туре чемпионата |

Каждая из досок имеет площадь более четырех квадратных метров. Она снабжена рядом световых электрифицированных надписей, сигнализирующих о том, чей ход, и результат партии. С завтрашнего дня на доске также будут отмечаться и номера ходов. На всех предыдущих соревнованиях демонстраторы передвигали фигуры с помощью шестов. На новых досках фигура, делающая ход, исчезает с доски и появляется на новом месте. Такого рода демонстрационные доски применяется впервые. Эту оригинальную конструкцию разработал начальник шахсектора Всесоюзного комитета тов. В.Снегирев. При этой системе демонстрации партий нужна большая точность и высокая шахматная квалификация. Поэтому к этой работе привлечены 20 высококвалифицированных шахматистов – кандидаты в мастера и первокатегорники. Среди них: Симагин, Бонч-Осмоловский, Тарасов, Авербах, Голубовский, Бейлин, Дзагуров и др. Полевые телефоны связывают второй ярус с демонстраторами, находящимися на сцене. Для большей точности каждый ход записывается 4 раза и, кроме того, каждый из демонстраторов переигрывает его на доске.

Авербах: "Взявшись демонстрировать партии чемпионата, я снова рядом со своим кумиром. Участники соревнования тесно обступили стол, за которым играет Ботвинник, наблюдают за каждым его ходом, следят за каждым жестом. Но он замкнут, погружен в себя, мнителен, просит окружающих отодвинуться от столика. Его не покидают всякие подозрения, особенно когда он узнаёт, что демонстраторы в своем большинстве кандидаты в мастера. Он требует, чтобы никто из нас не приближался к столу Смыслова (по-видимому, во избежание того, чтобы тот не воспользовался чьей-то подсказкой)" (журнал "Время и мы" № 123, 1994).

Кроме демонстрационных досок, установленных в зале, столько же досок размещено в фойе. Здесь в определенные часы происходит комментирование партий.

|

В фойе чемпионата |

…Сотни центральных, республиканских, областных и городских газет изо дня в день освещают на своих страницах ход турнирной борьбы. Многие редакции прислали в Москву своих специальных корреспондентов. Для их обслуживания организовано специальное пресс-бюро.

Два раза в день пресс-бюро выпускает краткие информационные сообщения, составляемые мастерами. В стиле оперативной сводки в них излагается ход боев. Особенно жарко здесь бывает к концу дня. Когда на сцене заканчивается цейтнот, начинается цейтнот в пресс-бюро. По специально установленным городским и междугороднему телефонам начинается передача сообщений. Дежурящих в бюро мастеров осаждают журналисты. Сюда же выходят и участники чемпионата.

Специальное отделение почты и телеграфа обслуживает чемпионат. В вестибюле устроены киоски "Союзпечати" и Могиза.

Двенадцатый чемпионат может служить примером культурного, подлинно советского его проведения" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 12 сентября 1940).

ВТОРАЯ ПОПЫТКА ФЛОРА

Столько неожиданностей не приносил, наверное, ни один чемпионат. Уже стартовые туры спутали все прогнозы. Ну кто мог предположить, что Ботвинник, который прошел предыдущий чемпионат без единого поражения, проиграет в первый же день? Думал ли кто, что Керес способен проиграть две партии подряд, а юный Стольберг, наоборот, выиграть четыре? А в чью голову, скажите, могла прийти мысль, что Котов огребет на старте пять нулей?! На этом фоне три из трех Бондаревского, даже с учетом победы над Ботвинником, уже не выглядели чем-то сногсшибательным…

|

Флор: "На протяжении всех 14 туров главному фавориту турнира Ботвиннику не удалось вырваться вперед. К общему удивлению, во главе турнира идет не Ботвинник, не Керес, а юный Смыслов. Он захватил лидерство в день доигрывания, выиграв все три отложенных партии. Заслужил ли он свое положение в турнире или здесь не обошлось без счастья? Конечно, Смыслову немного "везло", но кроме счастья он должен был кое-что показать, чтобы после 14 туров оказаться на первом месте и к тому же без поражений.

Смыслову обеспечено одно из первых мест, но займет ли он первое? Это во многом зависит от состояния его нервной системы…

На очко позади Смыслова, принимая во внимание вероятные результаты отложенных в 14-м туре партий, идут Ботвинник, Бондаревский и Лилиенталь

После 10-го тура Ботвинник был на первом месте, и, казалось, дальше всё пойдет по установившимся правилам. Но в 11-м туре он проиграл Макогонову, и этот второй проигрыш лишил чемпиона СССР необходимого спокойствия. На его последних партиях лежит печать некоторой нервозности и неуверенности.

Все же давно известно, что Ботвинник превосходно умеет финишировать, и он, конечно, приложит все усилия, чтобы сохранить свой титул.

|

Владас Микенас (слева) |

Лилиенталь, не сумевший белыми добиться преимущества в партии с Микенасом из 14-го тура, несколько испортил свои шансы. Ему предстоят встречи с Ботвинником, Бондаревским и с тремя сравнительно менее опасными противниками. Правда, в этом турнире не раз уже было доказано, что "менее опасные" противники оказываются самыми опасными.

Ни за что не догадаетесь, кого Флор отнес к "менее опасным"!

Микенас: "Мне предстоят встречи с Ботвинником, Бондаревским, Болеславским и Смысловым – и это всё лидеры чемпионата. Неудачный турнирный миттельшпиль – дебют чемпионата я разыграл сносно – обязывает меня к агрессивной игре в эндшпиле. Постараюсь на финише испортить настроение лидерам" ("64", 25 сентября 1940).

Нелегкий финиш предстоит Бондаревскому. Большое значение будет иметь его партия с Лилиенталем из последнего тура.

На пятое место неожиданно для многих вышел Болеславский. В партии с Макогоновым он показал себя как тонкий тактик. Неудачно начав турнир (2,5 очка в шести турах), Болеславский сейчас разыгрался и, по-видимому, сохранил силы для финиша, на котором еще предстоит встреча с двумя гроссмейстерами. К концу турнира он желал бы, вероятно, занимать место не худшее, чем сейчас, когда идет впереди Кереса. А это не так уж плохо.

Керес и Макогонов занимают сейчас 6-7-е места. После проигрыша Рудаковскому шансы эстонского гроссмейстера значительно понизились. Если он наберет 4,5 очка из 5 и в том числе выиграет у Смыслова, он сможет его догнать. Но посредством "если" трудно побеждать в турнире. В Буэнос-Айресе на "турнире наций" Кересу удалось выиграть все шесть последних партий. Но Буэнос-Айрес – не Москва, и я считаю, что шансы Кереса даже на дележ первого места невысоки.

Керес: "Мне еще предстоят встречи с некоторыми претендентами на первые места. Постараюсь понизить их шансы и одновременно улучшить свое положение в турнире.

Пока впереди идет Смыслов. Своим успехом он в первую очередь обязан тактическому мастерству и очень упорной и цепкой защите" (там же).

Макогонов неожиданно проиграл Болеславскому. Неожиданно потому, что он вообще проигрывает очень редко. Это очко на финише трудно будет наверстать. Бакинский мастер уже добился в этом турнире большого успеха, выиграв у Ботвинника и Кереса. Таким результатом в турнире ни один участник похвастать не может.

Кроме упомянутых мастеров никто не имеет шансов быть впереди. Однако остальные участники, бесспорно, будут бороться за лучшие места после лидеров" ("64", 25 сентября 1940).

ДОЛОЙ МОНОПОЛИЮ!

|

Левенфиш: "Перед началом турнира в статье для одной газеты я написал, что Смыслов имеет шансы занять первое место. Редактор поморщился. Ему показалось слишком смелым подобное предсказание. Четыре гроссмейстера, новые балтийские мастера – и вдруг на первом месте 19-летний юнец. Невероятно. И фраза была вычеркнута.

На финише Смыслов отстал на пол-очка и должен был довольствоваться 3-м местом. Но на первом месте оказались такие же неожиданные гости – Бондаревский и Лилиенталь.

Мне, работающему с молодежью не первый год, этот внутренний скрытый процесс роста был ясен, но для большинства он оказался непредвиденным. Я давно уже считал, что новые крупные таланты могут выйти только из рядов самых молодых мастеров, быстро продвигающихся по шахматной лестнице.

|

Итоги турнира достаточно показательны. Первое место поделил Бондаревский – стаж мастера 3 года. Третье место завоевал Смыслов – стаж 2 года. Пятое место поделил Болеславский – стаж 1,5 года. Седьмое место заняли Дубинин (стаж 2 года) и Вересов (стаж 3 года).

Этот итог был бы еще более показателен, если бы молодежь умела в нужный момент закреплять свое положение. Но ни Бондаревский, ни Болеславский не постигли еще секрета игры "на ничью", которым так гордится Флор. Поражения в последнем туре лишили пока что Бондаревского звания чемпиона СССР (придется добывать его в матче), а Болеславского – чистого 4-го места…

Бондаревский: "Меня радует не только мое достижение, но и огромный успех молодых мастеров, которые в этом турнире наконец-то заявили о себе полным голосом. Прошли те времена, когда всесоюзные первенства были монополией одного гроссмейстера (выделено мною. – С.В.). Сейчас вряд ли кто сможет лидерствовать на протяжении всего турнира вне конкуренции. У гроссмейстеров мы должны еще многому учиться, но они уже не имеют такого перевеса над ведущими мастерами в технике и дебютной эрудиции, какой ощущался в прошлые годы. Теперь прорицателям придется окончательно отказаться от попыток предсказывать победителя до начала турнира" ("64", 5 октября 1940).

В чем выражалось преимущество гроссмейстеров над остальными мастерами, что обеспечивало им в конечном счете победу в предыдущих первенствах? Дебютная эрудиция, стратегическое маневрирование и эндшпильная техника. Важнейшим итогом XII чемпионата я считаю, что по всем этим разделам молодые мастера значительно продвинулись вперед.

Особенно наглядно этот процесс сказался в области дебюта. Подготовка большинства участников оказалась весьма солидной. Они приехали с обновленным, хорошо разработанным репертуаром.

Для примера возьмем Бондаревского. Против Ботвинника он подготовил систему Земиша, внеся существенные улучшения в разработанный Ботвинником же план развития. Против испанской был заготовлен вариант со взятием на е4. Защита Тартаковера в ферзевом гамбите принесла ему два очка в партиях с Дубининым и Микенасом. Рагозин неведомыми путями запутал Бондаревского в защите двух коней, а Смыслов поставил под сомнение любимую защиту Бондаревского – вариант Мак-Кэтчона во французской защите – тоже явно домашняя заготовка. Болеславский и Константинопольский регулярно применяли староиндийскую (ее следовало бы назвать украинской, так как истоки ее ведут к Богатырчуку) и вопреки всем руководствам получали лучшую игру и т.д.

Раньше Ботвинник собирал обильную жатву в дебюте, теперь молодые мастера усвоили метод Ботвинника и успешно применяют его сами.

Партии Кереса с Болеславским и Смысловым, Ботвинника с Дубининым и Смысловым показывают, что выжимание очков в равном миттельшпиле становится весьма трудной задачей, а когда гроссмейстеры хотя нарушить насильственным путем равновесие, как это сделал Керес против Рудаковского, то они проигрывают. Бондаревский, Смыслов, Болеславский, Стольберг дали целый ряд хороших эндшпилей и спасали безнадежные на первый взгляд окончания.

Таким образом, разрыв между гроссмейстерами и мастерами резко сократился. Вот почему, несмотря на исключительный состав чемпионата, молодежь, нарушив традиции всех предшествовавших первенств, сказала впервые свое веское слово.

Из прессы: "И Ботвинник, и Керес недостаточно подготовились к чемпионату и не показали в нем своей подлинной силы, но тот факт, что Бондаревский, Лилиенталь и Смыслов встали выше их, говорит о многом. Это значит, что наши ведущие мастера достигли уже уровня шахматистов экстра-класса, присущего кандидатам на мировое первенство. Звание шахматного чемпиона мира должно принадлежать Советскому Союзу, и оно, бесспорно, будет нами завоевано" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 4 октября 1940).

Звание чемпиона осталось неразыгранным. Кому оно будет принадлежать – решит матч между победителями турнира Бондаревским и Лилиенталем.

ШЕСТЕРКА ПЕРВАЧЕЙ

|

Лилиенталь провел весь турнир с большим подъемом без единого поражения, правда, не без содействия Рагозина и Левенфиша. В ряде партий (против Дубинина, Ботвинника, Бондаревского) он использовал ошибки противников с предельной технической ясностью, которой могли бы позавидовать Капабланка и Флор. Лилиенталь многому научился у советских мастеров – в частности, в области дебютной эрудиции. Против Кереса он добился упорной защитой превосходной позиции, но смалодушничал и предложил ничью. На финише эти пол-очка ему пригодились бы. Победа Лилиенталя подтвердила, что он является полноценным гроссмейстером.

|

Но от довольства собой еще очень далеко до самодовольства. Предстоит решительный матч за звание чемпиона СССР. К нему надо основательно подготовиться, то есть прежде всего как следует отдохнуть" ("64", 5 октября 1940).

По словам Виктора Васильева, свой успех Лилиенталь объяснял ему двумя причинами:

"Во-первых, окунувшись в шахматную жизнь Советского Союза, он быстро понял, что без основательной подготовки на одном таланте далеко не уедет. Разумеется, ему нелегко было с большим опозданием восполнять пробелы в своем шахматном образовании, но кое-чего он несомненно добился. Во-вторых, перейдя на оседлый образ жизни, он упорядочил свой режим и стал к тому же серьезно заниматься физическими упражнениями. Поселившись летом 1940 года в Загорянке, Лилиенталь вставал в шесть утра и часами занимался греблей и плаванием" (из книги "Андре Лилиенталь", Москва, 1989).

19-летний Смыслов занял 3-е место, отстав на пол-очка. Уже этот один итог показывает, какое большое дарование мы имеем в лице Смыслова. Но еще более подкупает стиль его игры. Он удивительно разнообразен. Тяжелые маневренные партии против Ботвинника и Лилиенталя, тонкая жертва пешки и быстрый разгром Рудаковского, упорная защита плохой позиции против Болеславского, разнос несолидно игравшего Рагозина, весьма неясная и сложная жертва фигуры против Панова. Я лично жду от Смыслова выдающихся достижений в будущем. Очень жаль, что не добрал пол-очка. Матч-турнир между Бондаревским, Лилиенталем и Смысловым был бы исключительно интересным.

Из прессы: "Его стиль напоминает игру молодого Капабланки. Как и он, Смыслов довольно поверхностно разыгрывает дебют и нередко попадает в плохое положение. Но здесь начинает сказываться феноменальное мастерство его разностороннего позиционного стиля и в первую очередь – мастерство защиты. Железная выдержка, исключительно тонкое понимание эндшпиля и вообще технической стороны игры, очень своеобразная, глубокая оценка обоюдных контршансов составляют такую стальную броню, которую могут пробить только самые сильные комбинационные удары. Если учесть, что стиль Смыслова отнюдь не является, как у большинства позиционных мастеров, выжидательным или основанным на пассивном лавировании, а чрезвычайно энергичен и агрессивен, то станет ясным, что в лице Смыслова мы имеем быстро развивающегося мастера, по дарованию не уступающего крупнейшим мировым именам" ("Шахматы в СССР", октябрь 1940).

Смыслов: "Поразительней всего то, что утомительный турнир меня не утомил. Пожалуй, я не особенно возражал бы, если бы число участников увеличили до 30. Усиленные занятия спортом помогли мне выбраться на третье место, так как я сохранил свои силы и на финише.

Я удовлетворен своим счетом с гроссмейстерами, которым я не проиграл ни одной партии. Чемпионат обогатил меня тем, чего мне до сих пор не хватало, – опытом. Вооружившись им, постараюсь в ближайших соревнованиях закрепить свой успех" ("64", 5 октября 1940).

|

Бондаревский: "Мне хочется отметить, помимо Смыслова, молодого чемпиона Украины Болеславского. Этот мастер с исключительным упорством и настойчивостью умеет работать над собой. Поражает быстрота, с какой он разыгрывает дебюты. Чувствуется, что избираемые системы продуманы и изучены им до конца" ("64", 5 октября 1940).

Болеславский: "Я ехал с надеждой набрать 50 процентов очков. Но так как программа-минимум оказалась выполненной досрочно, пришлось на ходу переключаться на программу-максимум. Я и в Москве не изменил своему обыкновению – начинать финишировать уже с середины турнира. Гроссмейстер Флор упрекал меня в том, что я трачу слишком мало времени на обдумывание, и в этом искал причину моих неудач в первых турах. Но, во-первых, я нередко допускал просмотры после долгого раздумья, тогда как сильнейшие продолжения находил сразу. А во-вторых – нет худа без добра: привычка к быстрой игре помогла сэкономить силы для решающего этапа борьбы" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 27 сентября 1940).

Керес занял с трудом 4-е место, Ботвинник поделил с Болеславским 5-6-е места. Два шахматиста с мировым именем. Два претендента на мировое первенство. Читателя, разумеется, интересует, где причина их относительной неудачи.

Керес в первых турах пострадал от Макогонова и Вересова, недооценив противников. Пришлось во избежание провала перейти на солидные рельсы. Но конкуренты выигрывали и, видя, что шансы на первое место исчезают, Керес предпринял еще одну попытку против Рудаковского, и она кончилась крахом. Затем произошел несчастный случай – просрочка времени с Бондаревским. Керес окончательно потерял шансы стать чемпионом СССР. Тогда, оставив все расчеты, Керес стал просто играть в шахматы, и тут-то его талант развернулся во всю ширь. Его партия с Петровым великолепна, и жаль, что Керес только в последнем туре вспомнил о своем комбинационном таланте.

|

В этой партии эстонский гроссмейстер уже в дебюте угодил в хитрую ловушку, |

Керес: "Мои спортивные результаты в этом турнире, как и ряд сыгранных партий, я считаю малоудовлетворительными, так как я в них допускал просмотры. Объясняется это рядом причин. Одна из них – это попытка играть на выигрыш в равных положениях. При этом даже малозаметные мои ошибки строго наказывались. Другой, не менее важной причиной является то, что я был недостаточно подготовлен к чемпионату и к тому же недавно перенес довольно тяжелую болезнь. Всё это и отразилось на моей спортивной форме" ("64", 5 октября 1940).

Флор: "Утешением Кереса является то, что ему удалось стать выше своего главного конкурента – Ботвинника" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 4 октября 1940).

Ботвинник начал также неудачно, но затем вошел в колею и стал набирать очки. После 14-го тура Ботвинник догнал Лилиенталя и вышел вместе с ним на второе место, на очко сзади Смыслова. Учитывая оставшихся партнеров, можно было считать победу Ботвинника или в крайнем случае дележ первого места обеспеченным. Но произошел непредвиденный никем случай. Впервые за 10 лет нервы Ботвинника не выдержали на финише. Последовали два жутких поражения от Микенаса и Лилиенталя – и чемпионство 1940 года уплыло в новые руки.

УДАЧНИКИ И НЕУДАЧНИКИ

|

"Гроза гроссмейстеров" |

Из прессы: "Срыв прекрасно стартовавшего Макогонова, который к 11-му туру был в пятерке лидеров, малообъясним. Обычно Макогонов все прежние турниры проводил ровным темпом и к концу их выходил на одно из высоких мест. Его игра своей глубиной, разносторонностью и стремлением строить все свои замыслы на солидном позиционном фундаменте очень напоминает игру знаменитого немецкого мастера Рихарда Тейхмана" ("Шахматы в СССР", октябрь 1940).

Для последних двух мастеров этот результат большой и заслуженный успех. Вересов давно известен как агрессивный мастер и в этом турнире дал ряд боевых партий. Но и Дубинин значительно изменил свой стиль и не останавливался перед жертвами, лишь бы захватить инициативу. Болеславскому он предложил пешку, Рагозину – качество. "Я в этом турнире никого и ничего не боюсь", – сказал мне как-то Дубинин.

|

Из прессы: "Вересов – яркий шахматист интересного комбинационного стиля. Большой мастер атаки, он раньше плохо играл в позициях, где ему приходилось защищаться, недостаточно владел техникой позиционного маневрирования. Преодолевая эти недостатки, он проделал большую работу, в результате чего выдвинулся в число ведущих советских мастеров.

Крепко и солидно играющий Дубинин в этом турнире был смелее, предприимчивее, чем в других соревнованиях. Окрепла у него и техника реализации материального и позиционного перевеса" ("Шахматы в СССР", октябрь 1940).

О занявших место в нижней половине таблицы Лисицыне, Константинопольском, Панове много не скажешь. Эти старые знакомцы за последние годы не раз оказывались в этой позиции.

Рагозин играл слишком азартно. Одно время дела его поправились, но трагическая ничья с Ботвинником лишила его вконец душевного равновесия.

Большего можно было ждать от Петрова, обладающего солидными знаниями и прекрасным пониманием позиции. Он потерял душевное равновесие после проигрышей Болеславскому и Смыслову, хотя обе эти партии были доведены им до выигрышной позиции. Иначе Петров занял бы более высокое место, соответствующее его солидному таланту.

|

Сам Петров называл причиной своей неудачи "плохую тренировку и постоянные цейтноты", но, думается, это была не вся правда. В хранящейся у меня рукописи воспоминаний его вдовы Галины Петровой-Маттис есть такие строки:

"Как-то мы с Володей были в гостях у Флоров в Праге. Зашел разговор о Москве. Зная от Раисы, что Сало не хочет туда переезжать, я задала какой-то вопрос, касающийся этой темы. Сало резко отзывался о жизни в Советском Союзе. Говорил, что там надо бояться каждого своего слова, что там всё подслушивают, всё выведывают, что надо бояться каждого нового человека, с кем встретишься. Рая ему возражала, на это он отвечал очень резко и раздраженно. Наверное, такие разговоры между ними уже бывали. Невольно я оказалась виноватой в этой "перепалке". Володя потом на меня сердился: "Ты же видишь, какие они с Раей разные, а мы с тобою так многого не понимаем и не знаем, какова на самом деле жизнь там. Мы восторгаемся гастролями советских артистов, бегаем на все советские фильмы, любим советские песни, но литературой и прессой питаемся в основном эмигрантской, а не советской – то ли верить, то ли нет, не знаем" (с этими словами я в то время была согласна). Как там на самом деле, думали мы, узнаем ли правду? К несчастью, эту правду Володе суждено было узнать…"

Неистовый Микенас специализировался на гроссмейстерах: выиграл у Ботвинника, у меня и чуть было не "привез" Кереса и Лилиенталя. Зато во многих других партиях он отдавал очки без боя. Во всяком случае, его боевой стиль завоевал ему симпатии среди московских зрителей.

Флор: "Три "балтийских мушкетера", которые в первом туре привели в восхищение московскую публику, естественно, испытывали после своей победы большой подъем. В гостинице, за ужином, завязалась веселая беседа. Речь зашла о начале карьеры Кереса.

- Помнишь, Пауль, – спросил Микенас, – как я тебе 10 лет назад давал уроки шахматной игры?

- О, да, – ответил благодушно Керес. – Но, к счастью, я ничему от тебя не научился…" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 7 сентября 1940).

Стольбергу не хватает спортивной выдержки. Он был главной сенсацией первой четверти турнира – 4 очка из 5. Но два рядовых проигрыша Ботвиннику и Бондаревскому выбили его из колеи, и до конца турнира он был неузнаваем. Его большое дарование неоспоримо.

Герстенфельду и Рудаковскому прежде всего не хватает дебютной эрудиции. Во многих партиях они сразу же попадали в безнадежные положения. Однако партии Рудаковского с Кересом и Котовым, Герстенфельда с Ботвинником и Болеславским показывают большие возможности этой молодежи.

|

|

Из прессы: "Герстенфельд Эдуард (род. в 1915 г.) – талантливый шахматист, считавшийся одним из сильнейших мастеров бывшего Польского государства. Он не раз выигрывал первенства Львова и Лодзи" ("64", 26 мая 1940).

Вместе с Герстенфельдом в число советских шахматистов попали и другие польские игроки: многократный чемпион Львова Генрих Фридман, почти бессменный чемпион Лодзи Исаак Аппель, призер венских турниров Симон Рубинштейн…

|

Призом моему отцу, |

Котов: "Со мною, к сожалению, случилось то, что часто происходит с молодыми спортсменами. Постепенно я свыкся со своим высоким шахматным "чином" и начал считать себя чуть ли не непобедимым. На двенадцатом чемпионате страны я даже перестал соблюдать элементарный спортивный режим, не говоря уже о том, что недостаточно готовился к чемпионату. Наказание последовало страшное. На старте я проиграл пять партий подряд и, как ни изощрялся впоследствии, разделил предпоследнее место" (из книги "Записки шахматиста", Москва, 1957).

Из прессы: "Потеряв в результате первых поражений шансы на первое место, Левенфиш испытал творческую депрессию и очередные партии проводил или в слишком рискованном, авантюрном стиле, или, наоборот, не использовал всех своих шансов, довольствуясь быстрой ничьей" ("Шахматы в СССР", октябрь 1940).

"Оформление" турнира было превосходным. С любого места можно было наблюдать за каждой из 10 партий. Демонстраторы партий были "вынесены" за сцену. В фойе читались лекции, организовывались сеансы, образцово работало пресс-бюро.

Всесоюзный комитет проявил немалую заботу об удобствах участников, размещении их, питании.

Этот чемпионат со всей остротой ставит вопрос о правильной организации зрительного зала. На мой взгляд, при устройстве турнира должна быть создана обстановка, обеспечивающая участникам максимальное выявление творческих возможностей и прежде всего тишину. Но как быть с волнующейся двухтысячной аудиторией, которая встречает каждый результат продолжительными аплодисментами? Не знаю. Во всяком случае, для меня этот последний час игры оказался роковым, и я раздавал очки и половинки щедро направо и налево. В меньшей степени, но также пострадали Ботвинник, Макогонов, Рагозин, Константинопольский и другие.

Двенадцатое первенство оказалось переломным. Новые звезды засверкали на шахматном небосклоне.

Лилиенталь: "В этом турнире молодежь "затерла" гроссмейстеров. Но хотя она очень талантлива, сравнительный неуспех Ботвинника и Кереса, несомненно, вызван случайными обстоятельствами. Подобные кризисные периоды знали все выдающиеся шахматисты. Я полагаю, что и Ботвинник, и Керес очень скоро, в следующем же крупном соревновании, возьмут убедительный реванш" (бюллетень "XII шахматный чемпионат СССР", 4 октября 1940).

Не только Москва и Ленинград, но и Ростов, Баку, Днепропетровск, Горький, Минск выдвигаются как крупные шахматные центры. В двенадцатом первенстве, как в зеркале, отразился повсеместный культурный рост нашей могучей социалистической родины" ("64", 5 октября 1940).

ЧТО С БОТВИННИКОМ?

Этот вопрос волновал общественность, как никакой другой. Все-таки Ботвинник был трехкратным чемпионом страны, признанным лидером советских шахматистов. И хотя в публичных оценках преобладало мнение, что это всего лишь досадная случайность, эксперты пытались найти причину срыва Ботвинника. Левенфиш, напомню, видел ее в "продолжительных аплодисментах", мешавших на пятом часу игры, Флор – в "плохой форме", Керес считал, что вторую половину турнира Ботвинник вообще "провел в чуждом для него стиле", будучи вынужден "играть все партии обязательно на выигрыш, чтобы спасти свое поставленное под угрозу звание чемпиона СССР"…

Один Ботвинник безмолвствовал: вопреки обыкновению, он не высказался в печати ни до чемпионата, ни после него. "Обет молчания" Михаил Моисеевич нарушил только в книге "К достижению цели" (1978).

Ботвинник: "Это был тяжелый турнир. Много участников, мало выходных дней. Большой зал консерватории обладает отличной акустикой. Зрители вели себя вольно, шумели, аплодировали, акустика только ухудшала дело. Передавали, что после какой-то победы Кереса С.С.Прокофьев бурно зааплодировал. Соседи по ложе сделали ему замечание. "Я имею право выражать свои чувства", – заявил композитор. Но доволен ли был бы мой друг Сергей Сергеевич, если бы он участвовал в трио и после исполнения скрипичной партии зрители аплодисментами заглушали его игру на фортепиано? А ведь положение шахматиста хуже: пианист под аплодисменты мог бы и сфальшивить, шахматист лишен этого права.

Упоминание Кереса (спустя столько лет!) вряд ли случайно – к нему Ботвинник явно испытывал ревность.

Хеуэр: "Москва встретила Кереса как важного общественного деятеля, это было заметно уже в аэропорту; а во время открытия чемпионата именно его приветствовали бурными аплодисментами. "Правда" заказала именно ему обзор первого тура. Когда участники были в гостях у школьников, в центре внимания был опять-таки Керес. Даже на теннисных кортах его сразу же окружали журналисты. Вот как вспоминает те дни один из болельщиков:

"Керес носил темно-серый костюм, сверкающая цепочка на поясе. Худой, стройный, спортивный. Трогательно молодой джентльмен. Шагал как-то застенчиво. Играл королевский гамбит. Зал следил за ним как зачарованный".

В чемпионате принимали участие новички: Керес (Эстония к тому времени стала Советской Республикой), Смыслов, Болеславский. Конечно, основной интерес был связан с участием Кереса: кто теперь, при изменившихся обстоятельствах, должен представлять Советский Союз в борьбе за первенство мира с Александром Алехиным? Турнир не дал ответа на этот вопрос.

|

Шарж "со слоном", о котором пишет |

После десяти туров я лидировал, но затем нервы мои подразыгрались, обстановка была малоподходящей для творческой сосредоточенности – в таких условиях я чувствовал себя беспомощным. Первые два места поделили Бондаревский и Лилиенталь. Смыслов был третьим, Керес – четвертым, мы с Болеславским поделили пятое и шестое места. Было объявлено о проведении матча на первенство СССР между двумя победителями турнира. До декабря я не мог дотронуться до шахматных фигур – столь неприятен был осадок от турнира, от нездорового ажиотажа (словно на стадионе), от пренебрежительного отношения к творческой стороне шахмат".

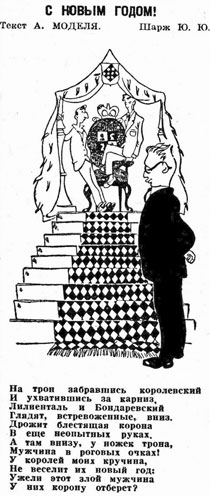

В более полной версии книги, впервые напечатанной в "Аналитических и критических работах" (1987), обнаружилась любопытная вставка:

"После турнира многие меня "похоронили". Когда газета "64" поместила по случаю моей неудачи шарж Ю.Юзепчука, где Ботвинник ехал верхом на слоне, старый друг А.Модель там же опубликовал следующие строки:

А вот в зловещей тишине

Ботвинник еде на слоне.

Волненьем публика объята:

- Кто ждал такого результата!

И каждый мечется с вопросом:

- Скажите, что случилось с гроссом?

А гросс спокоен, как всегда,

И нет волнений в нем следа.

Ботвинник тверд. Он всё учел.

И эта твердость нам понятна:

Он сдал в аренду свой престол

И через год – вернет обратно.

Абрам Яковлевич всё предсказал точно…"

Кроме одного: что Ботвинник вернет себе "престол" не в следующем чемпионате, а в свалившемся, как снег на голову, матч-турнире шести победителей XII чемпионата за звание "абсолютного чемпиона СССР", который устроят вместо упомянутого им "матча на первенство СССР между двумя победителями турнира". Это эпохальное соревнование, как и интрига с его появлением на свет, заслуживает отдельной статьи…

P.S. ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ

Приказ Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта "Об итогах XII всесоюзного шахматного первенства" появился только 14 января 1941 года. Вот его основные пункты:

"Придавая развитию шахматной культуры в Советском Союзе большое общественное и воспитательное значение, приказываю:

1. Спортивные итоги XII всесоюзного шахматного первенства утвердить.

2. За выдающиеся спортивные и творческие достижения победителям XII всесоюзного шахматного первенства, разделившим в нем I-II места, – тт. БОНДАРЕВСКОМУ И.З. (Ростов-на-Дону, ДСО "Наука") и ЛИЛИЕНТАЛЮ А.А. (Москва, ДСО "Энергия") – присвоить звание гроссмейстера СССР по шахматам и наградить их грамотами Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР, именными жетонами и денежными премиями.

3. Занявших в XII всесоюзном шахматном первенстве III, IV и V-VI места – тт. СМЫСЛОВА В.В. (Москва, ДСО "Торпедо"), КЕРЕСА П.П. (Эстонская ССР, г. Тарту), БОЛЕСЛАВСКОГО И.Е. (Днепропетровск, ДСО "Сталь") и БОТВИННИКА М.М. (Ленинград, ДСО "Наука") – наградить грамотами Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК СССР, именными жетонами и денежными премиями…"

Сначала я не мог понять, почему на утверждение итогов чемпионата понадобилось три месяца. Но, вчитавшись внимательнее, увидел, что в приказе нет ключевого пункта: о матче за звание чемпиона СССР между Бондаревским и Лилиенталем! Видимо, всё это время шла подковерная борьба "за" и "против" матча, и в итоге победили сторонники матч-турнира шести (о чем говорит и отсутствие в приказе имен других участников). Хотя официально о проведении матч-турнира объявят только через месяц, похоже, в тот момент уже всё было решено. А чтобы "пострадавшие" не очень брыкались, им в качестве отступного дали звание гроссмейстера…

|

|

ОДНА К ОДНОЙНесмотря на выдающийся состав участников, этот чемпионат не удостоился полноценного турнирного сборника. Правда, в Ростове-на-Дону в марте 1941 года вышла книжка Игоря Бондаревского "20 партий XII всесоюзного шахматного первенства", но уже по названию видно, сколь небольшая часть из 190 партий чемпионата попала в сборник. По словам автора, он выбрал "интересные партии, главным образом победителей" (плюс еще 10 комбинаций и окончаний). Судя по всему, объем книги диктовался заказчиком – Ростовским областным книгоиздательством, которое предложило Бондаревскому "прокомментировать ряд партий турнира", причем "эту работу пришлось выполнить в короткий срок – всего за три недели, чтобы в некоторой степени удовлетворить запросы шахматистов". Книгу похвалил Сергей Белавенец ("64", 26 марта): "Богатейшие творческие итоги XII первенства не были, да и не могли быть полностью освещены в специальном бюллетене, выходившем во время турнира. Изданная теперь книга одного из победителей чемпионата является в этом отношении существенным дополнением". В конце своей рецензии Белавенец выразил "сожаление по поводу отсутствия в книге статьи автора о чемпионате". Такой статьи действительно не хватает, учитывая острое и наблюдательное перо Бондаревского. Комментарии Игоря Захаровича хороши, но мне не хотелось потчевать вас только ими. К счастью, в турнирном бюллетене, а также в "64" и "Шахматах в СССР" обнаружилось много партий с примечаниями самих участников. Более того, кандидатов на включение в подборку оказалось столько, что в какой-то момент пришлось волевым усилием прекратить отбор. День сенсацийФлор: "Первый тур ознаменовался настоящим разгромом гроссмейстеров (разом проиграли Ботвинник, Левенфиш и Котов!). Такого сенсационного дня я еще не переживал в течение моей многолетней шахматной карьеры… Превосходное достижение Бондаревского зрители встретили продолжительными аплодисментами. Следует отметить, что это первое поражение Ботвинника со времени амстердамского турнира 1938 года". БОНДАРЕВСКИЙ – БОТВИННИК

|

|

11...a6? План черных ясен: они подготовляют b7-b5, стремясь получить игру на ферзевом фланге. На мой взгляд, этот план не отвечает требованиям позиции. Во-первых, белые избавляются от пешечных слабостей, а во-вторых, всякое вскрытие игры только в их пользу.

Позиционно правильно было 11...b6 и Ba6, организуя давление на слабую пешку с4. Белые стремились бы к созданию атаки на королевском фланге, играя 12.Ng3 и открывая линию "f". Получалась борьба с обоюдными шансами.

12.Ng3 b5 13.cxb5 c4 14.Bc2 axb5 15.a4! bxa4. Если 15...Bd7, то 16.axb5 Bxb5 17.Nf5 с преимуществом белых.

16.Rxa4 Nd7. Ботвинник намерен захватить пункт с5, однако на это затрачивается слишком много времени, и в результате черные попадают под мертвую связку по линии "а". Лучше было 16...Bd7, хотя и тогда после 17.Rb4 белые стоят значительно лучше.

17.Be3 Nc5? Теперь белые добиваются выигранной позиции. Лучше 17...Qc7, подготовляя Nc5.

|

19.Qh5! Выигрывая важный темп для сдвоения ладей. "Мастерский и по существу выигрывающий ход!" (Флор).

19...f6 20.Rfa1 Bd7. Можно развязаться путем 20...Bb7, однако после 21.Bd1 Nb3 22.Rxa8 Bxa8 23.Ra7 положение черных крайне тяжелое.

21.R4a3 Qb6 22.Qd1 Ra7 23.Nf1 Rfa8 24.Ne3 Kf8 25.R1a2! Пользуясь полной скованностью противника, белые не спешат с решительными действиями и улучшают свою позицию. Их 25-й и 26-й ходы предупреждают возможные неприятности по 1-й горизонтали.

25...Ra6 26.h3 Qd8. Пешка с4 все равно должна была погибнуть. Испытывая недостаток времени, Ботвинник сразу отдает ее с целью упростить позицию.

"Белые грозили 27.Rxa5 Rxa5 28.Nxc4 " (Флор).

27.Nxc4 Bb5 28.Nxa5 Rxa5 29.Qa1 Rxa3 30.Rxa3 Rxa3 31.Qxa3 Qc7 32.Qa8+ Kf7. После ряда разменов получился выигранный для белых эндшпиль. Сейчас они переводят слона на открытую диагональ с угрозой 34.Bh5+ g6 35.Qh8.

33.Bd1 Kg6. Любопытно 33...Bd7 34.Qh8 Kg6 35.Bh5+ Kh6 (35...Kxh5 36.Qxh7+ Kg5 37.Qxg7+ Kh5 38.g4+ с матом или 37...Kf4 38.Qg3+ Kxe4 39.Qf3 #) 36.Bf7 и 37.Bg8.

После 36...Qb6! ход 37.Bg8 ошибочен из-за 37...Qb1+ 38.Kh2 Qxe4. Правильно в этом случае 37.Kh2 Qb1 38.Qf8! c4 39.Qc5 Qxe4 40.d6 Qf4+ 41.g3 Qf5 42.h4 Qd3 43.Qe3+, и две связанные проходные решают исход борьбы.

|

35.d6! Изящная концовка! После 35.Bxd7 Qxd7 36.Qc6 белым пришлось бы еще повозиться, чтобы избежать вечного шаха.

35...Qxd6 (35...Qc6 36.Qxc6 Bxc6 37.d7) 36.Qd8 Qd2 37.Qxd7 Qe1+ 38.Kh2. Черные сдались.

"Бондаревский играл очень сильно, не давая противнику никакой передышки. Правда, в этой партии трудно узнать обычную игру Ботвинника" (Флор).

Приз за красоту

Керес: "Это была не только самая бурная партия последнего тура, но, пожалуй, и всего турнира. Настроенный воинственно, я избрал королевский гамбит. Не менее агрессивно настроенный Петров ответил контргамбитом Фалькбеера. Я в свое время анализировал этот дебют и применил свой ход 5.Nd2. Успех его превзошел все мои ожидания, ибо уже на следующем ходу Петров допустил ошибку. Мне удалось получить атаку на короля черных, причем сам я, несмотря на сделанный ход b2-b4, рокировал в длинную сторону. Игра приняла очень острый характер… В заключение я провел комбинацию "в стиле своей молодости".

|

Рагозин оказался первым, с кем Кересу удалось свести |

КЕРЕС - ПЕТРОВ

Контргамбит Фалькбеера C32

Комментирует П.Керес

1.e4 e5 2.f4. Из всех 190 партий чемпионата королевский гамбит был применен лишь в одной, но с неплохим результатом. Я считаю это начало полноценным и не уступающим, например, таким дебютам, как итальянская или венская партии.

Психологически ход 2.f4 был вполне оправдан, так как Петров после почти десятилетнего перерыва впервые в этом турнире отвечал 1...е5 на 1.е4. Прежде он избирал постоянно французскую или сицилианскую.

"После второго хода Кереса заулыбались не только участники, но и сотни шахматистов в зрительном зале. Давно в наших турнирах не встречался королевский гамбит" (Бондаревский).

2...d5 3.exd5 e4 4.d3 Nf6 5.Nd2! Этот ход принес мне немало успехов. Он ставит черных перед нелегкими задачами и содержательнее, чем 5.Qe2 или 5.dxe4.

5...exd3 (другая, но вряд ли лучшая возможность - 5...Bf5) 6.Bxd3 Qxd5? Первоисточник затруднений: теперь черным трудно добиться нормального развития фигур. Они должны были брать конем, после чего получали примерно равные шансы.

7.Ngf3 Bc5. И это не лучшее. Осторожнее было 7...Be7 8.0-0 0-0 (или 7...Nc6 8.Qe2+ Be7).

8.Qe2+ Qe6 9.Ne5 0-0 10.Ne4 Nxe4 11.Qxe4 g6. Опасное ослабление позиции короля, которого, однако, трудно было избежать. Еще хуже было 11...f5 12.Qe2.

12.b4. Белые должны использовать свои шансы на атаку, пока черные не закончили развития. Ходом в партии они выигрывают темп для вывода ферзевого слона. Ослабление ферзевого фланга не имеет значения, так как черные в ближайшем будущем не смогут организовать контратаку.

12...Be7 13.Bb2 Bf6. Возможно, следовало предпочесть сразу 13...Nc6. В этом случае черным пришлось бы, правда, примириться с тяжелой защитой: 14.0-0! Nxe5 15.fxe5 и т.д.

Бондаревский (а за ним и Я.Нейштадт в "Шахматном университете Пауля Кереса") на 13...Nc6 указывает 14.0-0-0 Nxb4 15.Bc4 Qf5 16.Ng4!, однако после 14...Nxe5! 15.fxe5 уже хорошо 15...Qxa2 и Be6, блокируя пешку е4 и перекрывая "диагональ жизни" (16.Bc4? Bg5+).

14.0-0-0 Nc6 (14...Qxa2? 15.Bc4 Qa4 16.Bxf7+!) 15.h4!

|

15...h5? Черные надеются предотвратить таким образом пешечное наступление, но основательно заблуждаются. Следовало играть 15...Nxe5 16.fxe5 Bg7 17.h5 Qg4, после чего белые продолжали атаку путем 18.Qe3 Bf5 19.Rh2 и Rdh1. Сомнительно, чтобы черные и при этом продолжении смогли спастись, но во всяком случае их шансы были бы лучше, чем в партии.

Серьезно затрудняло задачу белых 15...Re8!? с идеей разменять атакующие фигуры: 16.h5 Nxe5 17.fxe5 Bxe5 и т.д.

16.g4! Этот ход, связанный с жертвой трех пешек, является началом решительной атаки. Чтобы избежать немедленной гибели, черные должны разменять своего чернопольного слона, после чего, однако, белый слон b2 приобретает колоссальную силу.

16...Bxe5 17.fxe5 Qxg4 18.Qe3 Nxb4. Черные уже не могут защищаться от многочисленных угроз. Например, на 18...Be6 выигрывает 19.Rdg1 и Qh6. Если 18...Qe6, то также 19.Qh6. Ход в партии является еще лучшим шансом и вынуждает белых жертвовать третью пешку.

|

19.e6! Только так, пока черные не блокировали пешку е5 ходом Be6.

19...Nd5. Удовлетворительной защиты уже не видно. Привожу главный вариант: 19...Nxd3+ 20.cxd3 fxe6 (или 20...Kh7 21.e7 Re8 22.Qe5) 21.Rdf1! Rf5 22.Rhg1 (на заманчивое 22.Qh6 Kf7 23.Rxf5+ Qxf5 24.Qg7+ Ke8 25.Bf6 имеется 25...Qc5+ 26.Kb2 Qf8) 22...Kf7 23.Rxg4 Rxf1+ 24.Kc2 hxg4 25.Qe5, и белые беззащитны.

После хода в партии следует изящное окончание.

20.exf7+ Rxf7. Безнадежно было и 20...Kh7 21.Bxg6+! Qxg6 22.Rxd5 Bg4 23.Rg5 Qxf7 24.Rg7+ с легко выигранным эндшпилем.

|

21.Bc4! Красивый заключительный удар. Черные, как легко видеть, не могут брать ни ферзя, ни слона, а их конь незащитим. Поучительно согласованное действие белых слонов!

21...c6 22.Rxd5 Qxc4 (не спасает 22...cxd5 23.Qe8+ Rf8 24.Bxd5+ или 22...Be6 23.Rd4) 23.Qe8+. Черные сдались.

"Керес в этой партии продемонстрировал свое исключительное комбинационное дарование" (Бондаревский).

Отравленная пешка

Макогонов: "После поражений у меня обычно появляется чувство спортивной "злости", и следующую партию я играю с удвоенным усердием. Достаточно вспомнить, что мне удалось выиграть у Ботвинника как раз после проигрыша Лилиенталю. И вот история повторилась. Сдавшись Болеславскому, я на другой день "отыгрался" на Смыслове".

В тот момент, за пять туров до финиша, Смыслов лидировал, и проигрыш Макогонову – единственный за весь турнир! – перечеркнул его шансы на чемпионскую корону.

|

В.МАКОГОНОВ – СМЫСЛОВ

Защита Нимцовича E32

Комментирует И.Бондаревский

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 d6. "Любимое продолжение Смыслова в защите Нимцовича" (Флор). Сейчас применяется сравнительно редко.

5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 Qe7 7.g3. Возможно и 7.Bg5, так как черные не могут играть 7...Ne4 из-за 8.Bxe7 Nxc3 9.Bxd6 Nxe2 10.Be5 Nxg1 11.Rxg1, выигрывая пешку.

7...0-0 8.Bg2 e5 9.dxe5. Вполне правильно. Надо предоставить слонам возможно большее поле действия – открыть диагонали.

9...dxe5 10.Nf3 Re8 11.0-0 c5. Черные создают опорный пункт на d4 для коня, однако сильно ослабляется пункт d5.

|

12.b4!? Обоюдоострое продолжение. Белые могли, играя Ng5-e4, получить хорошую и спокойную партию. Пункт d4 всегда может быть защищен посредством е2-е3, а черные испытывали бы некоторые затруднения, оберегая поле d5 от вторжения белых фигур.

12...Nc6. Нехорошо было 12...e4, что рекомендовал Флор, из-за 13.Ne1 Nc6 14.Nc2 с превосходной игрой.

13.bxc5. Макогонов играет смело и хорошо. Многие мастера побоялись бы изолировать пешки ферзевого фланга. Главная забота белых – дальнейшее открытие игры.

13...Ne4. Флор считал, что вариант 13...e4 14.Nd4 Qxc5 15.Nb5 вел к преимуществу белых. Однако путем 15...Bg4! 16.Be3 (16.Nc7? Nd4) 16...Qe7 черные успевали активизировать слона, а главное – их конь не отвлекался на ферзевый фланг.

14.Qc2 Nxc5 15.Ng5 e4? Лучше было 15...g6, не отдавая пункт d4 белым (например: 16.Bd5 Nd4 и Be6 Флор). Теперь они захватывают инициативу.

16.Be3 Bf5 17.Rfd1 b6. На 17...Rad8 все равно последует 18.Rd5 Rxd5 (18...Qf6!? 19.Rad1 b6 20.Bxc5 Qxg5) 19.cxd5, выигрывая одного из коней.

Коней-то сохранить можно – 19...Na5 20.d6 (20.Qxc5? Qxc5 21.Bxc5 Nb3) 20...Qe5 21.Rd1 Nd7, но, к сожалению, позиция от этого лучше не станет.

18.Nh3. Конь сделал свое дело и переводится теперь на лучшую позицию.

|

20.Rd5! "Мастерский ход! Ладья расположена на d5 лучше, чем конь" (Флор).

Черные уже начали давление на слабую пешку с4. Играя в дебюте 13.bxc5, Макогонов несомненно имел это в виду, но благодаря своему тонкому пониманию позиции правильно решил, что эту пешку можно будет отдать, отвлечь фигуры черных и еще больше усилить свою игру в центре и на королевском фланге.

20...Ncb3. "Черным лучше было отказаться от выигрыша пешки и отступить слоном на d7" (Флор). Того же мнения и "Джуниор", а вот "Фриц" настроен по-плюшкински...

21.Rad1 Rxc4 22.Qb2. Черные выиграли пешку с4 и...оказались в тяжелом положении. На 22...g6 следует просто 23.Nh5 gxh5 24.Rxf5, начиная разгром королевского фланга. Если 22...Bc8, то 23.Re5! Qf8 24.Rxe8 Qxe8 25.Nh5 f6 (25...Qf8 26.Rd8!) 26.Nxf6+ gxf6 27.Qxf6, угрожая выиграть ферзя ходом Rd8. Например: 1) 27...Nc6 28.Bh6 Qe7 29.Rd8+!!; 2) 27...Rc6 28.Qh4 с выигрывающей атакой; 3) 27...Nb7 28.Bh6 Rc7 29.Bxe4! и т.д.

22...Be6 23.Nxe6 Qxe6. Вариант 23...fxe6 24.Rd7 Qf6 25.Qxf6 gxf6 26.Rxa7 Nc6 27.Rb7 тоже плох для черных, хотя здесь можно было упорно сопротивляться.

|

24.Re5! Qc8. На 24...Qc6 следует новая "жертва": 25.Rd6! Qa4 26.Rg5 g6 27.Rgd5 и Bh6.

25.Bh3! Rd8. Чтобы продлить сопротивление, черные отдают ферзя. Если 25...Qb8, то 26.Rg5 g6 27.Rgd5 и Bh6.

26.Bxc8 Rxd1+ 27.Kg2 Rxc8 28.Rg5 g6 29.Rb5. Несколько точнее было 29.Rxa5 bxa5 (29...Nxa5 30.Bh6 с матом) 30.Qxb3.

29...Rd6 (29...Nc5 30.Rxc5 bxc5 31.Bh6 f6 32.Qxf6 Rd7 33.Qe6+ и т.д.) 30.Rxb3 Nxb3 31.Qxb3. Черные сдались.

По мнению многих мастеров, эта партия – лучшая из сыгранных в XII первенстве.

Смыслов: "После поражения от Макогонова я стал всерьез задумываться над тем, когда можно и когда нельзя брать пожертвованную пешку".

Звездный час Лилиенталя

Флор: "Напрасно я старался вспомнить партию последних лет, в которой Ботвинник оказался бы в столь плачевном положении. Он проигрывал некоторые партии, но никому еще не удавалось так его переиграть, как Лилиенталю… После 40-го хода оба противника имели еще достаточно времени на обдумывание. Это можно объяснить тем, что атака Лилиенталя игралась сама собой, а позиция Ботвинника была настолько тяжела, что ему не помогло бы и самое длительное обдумывание. В итоге переполненный Большой зал консерватории сумел увидеть и окончание этой партии".

ЛИЛИЕНТАЛЬ - БОТВИННИК

Новоиндийская защита E19

Комментирует А.Лилиенталь

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3. Белые не играют 3.Nc3 во избежание защиты Нимцовича, знатоком которой справедливо считается Ботвинник.

3...b6 4.g3 Bb7 5.Bg2 Be7. "Чаще встречается 5...Bb4+. Но Ботвинник под влиянием последних неудач избегает упрощений и хочет использовать свой последний шанс - в случае победы над Лилиенталем принять участие в борьбе за первое место" (Флор).

6.0-0 0-0 7.Nc3 Ne4 8.Qc2 Nxc3 9.Qxc3 (как известно, не проходит 9.Ng5? из-за 9...Nxe2+) 9...d6. Точнее 9...Be4, как играл Керес в 13-й партии матча с Эйве (1940).

10.Qc2 f5 (теперь уже грозило 11.Ng5) 11.Ne1. Этот ход некоторые аналитики объясняют "стремлением к ничьей", что совершенно неверно. Я убежден, что все агрессивные замыслы белых в центре неизбежно связаны с разменом белопольных слонов.

11...Nc6. После 11...Bxg2 12.Nxg2 позиция черных малоперспективна. Лучше было применить рецепт Кереса 11...Qc8. Стремясь усложнить игру, Ботвинник попадает в очень трудное положение.

12.d5 exd5 13.cxd5 Nb4? Естественным продолжением было 13...Ne5, на что я предполагал ответить 14.е4. Ботвинник соблазнился вариантом 14.Qb3 a5! 15.a3 Na6, и белые не успевают сыграть b2-b4, что дает черным возможность сохранить равновесие.

|

14.Qd2! Этот "неестественный" ход был, очевидно, недооценен Ботвинником.

14...a5. По мнению Ботвинника, необходимо было решиться на 14...c5, хотя после 15.dxc6 Nxc6 16.Nd3 положение черных остается трудным.

15.a3 Na6 16.b4! Теперь конь а6 играет жалкую роль.

Удивительно, но уже второй раз на этом чемпионате (первый - в партии с Бондаревским) Ботвинник гибнет из-за ужасного положения коня на краю доски, словно желая проверить на себе правильность известного постулата Тарраша...

16...Bf6 17.Bb2 Qd7 18.Bxf6 Rxf6 19.Nd3. Интересно, что здесь можно было одним ходом испортить свою позицию: 19.bxa5? Nc5!, и, угрожая 20...Nb3, черные получили бы превосходную игру.

|

19...a4. Теперь уже грозило 20.bxa5, а 19...axb4 любопытно проигрывало: 20.axb4 Qb5 21.Nf4 (недурно и 21.Ra3 со "строением" тяжелых фигур по линии "а") 21...Qxb4 22.Qxb4 Nxb4 23.Rxa8+ Bxa8 24.Ra1 Rf8 (упорнее 24...Bb7!?) 25.Ra4! c5. Здесь я увидел, что черные забавным образом получают мат: 26.dxc6 Nxc6 27.Bd5+ Kh8 28.Ng6+!

Типичные красоты из домашнего анализа. В "64" по горячим следам Лилиенталь отметил лишь: "Размен 19...axb4 20.axb4 вскрыл бы линию "а", что выгодно только белым".

20.Rac1 Qf7 21.Nf4. Конь занял доминирующую позицию. Слабости на с7 и е6 не могут быть удовлетворительно защищены, и позиция черных стратегически проиграна.

21...Bc8 22.Rc3. Этот хитроумный маневр по захвату линии "е" - Rс1-c3-e3 и Rf1-c1-c3 - сродни парадоксальной идее Ласкера Rе8-е5-с5 в матчевой партии с Таррашем!

22...Bd7 23.Rfc1 h6 (последняя попытка создать контригру) 24.h4 Ra7 (24...g5? 25.hxg5 hxg5 26.Ne6) 25.h5! Теперь конь окончательно укрепился на f4.

25...Ra8. Не видя конкретного плана защиты, черные выжидают.

|

26.Re3! Меньше давало "позиционное" 26.e3 и 27.Bf1 ввиду возможности b6-b5.

"В прежние годы Лилиенталь сыграл бы здесь, несомненно, 26.e3, с тем чтобы перевести слона на f1 и усилить давление на пункт с7. Ход в партии свидетельствует о большом влиянии стиля советских мастеров на игру Лилиенталя. Он научился играть агрессивно, изящно и добиваться развязки так быстро, как это только возможно" (Флор).

26...Kh7 27.Rcc3. Чтобы в случае размена ладей на е8 снова занять ладьей линию "е".

27...Rb8 28.Qd3 Ra8 29.Ng6 Rxg6. Вынужденно ввиду грозившего вторжения ладьи на е7.

30.hxg6+ Kxg6 (или 30...Qxg6 31.Re7) 31.Re6+. Эффектный, но, пожалуй, не лучший ход. Проще было сразу 31.g4, вызывая ряд выгодных упрощений (31...Kh7 32.gxf5 Bxf5 33.Be4).

31...Kh7 (взять ладью, конечно, нельзя) 32.g4 c5 33.b5 Nc7 34.gxf5 Nxb5. Упорнее было 34...Re8, на что я собирался играть 35.Qe4.

35.f6+ Kg8 36.Rc4 (конечно, не 36.Re7? Qxf6 с нападением на обе ладьи) 36...Re8 (иначе 37.Re7) 37.Rg4. Этим ходом белые окончательно вскрывают королевский фланг черных.

37...g5 38.Rxe8+ Bxe8 39.Re4 Kf8 40.Re7 Qg6.

|

41.Be4! (смертельный удар) 41...Qh5. Или 41...Qxf6 42.Rxe8+ и Qxb5+.

42.Bf3 Qg6 (если 42...g4, то 43.Qh7 с неизбежным матом) 43.Rxe8+. Черные сдались ввиду варианта 43...Qxe8 44.Qh7 Qf7 45.Qxh6+ Kg8 46.Bh5.

Анти-Земиш

Бондаревский: "Встреча двух москвичей носила отнюдь не мирный характер. Турнирное положение идущего впереди Смыслова обязывало его играть на осложнения. Это подтвердил уже и выбор дебютного варианта. Игралась острая и малоисследованная система Пирца в староиндийской защите, связанная с продвижением d6-d5".

КОТОВ – СМЫСЛОВ

Староиндийская защита E86

Комментирует В.Смыслов

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 0-0 5.Nge2 d6 6.f3. Белые создали крепкий пешечный центр, собираясь следовать известной схеме Земиша: Be3, Qd2 и 0-0-0. Этот план развития является одним из лучших средств борьбы против староиндийской защиты.

6...e5 7.Be3 exd4. Своеобразная и интересная система развития, получившая известность после партии Эйве – Пирц (Гастингс 1938/39). На первый взгляд кажется, что черные отказываются от борьбы за центр, на самом деле это, конечно, не так. Продолжая с7-с6 и d6-d5, они стремятся подорвать оплот белых – пункт е4.

8.Nxd4 c6 9.Qd2. В упомянутой партии белые играли 9.Be2, что после 9...Re8 10.Nc2 d5! 11.cxd5 cxd5 12.exd5 Bf5 дало черным хорошую партию (позднее Смыслов пришел к выводу, что прорыву d6-d5 лучше всего препятствует ход 9.Nc2).

9...d5! 10.cxd5 cxd5 11.e5 Ne8 12.f4 f6.

|

"Ясно, что после 13.e6 Nc7 пешка "е" обречена на гибель", - пишет Смыслов в экспресс-комментариях в "64", зевнув, что после 14.f5! gxf5 15.Nxf5 пешку нельзя брать ни конем, ни слоном (15...Bxe6 16.Nxg7 и Bh6+ с лишним качеством), а 15...Re8 16.e7 Qd7 17.Bd3 дает белым выигранную позицию.

В "Избранных партиях" (Москва, 1952) Василий Васильевич подправил вариант, но, как часто бывает в таких случаях, анализ оказался с изъянами: "Последовательно вскрывая позицию, черные не опасаются продолжения 13.e6 Nc6 14.Nxc6 (здесь тоже сильнее 14.f5!? gxf5 15.Be2 с идеей 15...Nxd4 16.e7 Qxe7 17.Nxd5) 14...bxc6 15.Bc5 Nd6 16.Nxd5 cxd5 17.Qxd5, ибо после 17...Nb7 18.Qc4 (ход "под себя"; естественнее и лучше 18.Qxd8 Rxd8 19.e7 Re8 20.Bc4+ Kh8 21.Bf7 Bf5 22.Bxe8 Rxe8 23.Ba3) 18...Re8 19.e7+ Kh8 пешка на е7 оказывается связанной".

13.exf6. После этого размена черные фигуры становятся очень активными. Заслуживало внимания 13.0-0-0.

По мнению Геллера, "преимущество за белыми сохраняет ход Д.Бронштейна 13.Bb5! ".